- 概要

- 到着した8層基板

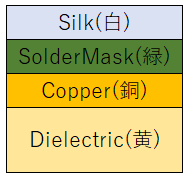

- 基板の構造について

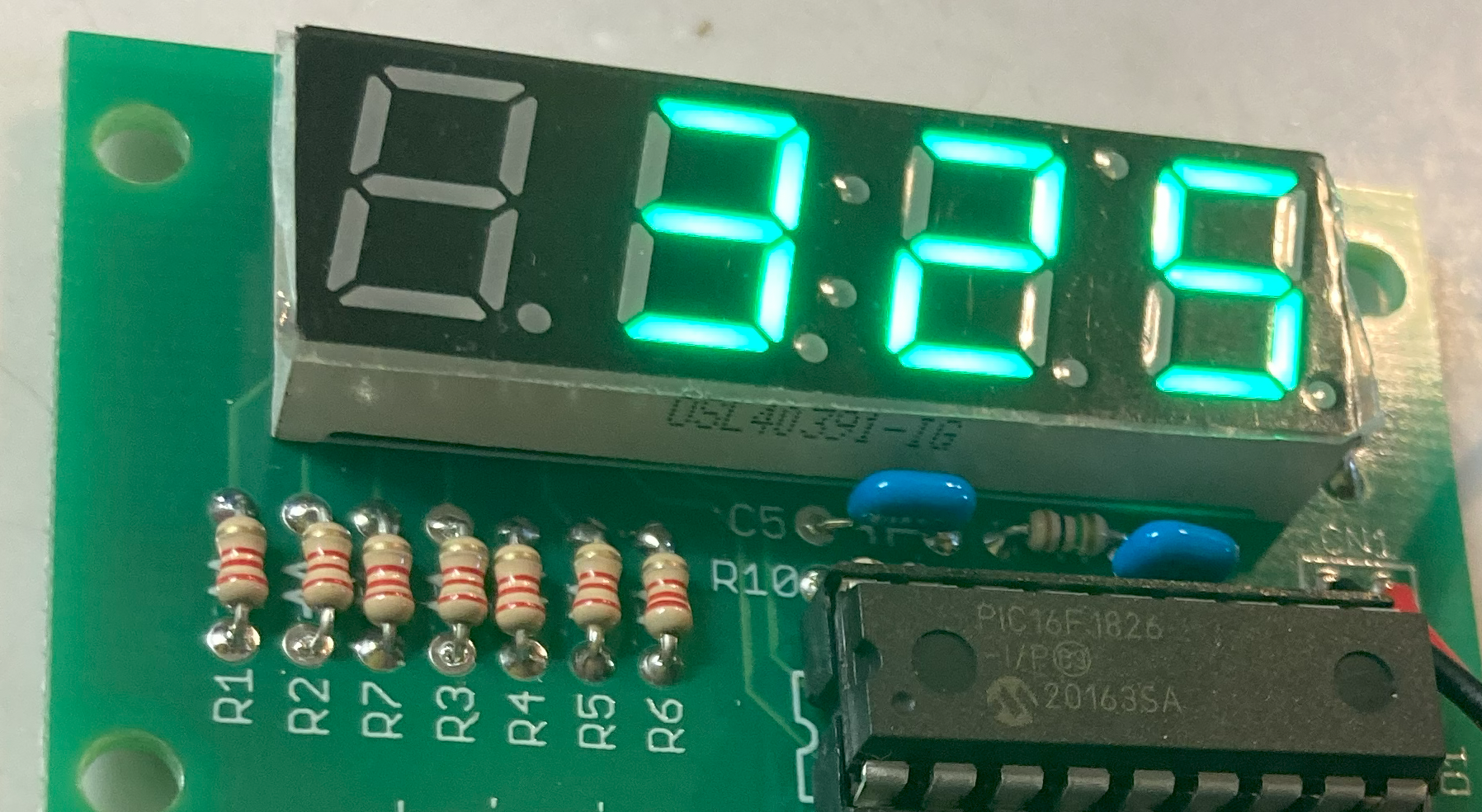

- 実例

- 各レイヤの上下関係

- ガーバーを確認

- Drill_PTH_Through.DRL

- Drill_PTH_Through_Via.DRL

- How-to-order-PCB.txt

- Gerber_BoardOutlineLayer.GKO

- Gerber_TopPasteMaskLayer.GTP

- Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO

- Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS

- Gerber_TopLayer.GTL

- Gerber_DocumentLayer.GDL

- Gerber_DrillDrawingLayer.GDD

- Gerber_InnerLayer*

- Gerber_BottomLayer.GBL

- Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS

- Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO

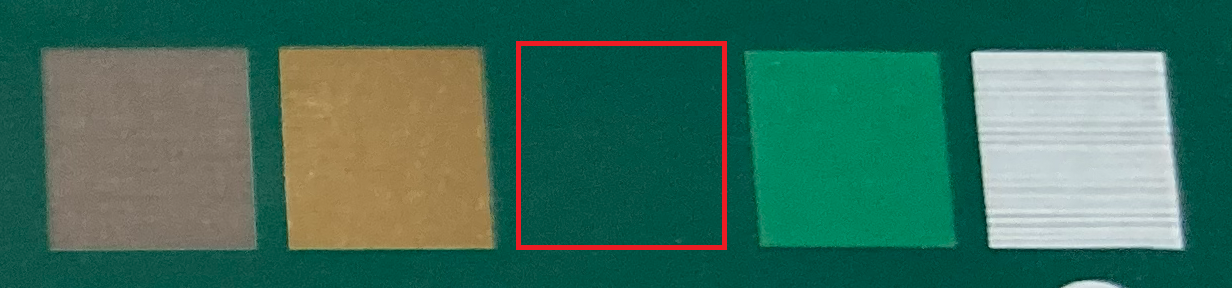

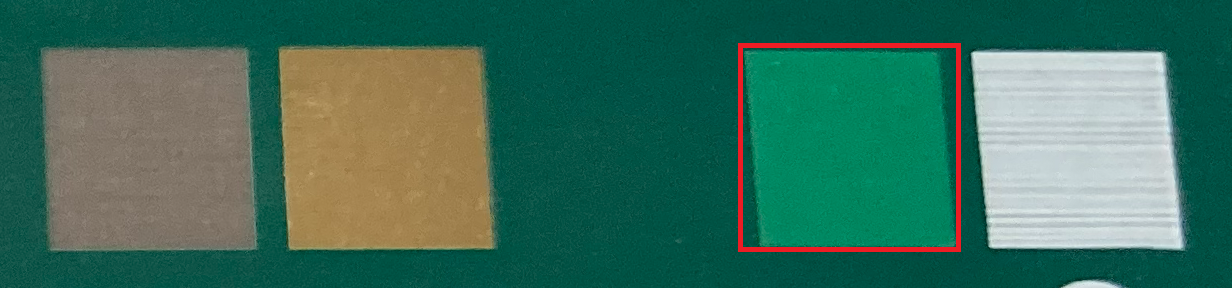

- 見た目の復習

- 穴の実験

- 注文時の注意点

- カラーシルク

- PCBデザインへ部品の直接配置

- iPadで編集できる?

- まとめ

概要

前回は基板の価格と8層基板設計までやりました。今回は実際に基板が到着したのでいろいろ確認してきたいと思います。

到着した8層基板

なんと紙に包まれています。8層だからなのかな?

到着した基板は上記です。やっぱり金メッキはきれいですね。今回はあまり8層っぽい回路じゃないので、それ以外のところを確認していきたいと思います。

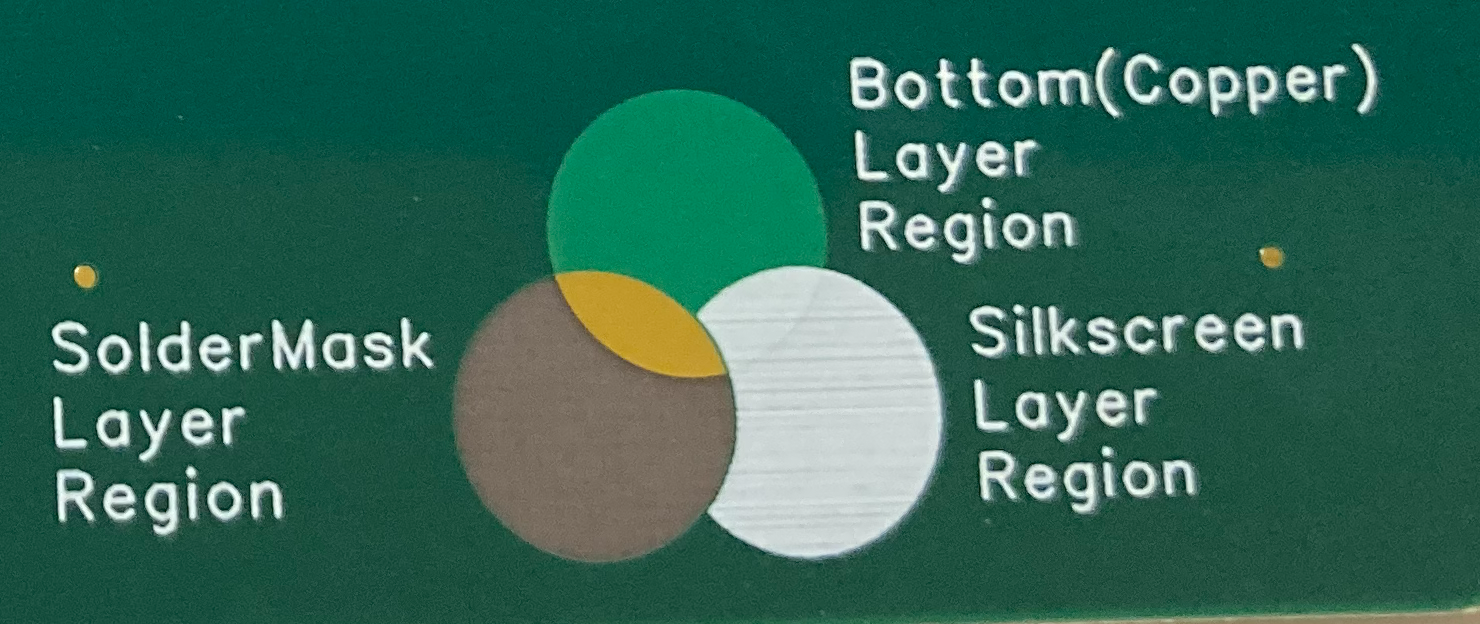

基板の構造について

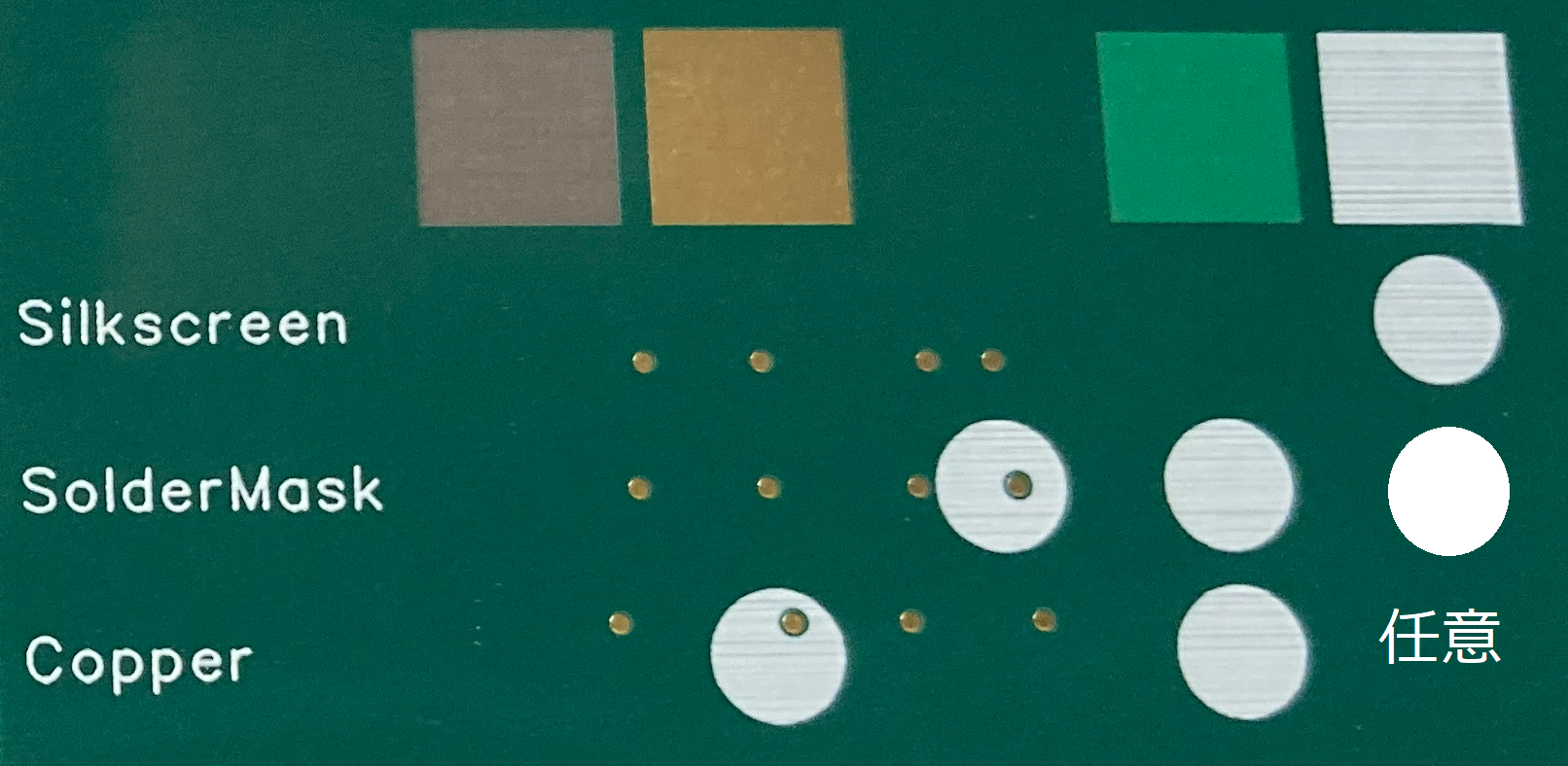

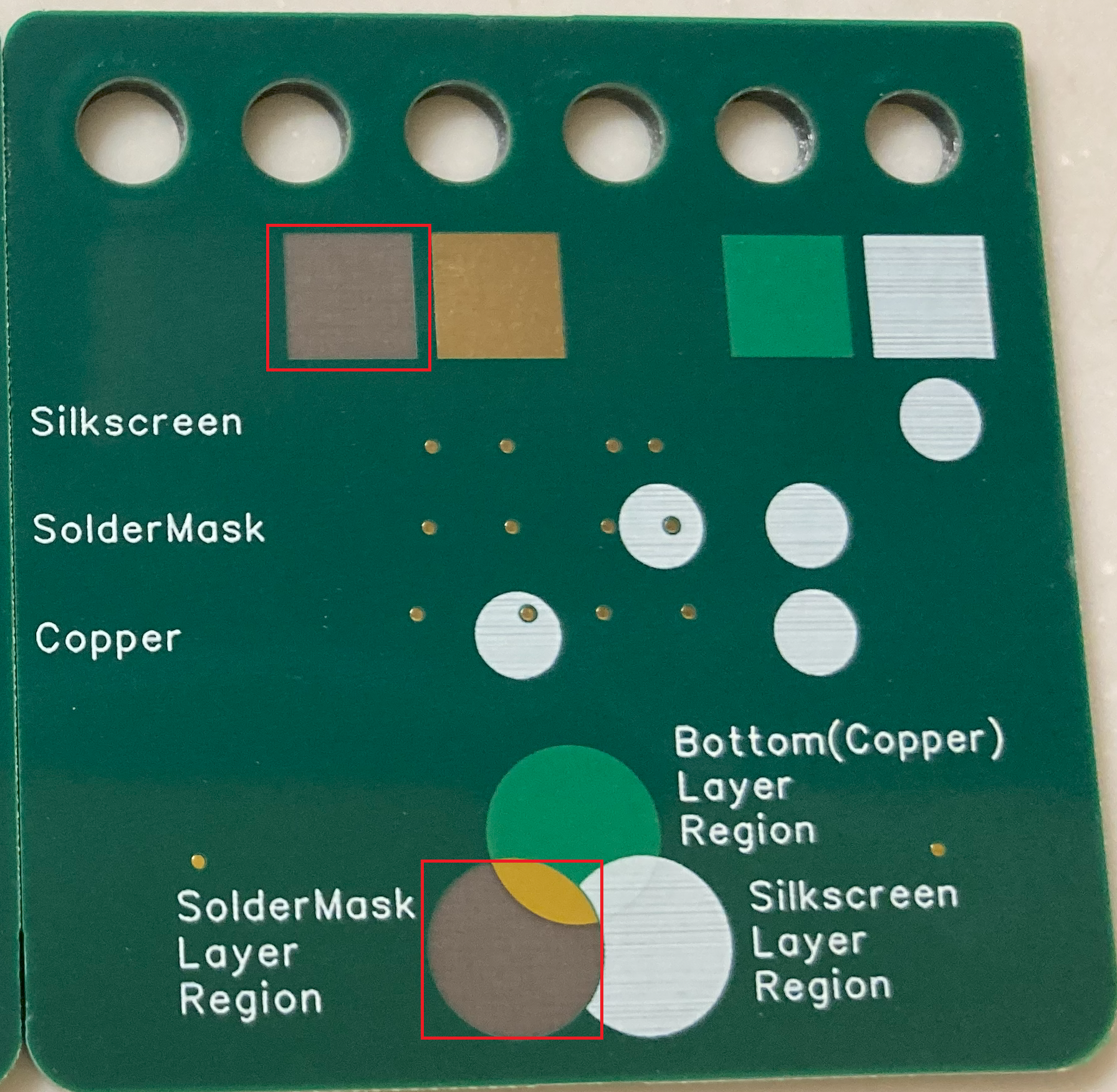

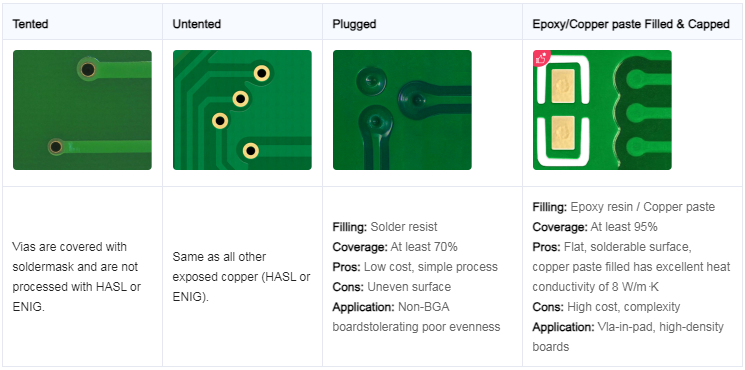

いろいろな種類がありますが、基板は上記の4種類が外から見えます。一番下が基板自体の構造物であるDielectricで、2層基板は通常黄色っぽい色になります。その上に銅の層があり、パッド以外の場所にハンダが乗らないようにソルダーマスクでカバーしていて、その上にシルクスクリーンで文字などが書いてあります。

外観から見える色としては、上記の5パターンと穴になります。①は基板の構造体自体の色になります。あまりこの色が見える基板設計はしませんが、PCBグラフィックだと利用します。薄い茶色っぽい黄色なのですが、基板の種類によって色が変わります。

②はパッドの部分なのですが、通常はハンダメッキがされているのでハンダの色になります。金メッキも選択可能です。ソルダーマスクが乗っていない場所がこの②となります。

③はパターンがない部分です。ここの見え方が非常に難しいのですが、ソルダーマスクの色によってことなります。緑の場合には比較的濃く見えますが、黄色の場合には非常に薄い黄色になります。あとで実例を見ながら解説したいと思います。

④は銅の上にソルダーマスクが乗っている状態です。ソルダーマスクの色が見えるのですが、下に銅があることで見え方が変わってきます。緑の場合は薄緑に見えますが、黄色の場合には逆に濃い黄色にみえます。ソルダーマスクの色と銅の色が混じった色で見えるので注意が必要です。

⑤はシルクスクリーンの色です。白いソルダーマスクを選択した場合以外はシルクスクリーンの色は白になるはずです。

実例

①基板自体のいろ

ちょっと注文した基板ではないですが、ユニバーサル基板などで素の色をみることができます。横からみたときにもこの色が見えるはずです。

ただし、8層基板の場合には一番左の茶色になっています。2層は普通のFR4なのですが、8層の場合には155度まで耐える少し高級なFR4を使っているようです。2層とそれ以外で色味が違うので注意しましょう。

②メッキ色

上記のハンダ付をする銀色の部分がハンダメッキをされている部分になります。ハンダメッキなのですこし膨らみができるので注意してください。

8層の場合には金メッキが基本となりますので、ゴージャスな金色となります。

③パターンなしのソルダーマスク色

上記の色が薄い黄色の部分になります。黄色の場合には基板の色と合わさってなんだか貧弱な黄色になります。

逆に黒い基板だとほぼ色の差が見えません。

緑色のソルダーマスクだとパターンがない方が濃い緑になります。

8層基板でも濃い緑ですね。ただし、基板自体の色が濃い茶色なので、緑もさらに濃くなっています。

④パターンありのソルダーマスク

下側の濃い黄色の部分になります。銅のパターンがあるので、基板の色は影響なくなり、ソルダーマスクの色と銅の色が混じった感じになります。

8層基板でも下にパターンがあると明るい緑ですね。

⑤シルクスクリーン

これは一番上に乗ってくるのであまり他の影響を受けません。白ですが、塗る面積が大きいと上記のようにヨコシマが入っているのがみえると思います。

各レイヤの上下関係

これは予想と違ったのですが、3種類のレイヤーを丸で重ねたものを製造したところ、シルクスクリーンが一番強いと思ったのですが、ソルダーマスクの方が強かったです。

まずはカッパーの銅の部分が一番重要で、その上にソルダーマスクを乗せないところを指定、シルクスクリーンは最後にソルダーマスクがあるところにだけのようでした。ここは基板の層数や、オペレーターさんによって変わる可能性があります。

PCBアートをする場合には基本はすべての色で分離して作ったほうが無難だと思います。

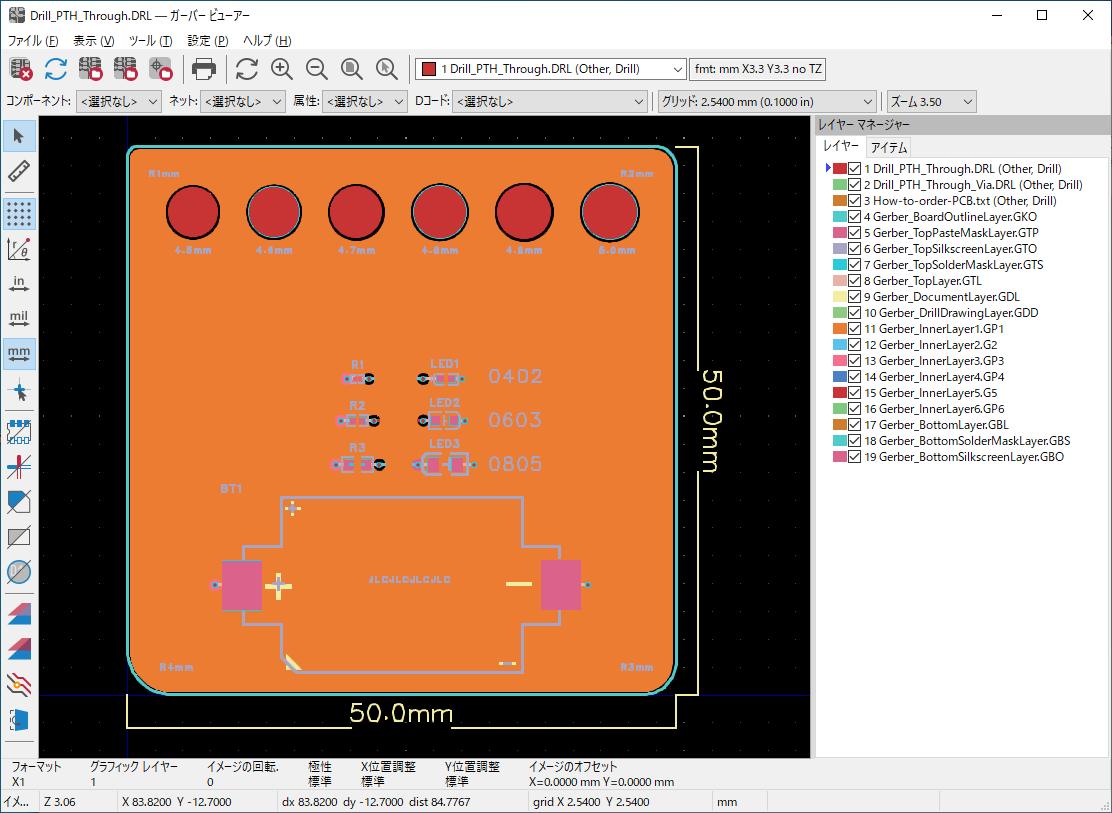

ガーバーを確認

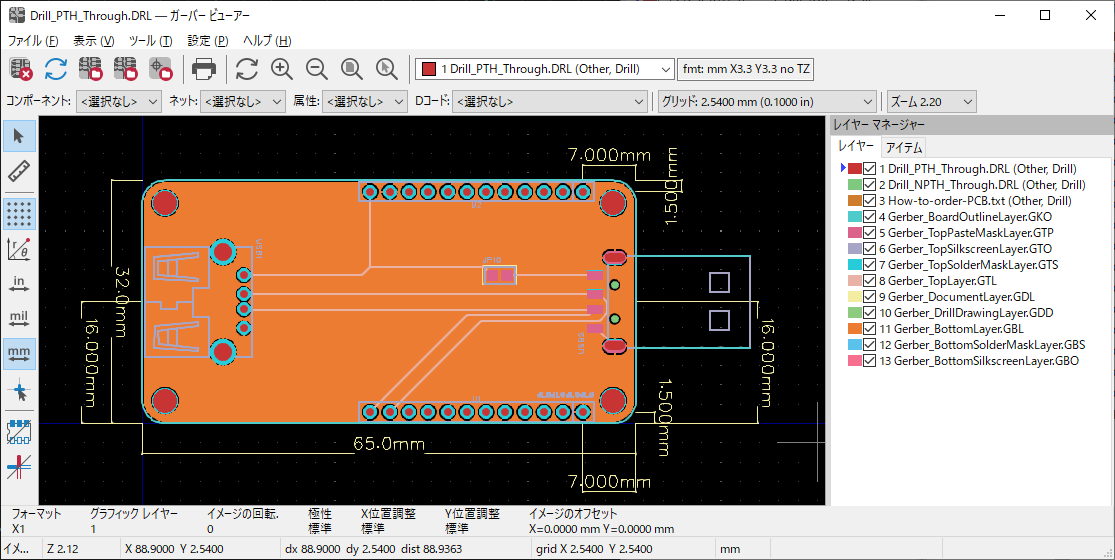

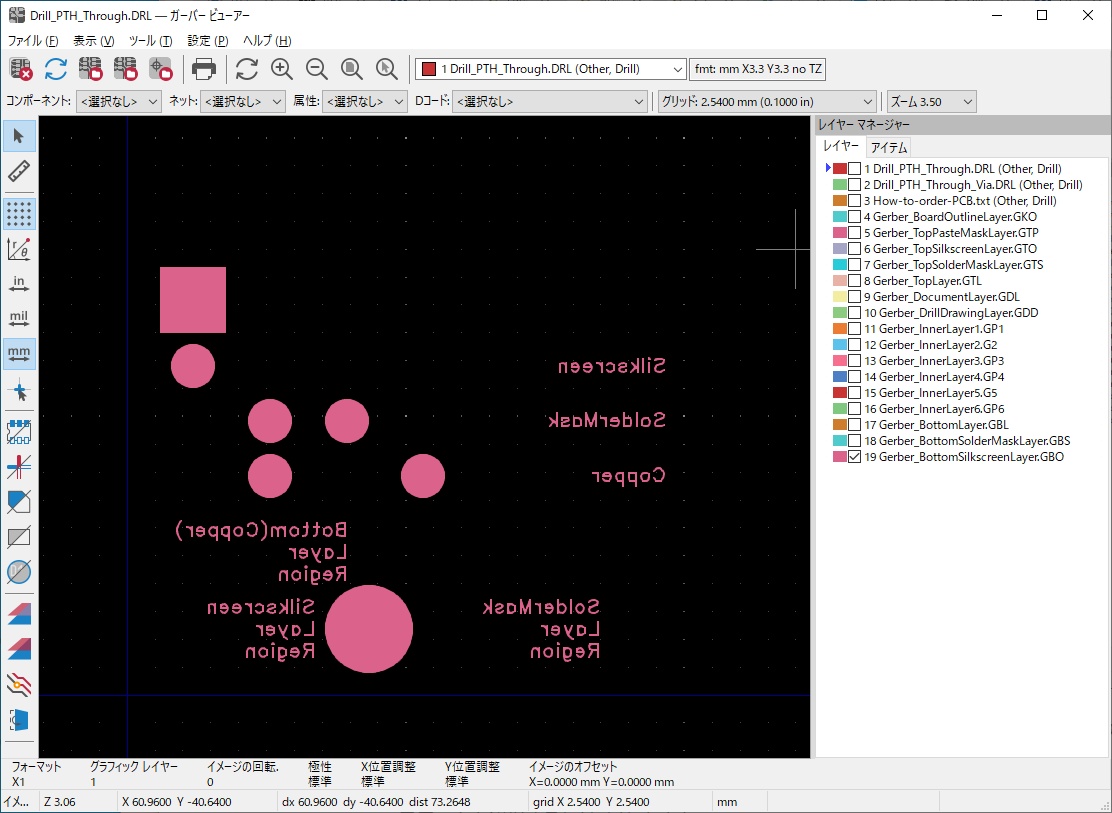

EasyEDAでガーバー出力をしたものをKiCADのガーバービュアーで確認したところ19レイヤーがありました。一番上から確認していきます。

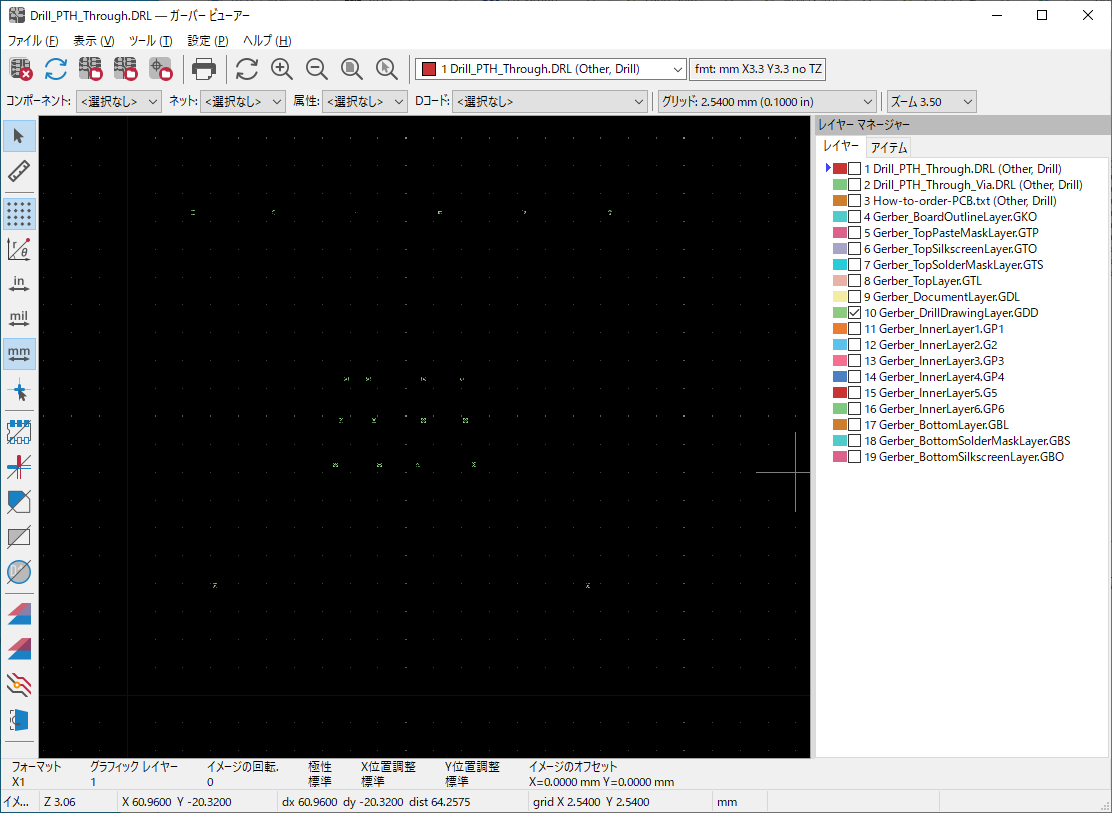

Drill_PTH_Through.DRL

ドリルで穴を開ける領域のようです。

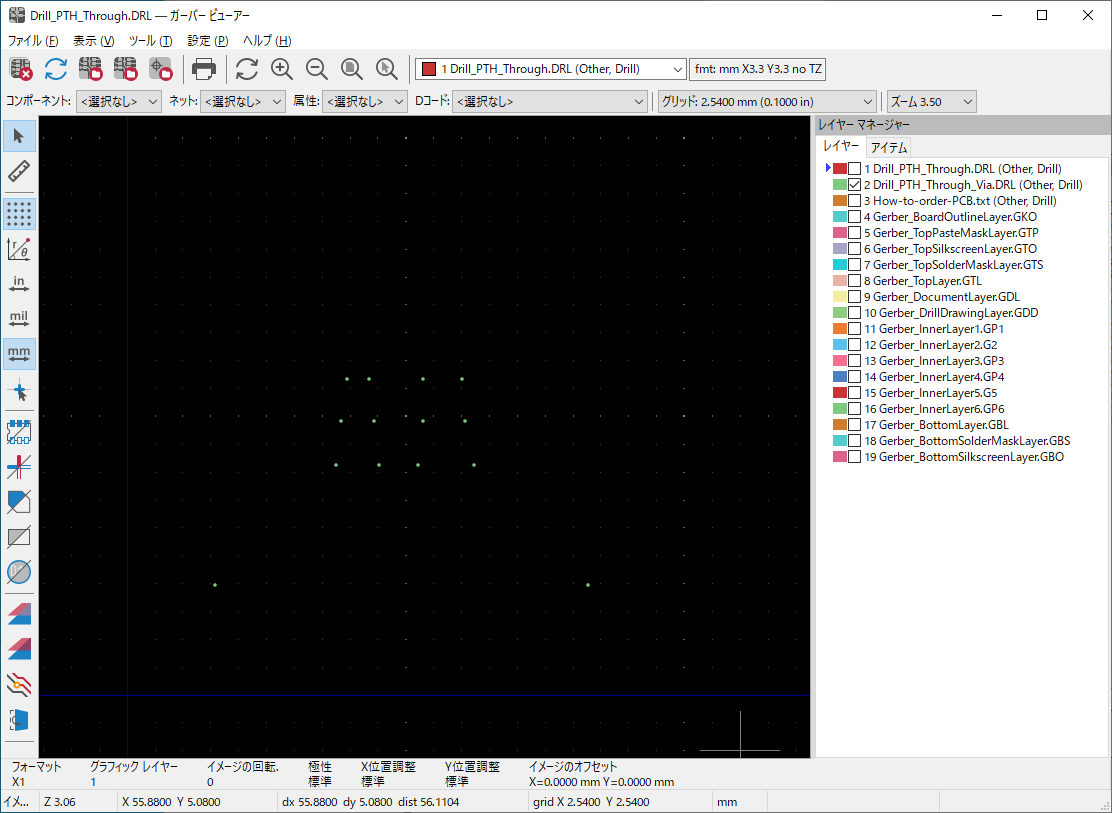

Drill_PTH_Through_Via.DRL

ビアを指定する穴のようです。

How-to-order-PCB.txt

なにもありません。

How to Order PCB

Please refer to:

https://prodocs.easyeda.com/en/pcb/order-order-pcb/index.html上記のテキストファイルが入っていました。このファイルはいらないと思うんですが、一緒についてきちゃいます。

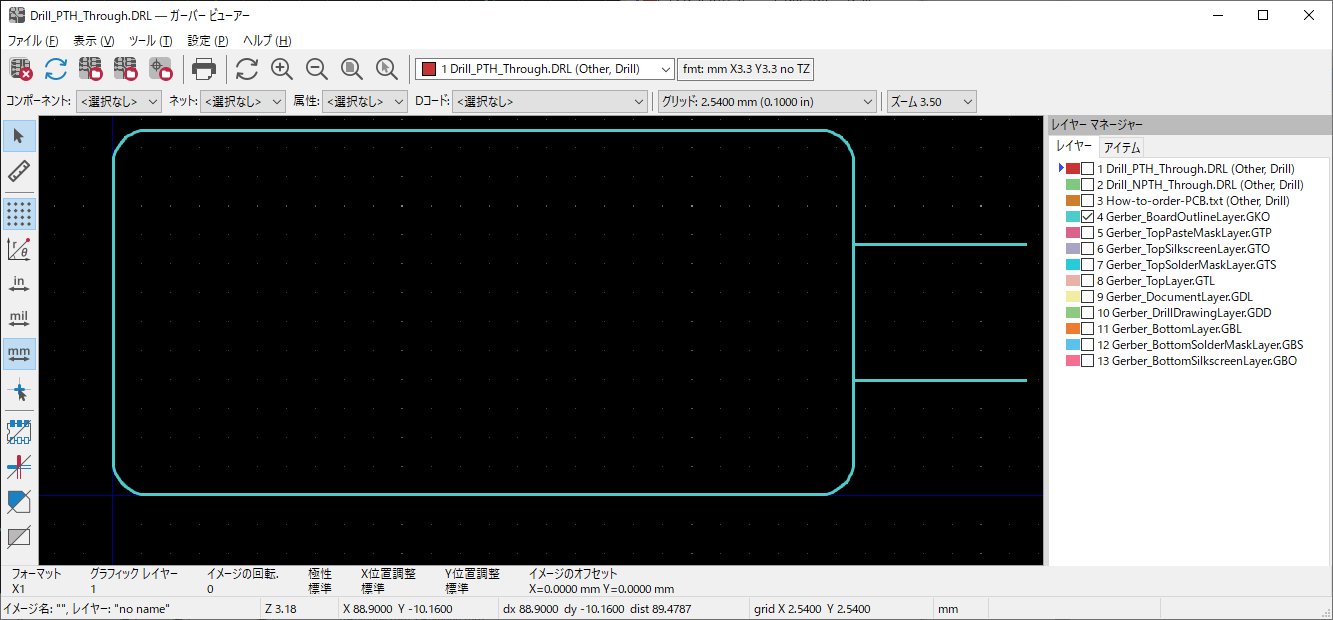

Gerber_BoardOutlineLayer.GKO

外形データになります。基本的にここの大きさに応じて費用が変わります。たまにUSBコネクタとかにも外形データが書かれている場合があり、その場合には大きさが正しく計算できなかったりします。

黄色基板などでは上記のようにUSBコネクタの部分に何故か外形があり、ガーバービュアーなどで正しく表示できないPCB製造メーカーがありました。

全体をみるとこんな感じでUSBコネクタがあるのがわかります。

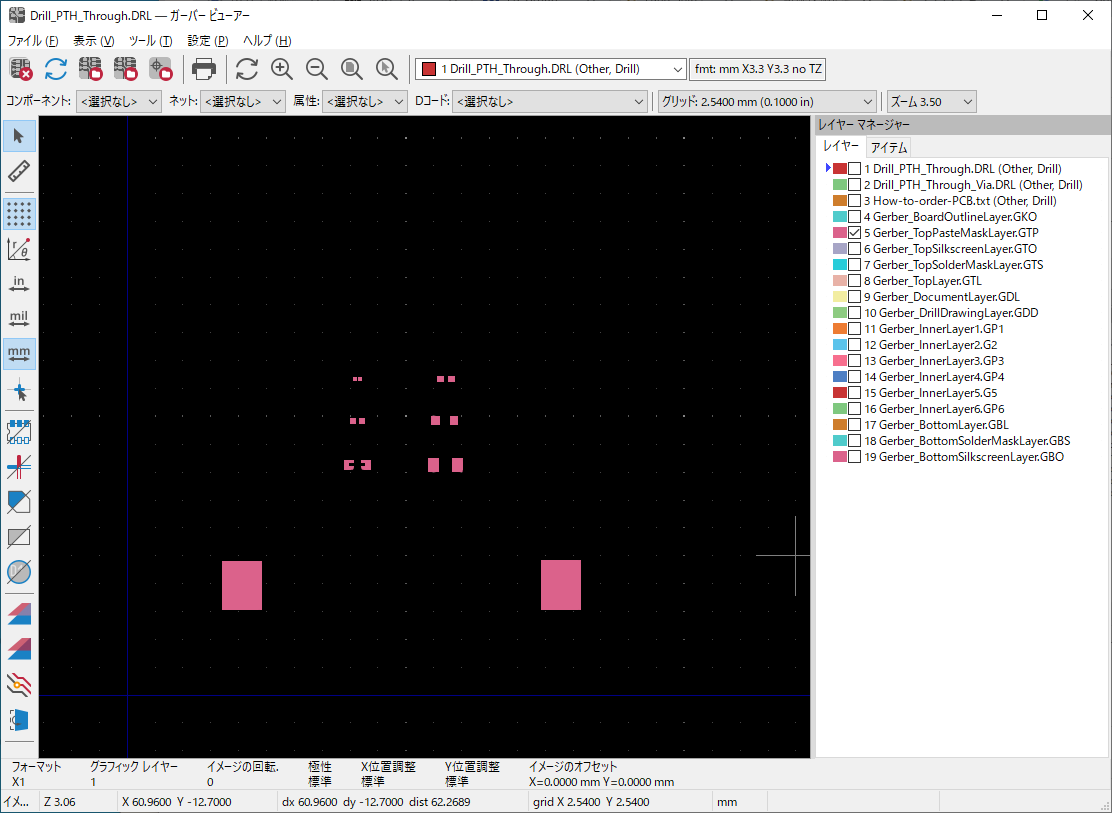

Gerber_TopPasteMaskLayer.GTP

表面実装をするステンシルを作るときに利用するレイヤーです。この形の穴を開けたステンシルを製造して、いろがある場所にだけハンダペーストを付けることで表面実装をします。手ハンダをする場合には必要ないレイヤー情報となります。

Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO

Topなので表側のシルクスクリーンレイヤになります。ここで書いてある場所が白いシルクスクリーンとなります。コイン電池ボックスの中心に「JLCJLCJLCJLC」と書いてあります。

ここの位置に製造番号が表示されます。小さい文字ですが、指定しない場合には本当に基板の真ん中の邪魔な位置に印字されるので、絶対に場所を指定しましょう。

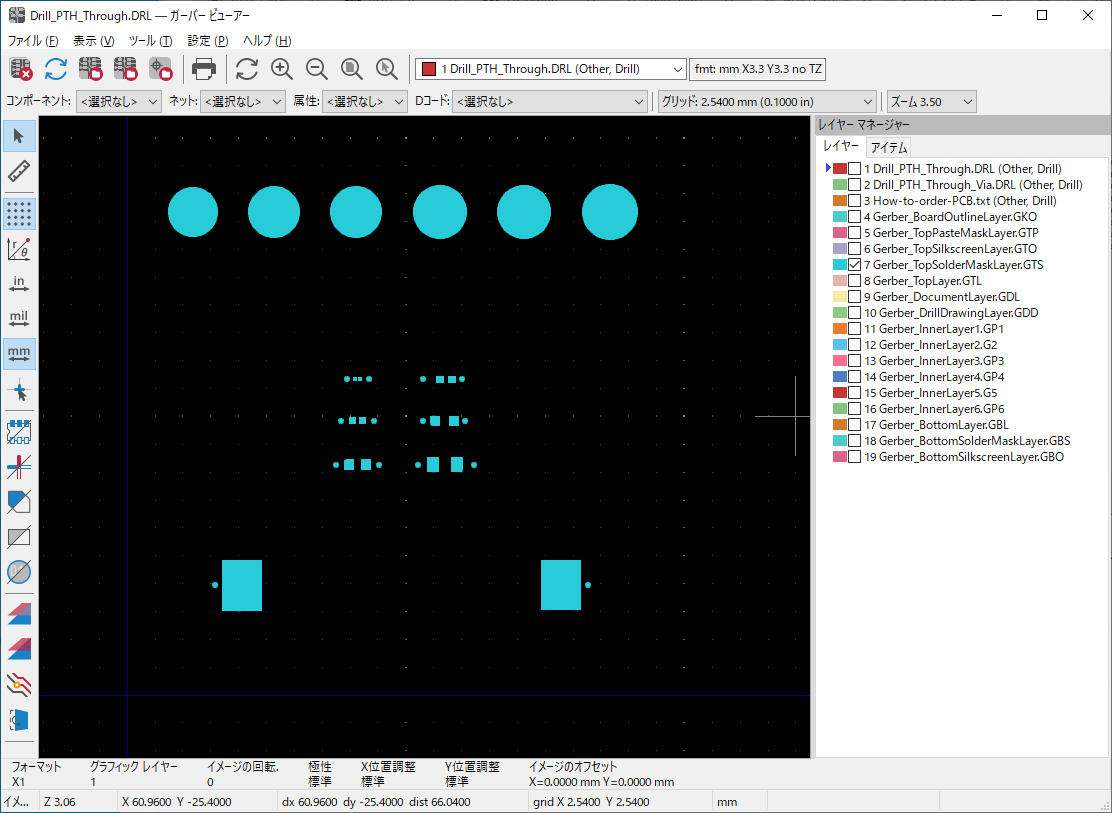

Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS

トップのソルダーマスクレイヤになります。ソルダーマスクレイヤはネガティブと呼ばれる、マスクをしたくない場所のみ指定します。つまり実際には反転した領域にソルダーマスクが塗られます。通常はペーストの部分とドリルの部分を指定します。

PCBアートをする場合には、ソルダーペーストを塗らない場所を指定しますので、塗りたい場所を反転させた領域となります。

Gerber_TopLayer.GTL

トップレイヤは表側の銅パターンの指定になります。製造では全面が銅の板にここで指定したポジティブな領域以外を溶かす工程にて、パターンを作っています。

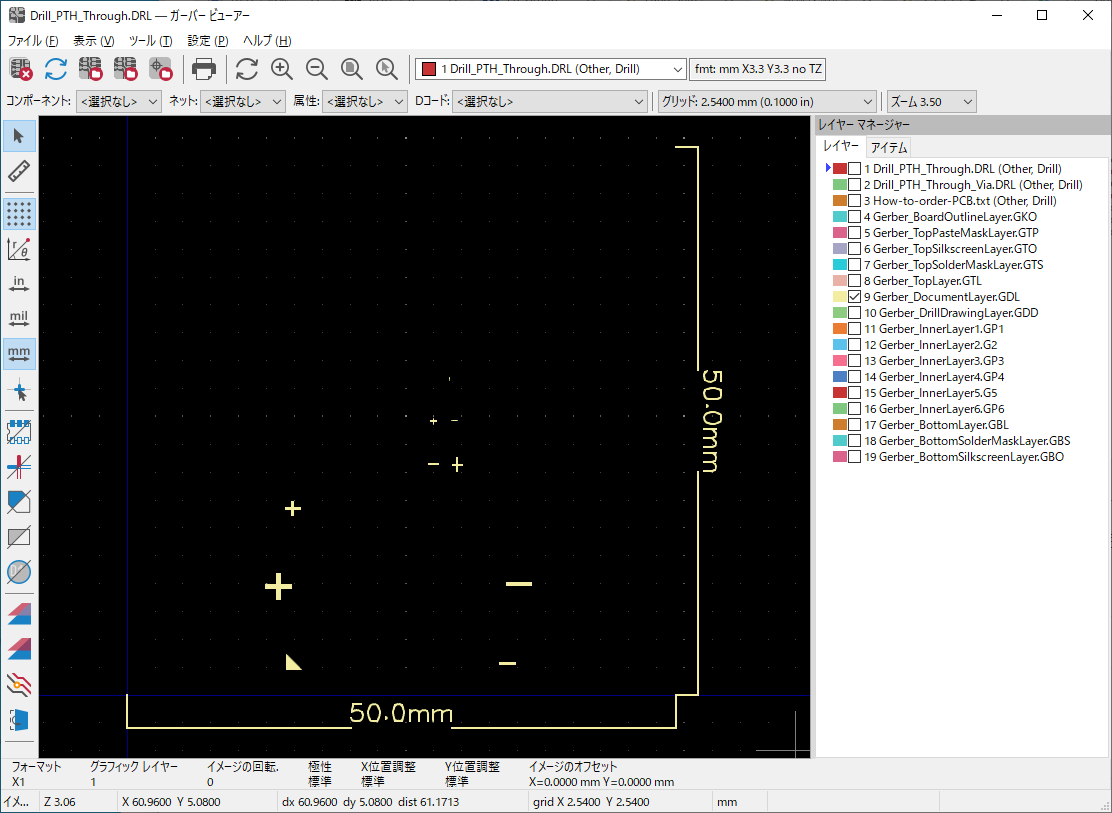

Gerber_DocumentLayer.GDL

製造には利用しませんが、注意点などを伝えたり、V-CUTなどの指定をする場合のレイヤになります。このレイアも製造には必須ではないはずです。

Gerber_DrillDrawingLayer.GDD

ドリルの中心座標みたいなデータでした。KiCadとかだとないので必須ではないデータだと思います。

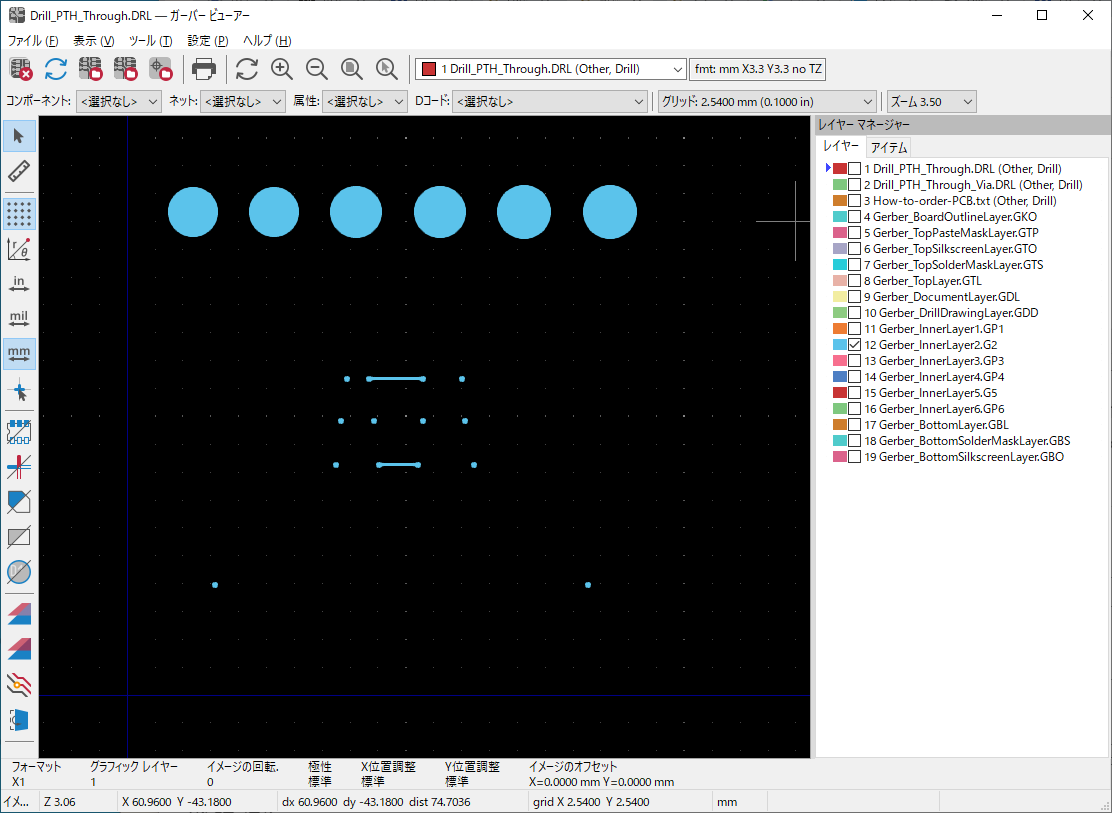

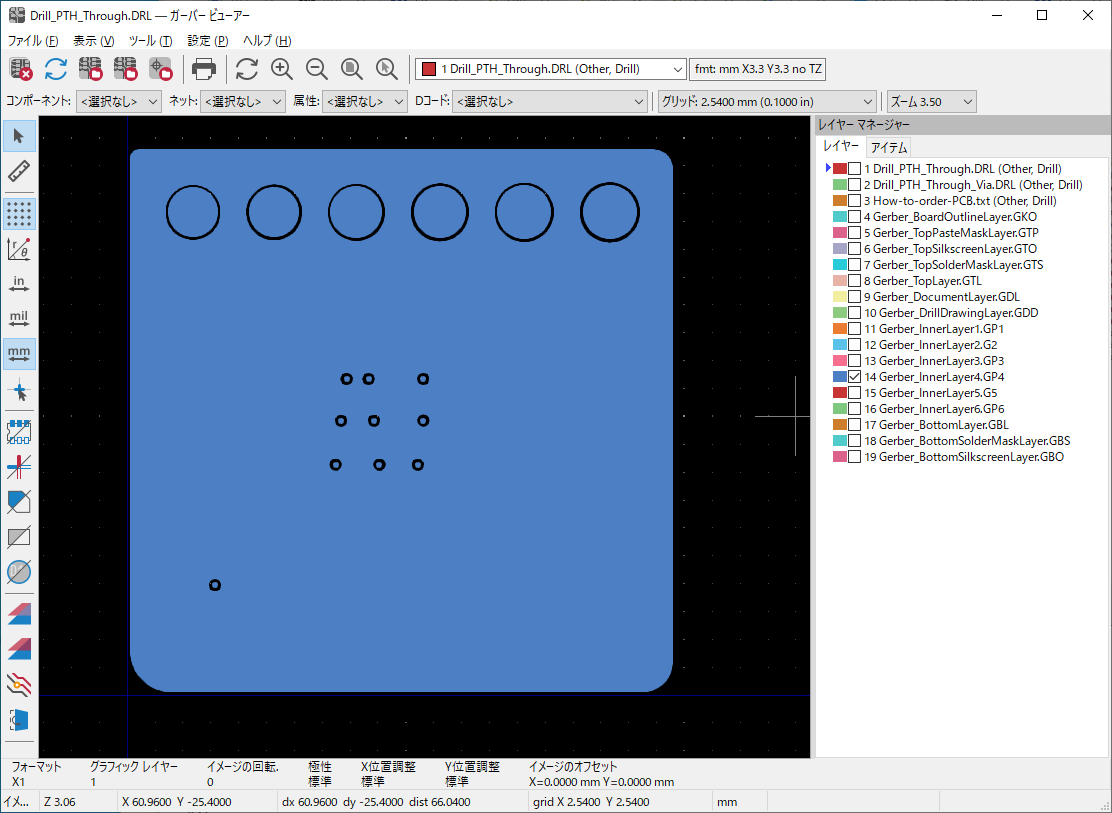

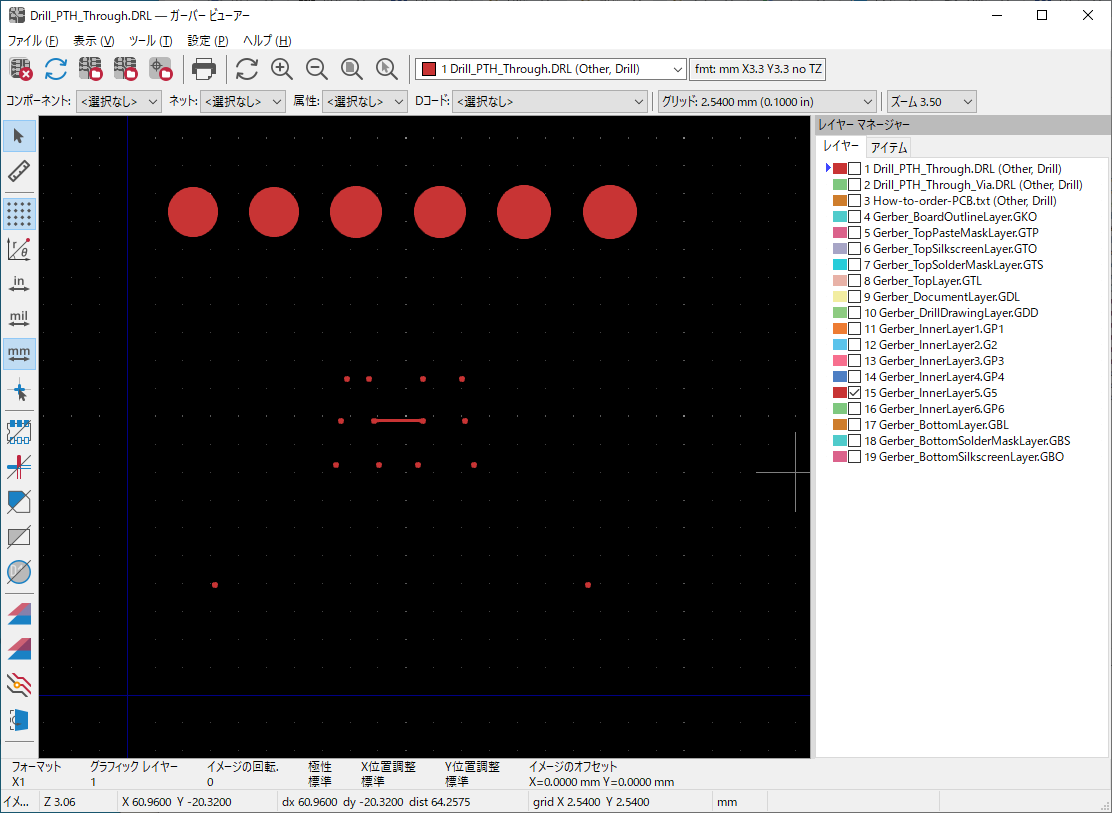

Gerber_InnerLayer*

InnerLayerは中間の銅パターンになります。トップとボトム以外ですので8層基板にはインナーが6層あります。インナー1はGNDのプレーンで使っていたのでほぼ塗りつぶしのレイヤーになっています。

インナー2はシグナルレイヤーなので、かろうじて横に配線があるのが確認できます。

インナー3は電源プレーンです。

インナー4もGNDプレーンになります。

インナー5も信号なのですが、インナー2とは違う場所に配線があります。実際のところ片面1層基板でもできる回路なので、無駄にインナーレイヤーを利用しています。

インナー6はGNDプレーンです。

Gerber_BottomLayer.GBL

ボトムなので裏側の銅パターンレイヤになります。小さい丸はビアで、一番上に並んでいる丸は穴、四角と下の丸がデザイン確認用のパターンになります。

Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS

上側のソルダーマスクレイヤです。実際にはネガティブ指定なので、指定した領域以外がソルダーマスクされます。

Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO

上側のシルクスクリーンレイヤです。上から見ているので左右反転して見えます。この反転はCADソフトが自動でしてくれるはずです。

見た目の復習

白く丸があるところが、存在しているものを表しています。右から見ていきますが、シルクスクリーンが一番上にあり、基本はソルダーマスクの上に指定します。銅のレイヤーはあってもなくても見た目は変わらないと思います。

右から2番目はシルクがなくて、ソルダーマスクとカッパーがあるパターンです。緑の場合には下の銅の色が透けて薄い緑になります。

右から3番目はソルダーマスクしかない場合です。実際にはソルダーマスクはネガティブしていなので、右から3つはなにも指定していません。色はソルダーマスクと基板の色が混ざって見えます。

右から4番目はカッパーにメッキがされています。ソルダーマスクがなく、カッパー指定している場合にはこのようにハンダ可能なパッドになります。8層では金メッキ加工ですが、通常はハンダメッキで銀色になるはずです。

右から5番目は基板自体の色です。8層基板はかなり茶色ですが、通常の2層基板はもう少し薄い黄色になります。

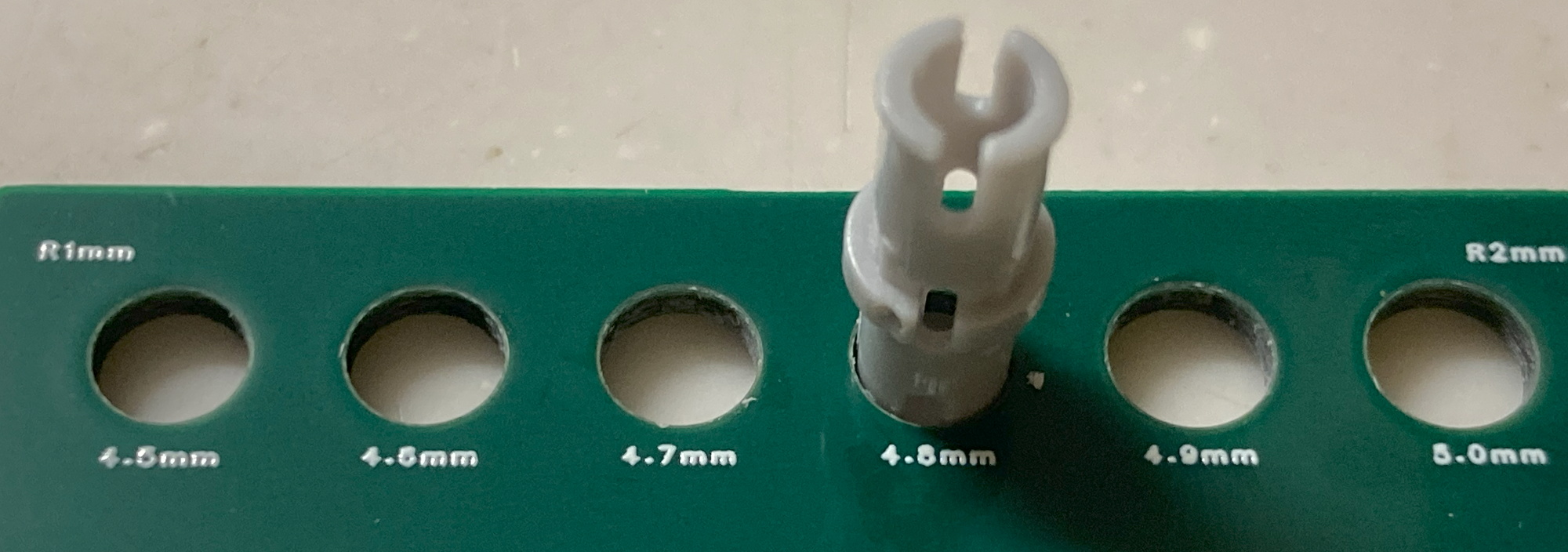

穴の実験

上に謎の穴が並んでいましたが、これはレゴのピンを使うのに適した大きさを探すためでした。4.8mmだとストッパー付きのものである程度固定できそうですが、基板の穴はエッジが尖っているのでピンの先っぽを入れるときに削れます。ゆるい固定で問題ない場合には4.9mmか5.0mmぐらいが無難だと思います。

いろいろ検討した結果、上記の固定方法がおすすめです。

両端コネクターペグではなく、ペグと十字の部品に1/2ブッシュになります。

実はこんな形の基板がいいかなと検討中のものがありまして、それの実験になります。

上記のオープンセンターは非常に使いやすいLEGOブロックで、連結したりユニットをつけたりといろいろ便利です。

最初は滑り止め付きのコネクターペグと組み合わせることを検討していました。

上記の十字のコネクターペグとの相性が良さそうです。

固定はこの1/2ブッシュが良さそうですね。ただ純正品だと安い色と使いたい色が違うので互換品も検討してもよいかと思っています。

ちなみにオープンセンターとかのペグ穴はタップでネジを切ることができ、三脚に固定可能です。

注文時の注意点

JLCは注文時に不明点があるとメールにて質問されます。そして質問に答えない限り製造にはすすまないので注意してください。

メールはすぐには来ない

注文した直後はステータスをよく確認しているとは思いますが、一旦確認が必要な項目があるとペンディング状態になって、すぐにメールに返信しろと書かれます。

しかしながら、その状態ではまだメールは送信されていません。場合によっては数時間以上かかる場合があるので、のんびりメールが届くのを待つ必要があります。チャットで問合せてももう少し待ってよと言われるので大人しく待ってください。

8層基板のガーバーデータ

EasyEDAが8層基板に対応していて、そのままワンクリックでJLCに注文できるので、ガーバーデータは完璧だと思っていたらこのファイルなんですかと質問されました!

すでに共有されている可能性がありますが、どうやらEasyEDAで8層基板を注文する人はあまりいないみたいです。これ拡張子が悪いのですが、GP1とPが入っているものはプレーン層でGNDや電源になります。G2はシグナル層で信号の層になります。製造上はこの区別必要ないのですが、ポジティブ指定なのか、ネガティブ指定なのかなどを聞かれました。

結果的にはポジティブ指定なのですが、純正CADからの注文でここを確認されるとは思っていませんでした。

ファイル仕様を確認したところ、EasyEDAはAltium互換の名前を採用しているはずですが、AltiumはG2だとポジティブ、GP2だとネガティブで指定したみたいな命名規則みたいです。そしてPは使うなと。つまりEasyEDAの出力がいけてない。。。

レイヤーマネージメントのプレーン層を使わないで、シグナル層に自分でベタ領域を設定したほうが安心かもしれません。

ソルダーマスク無しは確認される

上記の基板の色がみえるところは、本当にソルダーマスクがなくてもいいのか確認されました。通常は基板の色って見えるデザインにはしないですからね。

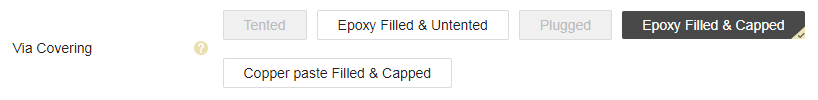

ビアの処理

8層基板の場合にはビアには注意してください。上記がデフォルト設定でエポキシ樹脂で埋めて、キャップをつけます。下の銅で埋めるのは非常に高いので通常選びません。もう一つがエポキシ樹脂で埋めてテント無しです。

注意事項を読んでみると、上記のことが書いてあります。基本は0.3mmとか0.5mm以下のビアにしないといけないようです。

さらに上記に詳しい説明があり、どれがテントで埋めるビアなのか、それがスルーホールなのかを指示しろとあります。今回この質問がありましたが、そもそもの仕様をしらないと何を聞かれているのかがわかりません。

ちなみにキャップ付きを選択すると、表面実装のパッドの中にビアを打つことが可能です。上記の一番右側ですね。通常のアンテントで穴付きのビアだとそこにハンダが吸い込まれるので、表面実装のパッドにビア穴を置くとハンダが足りなくなる危険性があるようです。

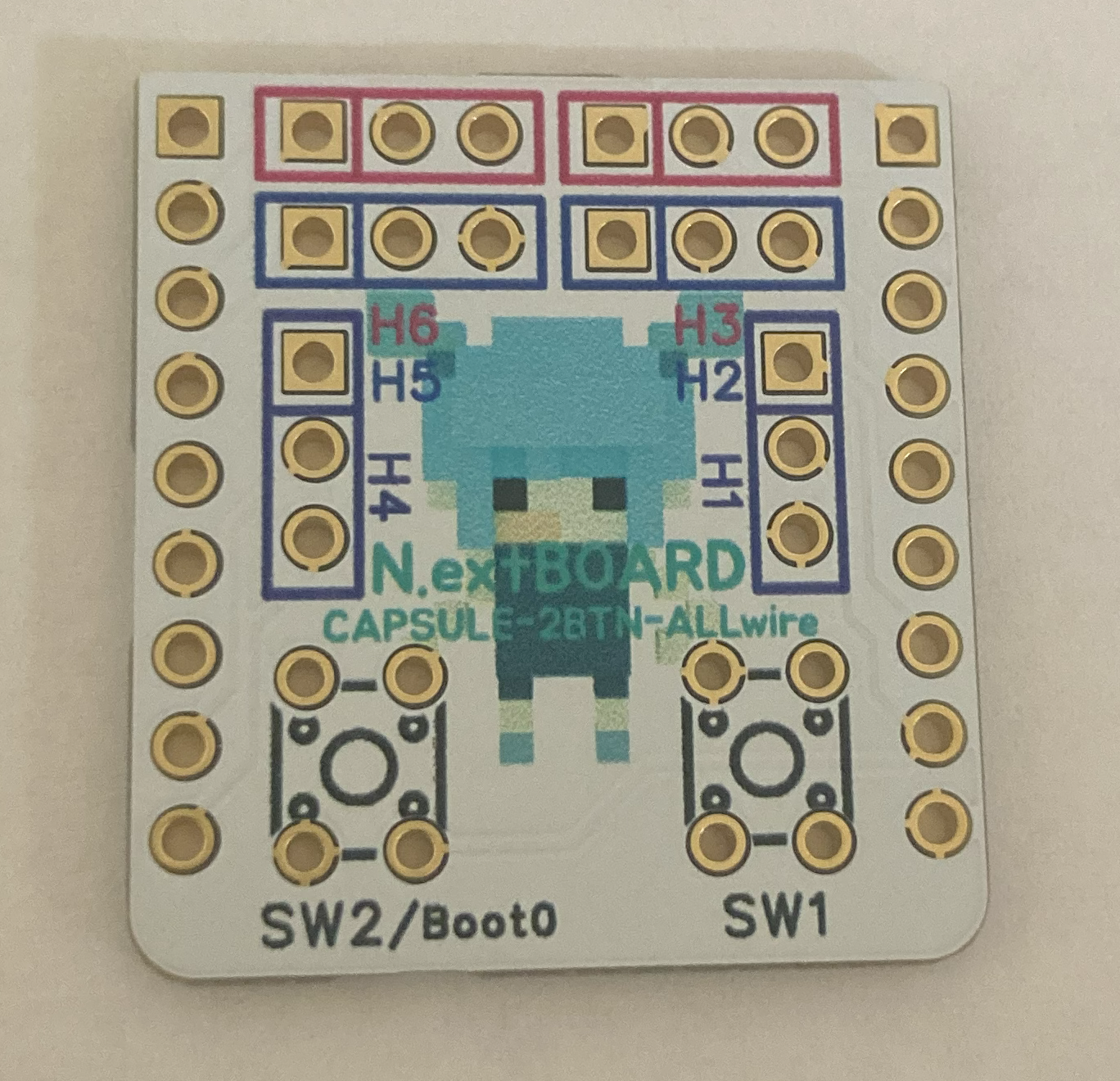

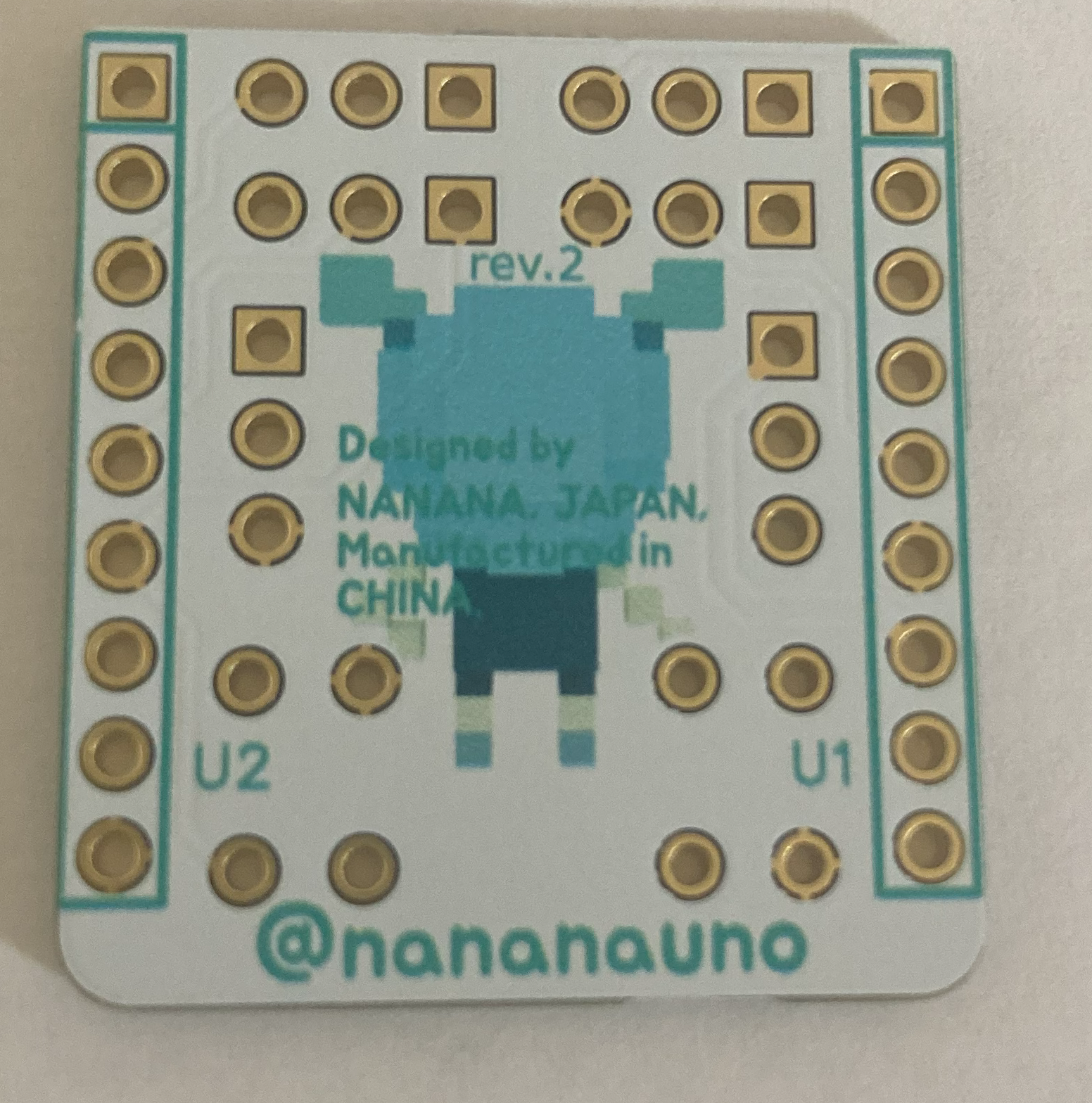

カラーシルク

日本からだと注文できませんが、中国本土受け取りの場合にはカラーシルクスクリーン印刷が可能となっています。上記でカラーシルクスクリーンをした基板を配布してくれていましたのでお願いしてみました。

こんな感じで届きました。基板とかを配布するときにはパッケージとかが手間かかりますよね。ありがとうございます。

正面です。

こちらが裏側になります。

カラーシルクの注文方法は上記にありました。EasyEDAだとデフォルトでは無効になっているので、設定変更でカラーシルクを有効化する必要があります。中国版だとデフォルトで有効化してあるので、注文できるようになればデフォルトも変わる可能性があります。

普通のカラー画像がそのままシルク印刷されるのでかなりお手軽ですね。注意点としてUV印刷になるのでCMYKだと思うのですが、画像的にはRGBで入稿します。なので色自体はそれほど正確性はないと思われます。

あとはインクジェットになると思うので、印刷面がでこぼこしていると問題がでます。そのためハンダメッキではなく、金メッキ処理が必要となると思われます。

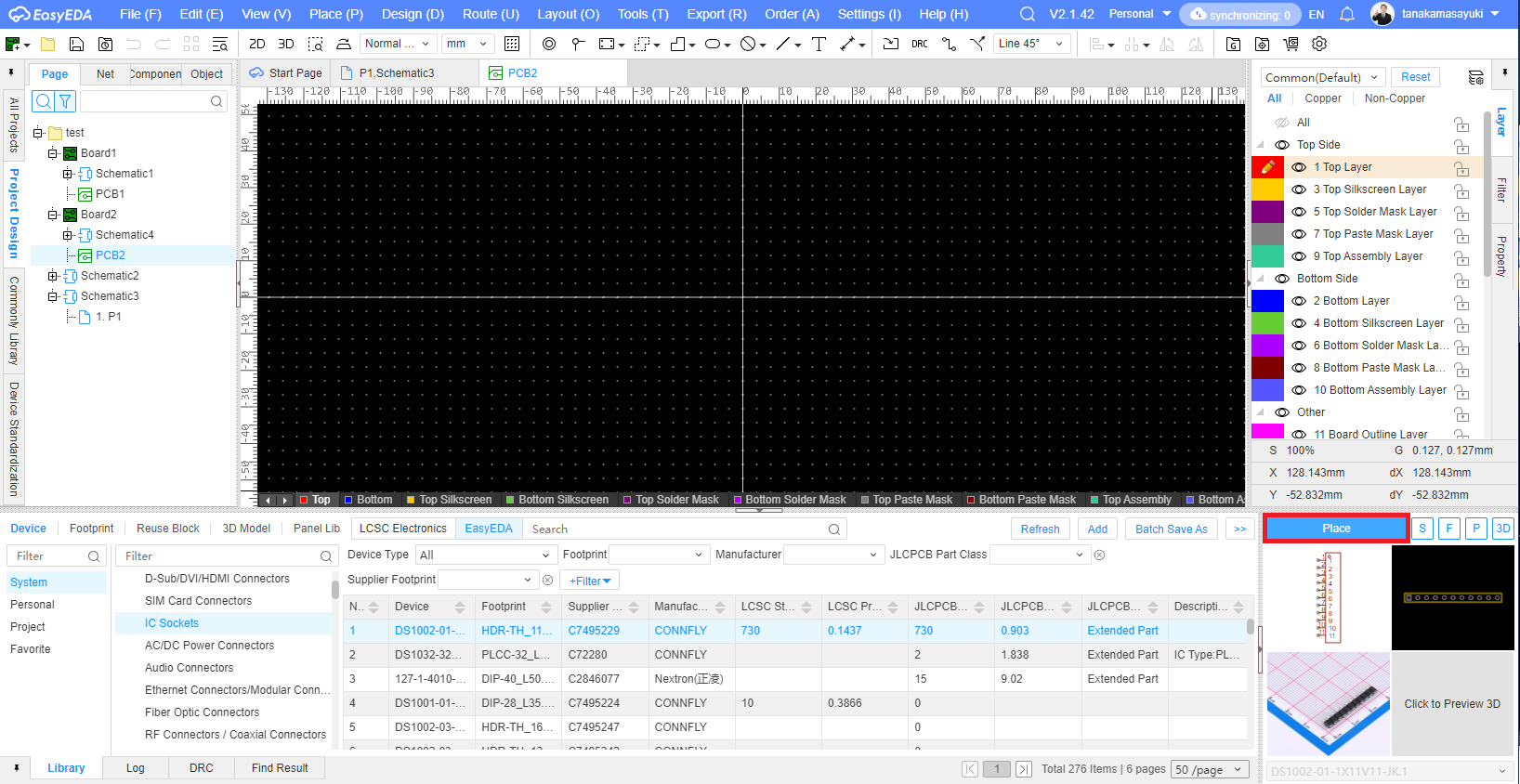

PCBデザインへ部品の直接配置

長らく操作方法が分からなかった、回路図をかかないでの部品配置ですがメニューからではなく、画面下にあるライブラリから部品を選択して、右側にあるPlaceボタンで配置できました。ただしネット情報が登録されていないので単純な部品以外はおすすめしません。

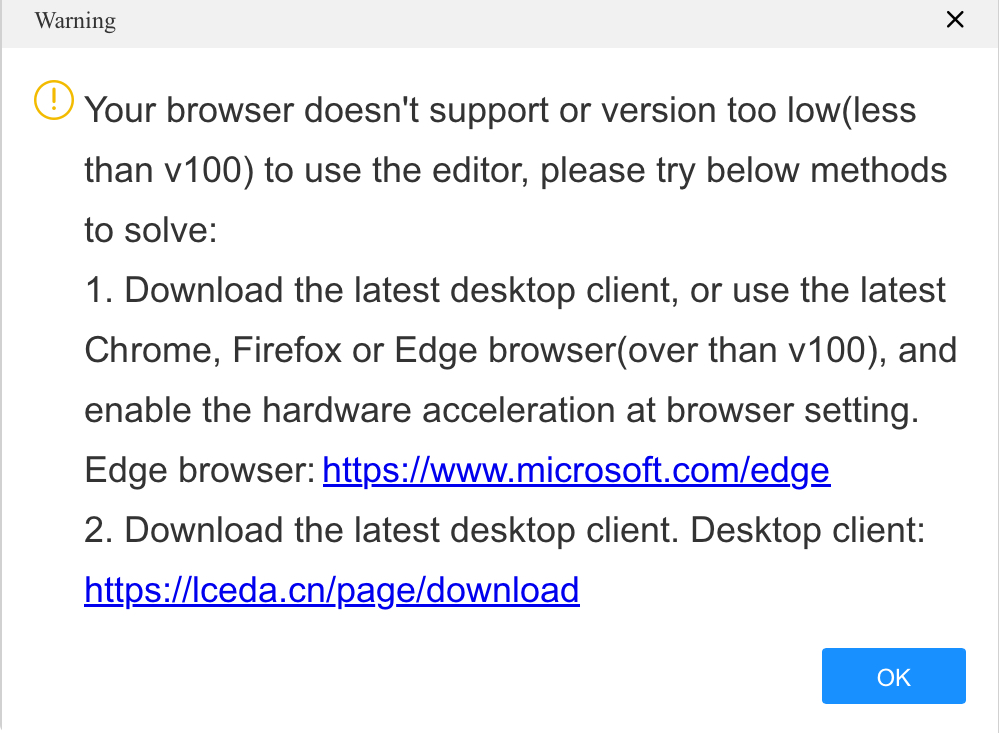

iPadで編集できる?

できませんでした。ChromeかFirefox、Edgeを使う必要がありSafariには対応していません。開いてクリックするとかはできますが、ドラッグなどができないので実用的には使えないと思います。

まとめ

非常に雑多な記事になってしまいましたが、EasyEDAの基本的な使い方は以上となります。あとはいろいろ基板を作りながら触っていきたいと思います。KiCADと比べるとそれほど違和感なく作業ができるので、今後はEasyEDAを中心に触っていく予定です。

あとはフットプリントとかの追加方法をまた別途書くかもしれません。

コメント