概要

USBの電源ライン用の保護ICであるWCH CH217Kを試してみました。外付け抵抗によって過電流保護機能を中心に検証してみました。可変抵抗を利用することにより、0.4Aから1.2Aまで可変で過電流保護を動かすことができました。

製品

秋月電子さんでも取り扱いがあるICになります。過電流保護機能、過熱保護機能、低電圧誤動作防止(UVLO)機能があります。

WCHの電源ライン用ICはこのCH217K以外にも、CH213Kもあります。過電流保護機能や短絡保護機能、過熱保護機能、逆極性保護機能があり便利そうなのですが、0.5AまでなのでESP32などを動かすことはできません。

| CH217K | CH213K | |

|---|---|---|

| 過電流保護機能 | 0.4Aから2.7Aまで設定可能 | 0.5A固定 |

| 過熱保護機能 | 対応 | 対応 |

| 低電圧誤動作防止 | 対応 | – |

| 短絡保護機能(定電流) | 対応 | 対応 |

| 逆極性保護機能 | – | 対応 |

ざっくりした機能差です。CH213Kは理想ダイオードなので、単純な入力保護には利用できますが、細かい制御ができません。CH217Kは逆極性保護などがありませんが、ENなどの出力制御ができるICとなります。

CH217Kの機能と今回の実装

VIN

電源入力ピンです。10uF以上のコンデンサが必要で、2.7V~5.5Vで動きます。基本的にはUSB用のICなので5Vで動くことが想定されていますが、電圧低下などで下がったときにもある程度動くようになっています。今回はUSBからの5VをそのままVINに接続してあります。

EN#

電源スイッチの制御用ピンです。アクティブローであり、ローにすることでVINからの電源がVOUTに出力されます。ただし、低電圧誤動作防止(UVLO)機能によりVINが2V前後より低い場合には常に出力はOFFになります。

今回は10KΩでGNDに接続してプルダウンした状態で通常はLOWのアクティブ状態にして、VINと接続したボタンを準備することで押すとHIGHになって、出力がOFFになる構成になっています。

VOUT

電源出力ピンです。今回はそのまま出力用のUSBコネクタに接続してあります。出力がわかりやすいようにLEDも追加しました。

ISET

過電流制御用の外付け抵抗を接続するピンになります。60k / 接続抵抗で電流値を設定可能です。

| 抵抗値 | 計算式 | 電流値 |

|---|---|---|

| 22kΩ | 60kΩ / 22kΩ | 2.73A |

| 30kΩ | 60kΩ / 30kΩ | 2.00A |

| 40kΩ | 60kΩ / 40kΩ | 1.50A |

| 50kΩ | 60kΩ / 50kΩ | 1.20A |

| 60kΩ | 60kΩ / 60kΩ | 1.00A |

| 70kΩ | 60kΩ / 70kΩ | 0.86A |

| 80kΩ | 60kΩ / 80kΩ | 0.75A |

| 90kΩ | 60kΩ / 90kΩ | 0.67A |

| 100kΩ | 60kΩ / 100kΩ | 0.60A |

| 110kΩ | 60kΩ / 110kΩ | 0.55A |

| 120kΩ | 60kΩ / 120kΩ | 0.50A |

| 130kΩ | 60kΩ / 130kΩ | 0.46A |

| 140kΩ | 60kΩ / 140kΩ | 0.43A |

| 150kΩ | 60kΩ / 150kΩ | 0.40A |

上記の計算式で抵抗値と制御される電流値が計算できます。このICは22kΩ(2.73A)から150kΩ(0.40A)が指定可能です。通常は狙った電流値の外付け抵抗を接続するのですが、検証用の基板なので可変で変更して動きを確認してみました。

通常可変抵抗は100kΩぐらいまでしかないので、通常の抵抗と組み合わせてカバレッジを検討してみました。

| 固定抵抗 | 可変抵抗(最小) | 可変抵抗(最大) | 合成抵抗(最小) | 合成抵抗(最大) |

|---|---|---|---|---|

| 22kΩ | 0kΩ | 100kΩ | 22kΩ(2.73A) | 122kΩ(0.49A) |

| 50kΩ | 0kΩ | 100kΩ | 50kΩ(1.20A) | 150kΩ(0.40A) |

22kΩから50kΩまでの間であれば可変抵抗の値がどれでもこのICの範囲内で利用できそうです。バランス的には22kΩだと0.5Aから2.73AとUSBでよく使う範囲をカバレッジできそうですが、安全な50kΩで今回試験してみました。実際には50kΩはちょっと高かったので49.9kΩを使いました。

FLAG#

内部の状態を通知するようのピンとなります。過電流か加熱時にオープンドレイン出力(LOW)を行います。今回はLEDを接続して、異常時に光るようにしてみました。

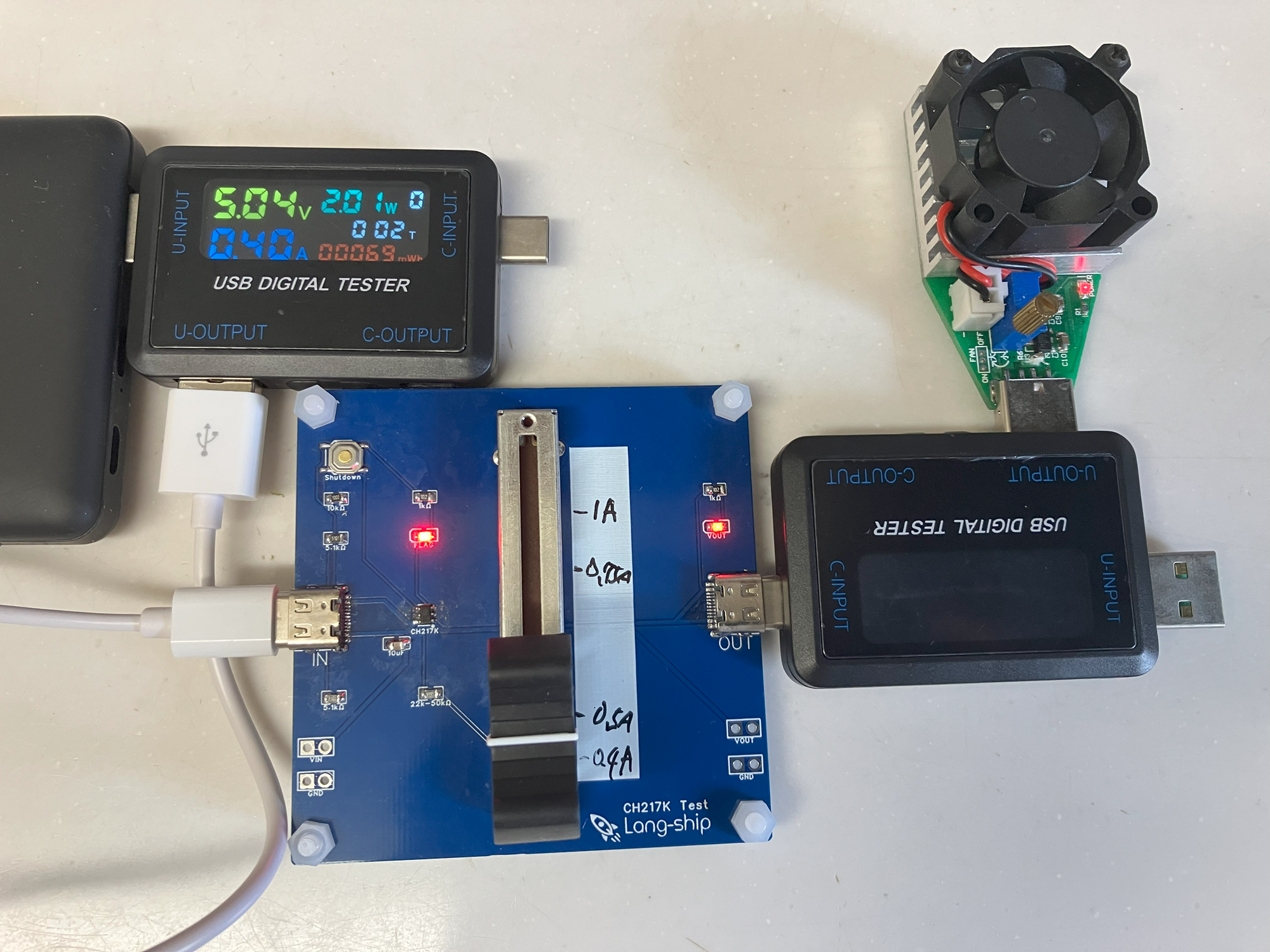

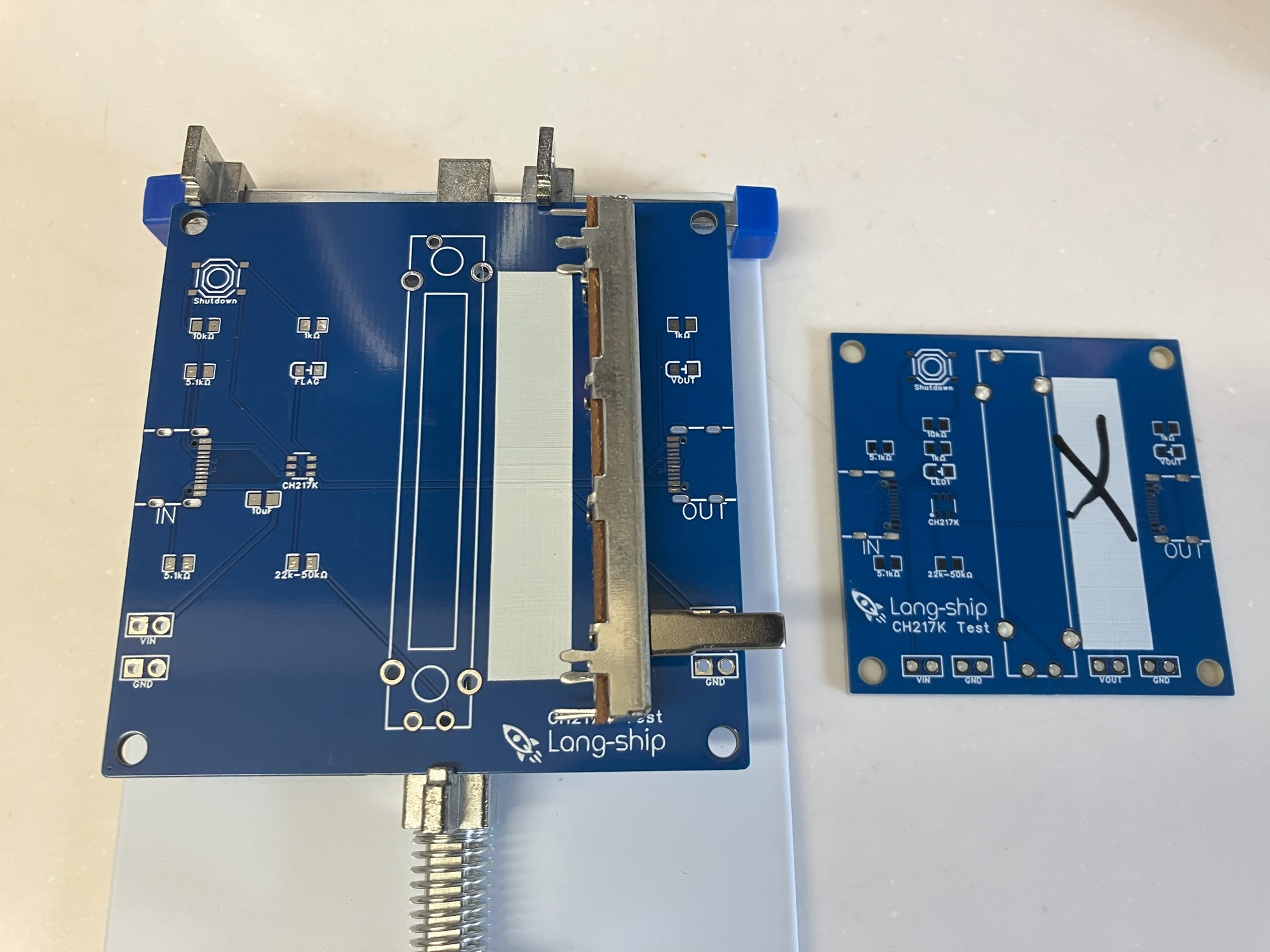

作成した基板

上記のような基板が完成しました。左側からUSB電源を入力して、真ん中にある可変抵抗で制限がかかる電流の値を変更できます。右側が出力用のUSBコネクタで、今回は電子負荷を接続してあります。

左上がシャットダウン用のボタンで、通常はプルダウンしてありますのでアクティブローで有効な状態になっています。右側にある赤いLEDがVOUTの確認用となります。

電子負荷を0.5Aぐらいに設定した状態でボリュームを一番下に落としました。これで設定値が0.4Aとなります。この状態では左上にあるFLAG#のLEDが光っていますので電流制限が効いている状態になります。ただし、右側のVOUTのLEDも光っています。

CH217Kは電流制限時には定電流モードになり、この場合0.4Aは流れたままになり、出力電圧が低下します。そのためVOUTのLEDも先程より暗くなっています。ショートした状態でも0.4Aは流れ続けますので気をつける必要がありそうです。マイコンなどにFLAG#を接続して、異常を検知したらEN#端子でシャットダウンするような動きにすることもできます。

ちなみにこの基板は3枚目でいろいろ失敗しています。初回は固定抵抗を入れ忘れたのを注文後5分で発見し、急いで修正して2枚目を発注したのですが届いたら可変抵抗のサイズを間違えていました。まちがえた基板もUSB Type-Cコネクタのはんだ付け実験に利用したので有意義だったのですが、また別の記事にまとめたいと思います。

実装時の注意事項

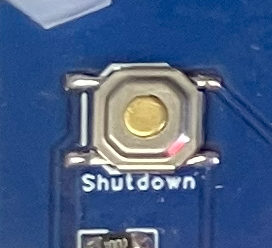

C318884 TS-1187A-B-A-B

JLCPCBのBASICパーツにあるタクトボタンです。

非常に普通のボタンに見えますが、実際の実装はかなり面倒でした。

表面実装用のボタンなのですが、小型なため手ハンダを考慮されておらず、部品を乗せると実際には下のランドがほぼ見えません。3Dだと行けそうな雰囲気があるのですが足の下にあらかじめはんだを流し込んで置かないとはんだ付けができませんでした。

C7462749 CH217K

同じくCH217Kも3Dだと行けそうに見えます。

あまりきれいにみえませんが、こちらもかなりランドが見えないので苦戦しました。

C2988369 GT-USB-7010ASV

USBコネクタも苦戦するかと思ったら、手ハンダで一発実装できました。ただこちらはランドを0.2mmほど延長していますので、そのおかげかもしれません。Type-Cコネクタが利用できることでかなり基板設計の幅が広がるので、次回はType-Cコネクタのはんだ付けを実験してみたいと思います。

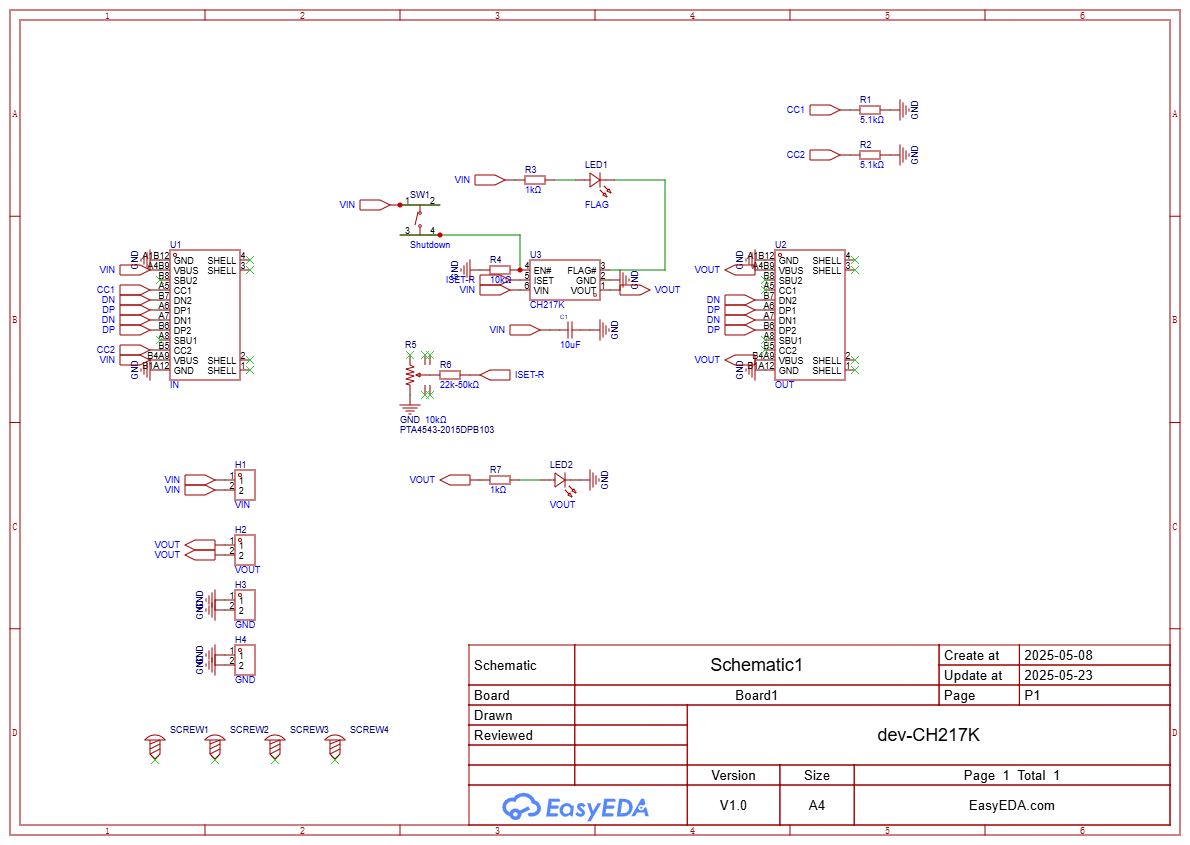

回路図

USBのデータラインはINからOUTに接続されています。そのためこの基板を利用して電流制限をしながらESP32などをパソコンに接続することができます。

まとめ

CH217Kは抵抗値を動的に変更することで、動作したまま制限電流値を変更することができました。最終的にはデジタルポテンションメーターなどを使って、マイコンから抵抗値を変更したかったのですが試験しやすい可変抵抗でまずはテストしてみました。

自作基板を作成しているとどうしても短絡などしており、接続したマイコンなどを壊してしまうことがあるので、このような電流制御基板があると便利かなと思います。

コメント