概要

前回は拡張方法を紹介しました。私はM5Stampを3種類とも購入しましたが、もったいなくて5個セットのしか使っていません。今回はDIYキットやMateキットの付属品を使わない利用方法を紹介したいと思います。

書き込み方法

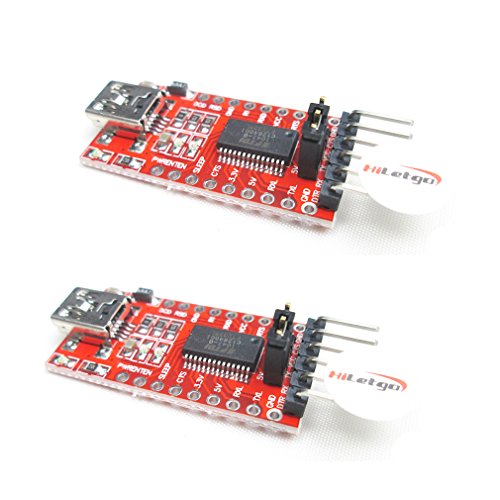

これは初回で紹介してあります。純正品のUSBダウンローダーを使うのが一番かんたんですが、安いUSBシリアルでも書き込みは可能です。単品USBダウンローダーが販売されるのがいいんですが、まだ販売されていないんですよね。

上記だと自分で配線をすれば自動リセットまでできそうですが、あまりスマートじゃないですよね。開発用のM5Stampボードをブレッドボードなどに固定して使うのか、頻繁に書き換えないんだったら、まあ安くても大丈夫かな。

可能であれば純正品を入手するのがおすすめではあります。

上記のUSBシリアルも買ってみました。これはESP8266用の書き込み用なのですがESP32でも使えますし、必要なピンはすべて出ていました。ただし書いてある機能と接続先が違うので注意してください。

| M5Stamp | ESP-Prog |

| 3V3 | 3V3 |

| G1(Tx0) | TXD |

| G3(Rx0) | RXD |

| EN | RST |

| G0 | G0 |

| GND | GND |

ハマリポイントはG1はTXDに接続します。M5StampのENはESP-ProgのENではなくRSTに接続します。書き込みできなくてロジックアナライザにつなげて調べてしまいました。ESP-Progにリセットボタンがあるので結構便利です。

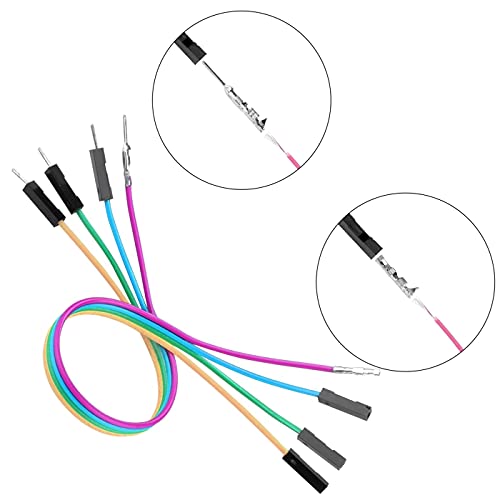

下のケーブルはセロテープでジャンパピンを固定したものです。通常はこれで十分ですね。

上は上記のようなQIコネクタに付け替えたものです。ジャンパピン自体がQIコネクタなので、爪の部分に小さいマイナスドライバーを入れながら抜くか、爪の部分をニッパーなどで切ることでコネクタがはずれます。そこに1×6ピンコネクタと2×4ピンコネクタに付け替えることでちゃんとした接続ケーブルを作ることができます。3V3を赤ケーブルみたいに固定すると方向がわかりやすいと思います。

ピンヘッダ(1×6, 1×9ロープロファイル)

Mateには6ピンと9ピンが付属しています。黒いのが付属品です。赤いのは一般的なピンヘッダです。よく見ると長さが違うと思います。

上記のような9.54mmの物が付属していました。通常のは11.6mmなので2mmぐらい違いますね。高さを低くしたい場合には短いのがよいのですが、通常利用であれば普通のでも構わないと思います。

ピンソケット(1×6, 1×9)

左上の6ピンと9ピンが付属品です。こちらも通常のものより低いものを使っていますね。私は手持ちの6ピンと3ピンを並べて9ピンにしました。長いものを自分でカットすることもできるのですが、ちょっと面倒なので私は短いものを並べて使っています。下にあるのが秋月電子さんの自分でカットできる製品になります。

- 分割ロングピンソケット 1×42 (42P)(秋月電子)

秋月だとこの大きさのはなかったです。2列タイプだったらあったのですが、1列は更に低いやつでした。プラスチックが5mmで、下の足が3mmのタイプでした。PH5.0ってやつだと思いますが、9ピンのは特に日本で購入するのは難しい気がします。

私は高さはあまり気にしないので普通の高さのを使っています。

上記みたいなのが1つあればまあいいのかな。

ピンソケットの分割は上記みたいなので切ります。切る場所のピンを抜いて、そこをカットするのでちょっと面倒ではあります。

Groveコネクタ(L型)

- Grove用-4Pコネクタ L型 スルーホール (10個入)(秋月電子)

こちらは少し形が違いますがL型のGroveコネクタ(HY2.0)であれば使えると思います。

六角レンチ(1.5mm)

上記のような小さい六角レンチが付属しています。これはM5StickCとかにも使われているサイズですね。100円ショップの六角レンチセットにも付属しています。

個人的には小さい六角レンチはなくすので、上記のドライバータイプを購入しました。

こちらはセットもあるのですが、セットのほうが高いです。袋代が入っているんですね。

単品だとこんな感じでビニール袋にはいって届きます。個人的には使うサイズの単品だけペン立てに入れておけばいいかなって思っています。

まとめ

現在5個セットのM5Stampは日本では販売していないので、Mateの付属品がない人はあまりいないと思います。価格的にもMateの5ドルは安いので、セットを買う必要はないのかもしれません。とはいえ、たぶん戦略的な価格で5ドルで販売しているので、6ドルぐらいが適正だったんじゃないかなーって思っています。

今後Mateが値上げされて、5個セットの需要が増えたりするかも?

![HiLetgo® 2個セット FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール ftdi usbシリアル変換アダプター Arduinoに対応 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51l067pFx4L._SL160_.jpg)

コメント