概要

前回は基本操作までやったので、今度は実際に分析をしてみたいと思いましたが、今回も基礎的な内容になってしまいました。

抵抗

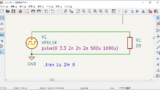

前回の復習です。抵抗だけの回路にパルスを流してみます。

動きましたね。

抵抗に流れている電流を表示してみました。あれ、-165mA流れていますね。マイナスの電流です。

抵抗には方向がある

実はspiceの抵抗には方向があるのです。

設定の真ん中下にピン番号を表示するオプションがあります。

表示されました。電源のプラスに2が接続されていますね。抵抗は1から2の方向に電流が流れる想定ですので、この方向ではマイナスの電流になります。

抵抗を選択してRボタンを二回押して回転させてあげることで正しい向きに繋がります。電流の分析をして、おかしな動きになった場合には方向を確認するようにしてください。

RCL直流回路

抵抗、コイル、キャパシタは値だけ設定すれば問題がないので、一緒に分析します。

分析できました。ここまでは前回と同じですね。

RCL交流回路

VSINに変更して交流回路にしました。キャパシタは直列に接続しています。RCL回路はいろいろな接続方法がありますので、詳しくは調べてみてください。

電圧の出力をみていますが、位相が違っていますね。

電源って何を使えばいいの?

いろいろな電源がありますが、何を使えばいいのか悩むと思います。これまでVDCとVSINを使って来ましたが、VSOURCEを使う例が多いと思います。実は何を使ってもいいのです。。。

DC – 直流

DCの場合には一番上にあるDCに電圧か電流を設定します。ソースタイプで電流にした場合には定電流電源になります。

SIN – 交流(正弦)

交流の場合にはDCオフセット、振幅、周波数を設定します。遅延と減衰係数はオプションなので設定しなくても大丈夫です。

EXP – 指数関数

指数関数はこんな感じで指数的に変化するパルスを指定します。

PWL – 区間線形

時間別に波形を指定する方法みたいですね。

FM

FM波形です。

AM

AM波形です。

TRRANDOM – ランダム(ガウス分布)

ランダムは分布のタイプによっていろいろ違うようでした。

電源の仕組み

実はどれを選んでも同じことができます。上記はVDCを使っていますが、設定で50Hzで100V振幅の交流に設定しました。見た目と動作は連動しておらず、最初のプリセットが入っているだけの違いになります。

どんな電源にするかわからない場合にはVSOURCEが無難ですが、プリセットの値が入っていないのでVDCとか個別のものがおすすめです。

あとバッテリー系は注意が必要で、spiceで分析するためには電源はVからの名前にする必要があります。BTからVに変更が必要になるのでバッテリーを使うのであればVDCの方がおすすめです。

まとめ

実はかなり苦戦しつつ、使い方を覚えているところです。次回はダイオードなど、回路だけでは分析できない素子を取り上げていきたいと思います。

コメント