概要

いまさらかですが、FlashAirを手にいれましたので、SDカードの機材を無線化してみました。

FlashAirとは?

東芝が販売していたSDカードで、Wi-Fi接続可能でいろいろできましたがすでに販売終了しています。Amazonでは在庫品か中古での販売のみとなります。

現状新品で手に入るのは産業用のカスタム版FlashAirです。上記が産業用の販売元が10枚単位で販売しているものになります。

おそらくこれがその産業用のをカスタマイズして使っている商品になります。

FlashAirのバージョン

| 型番 | スピードクラス | 前作速度比 | 初代速度比 | 無線転送速度 | WebDAV | インターネット同時接続 | Luaスクリプトサポート |

| FlashAir | Class 6 | 1.0倍 | 8.3Mbps | NO | NO | NO | |

| W-02 | Class 10 | 1.3倍 | 1.3倍 | 10.8Mbps | NO | YES | NO |

| W-03 | Class 10 | 1.0倍 | 1.3倍 | 10.8Mbps | YES | YES | YES |

| W-04 | Class 10 | 2.9倍 | 3.8倍 | 31.4Mbps | YES | YES | YES |

今まで4世代販売されています。初代から2代目のW-02はSDカード自体の書き込み速度が向上しています。あとはインターネット同時接続モードというのができています。FlashAirをアクセスポイントモードにした場合にスマホなどのインターネットができなくなるのを防ぐためのモードで更に上位のWi-Fiに接続してテザリングしてくれます。自宅だったらステーションモードで同じWi-Fiに接続すればいいので初代と2代目はあまり変わりません。

3代目は2代目に機能追加したもので、Windowsなどから直接ファイルをコピーすることができるWebDAV対応や、独自プログラムを実行させるLuaスクリプトがサポートされています。

4代目はWi-Fi自体がかなり高速化していますね。あとはEyefi Connectedもあるのですが、これはWi-Fi経由でファイルコピー中にカメラなどの自動電源OFFを抑制する機能です。

今買うのであれば最新のW-04だと思いますが、今回はどれでもできる転送方法を試したいと思います。

FlashAirでのファイル転送方法

ブラウザ経由

デフォルトでブラウザ経由で保存されているファイルをダウンロードすることができます。とはいえ、手でダウンロードするのは面倒なので、自動でファイル一覧を取得してくれてコピーしてくれるソフトが無償で公開されています。

アップロードは初期設定ではできないのですが設定することで可能になります。3Dプリンターなどにモデルデータをコピーするときにはこの機能が使いやすそうな気がします。

アプリ経由

スマホアプリ経由でもブラウザ経由と同じようなことができます。個人的にはちょっと面倒なので無しかな。出先でカメラの映像を確認するのには便利そうですね。

WebDAV

こちらはWindowsとかのエクスプローラーでそのままファイルにアクセスすることができます。結構便利ですが「\flashair\DavWWWRoot」みたいな名前でアクセスする必要があります。「\flashair」だけだとエラーになって開けないので、「DavWWWRoot」をつけてアクセスする必要があります。ちょっとそこが不便ですね。

あとはデフォルトでは読み込み専用で、書き込みができなかったりもします。こちらも設定することで書き込みが可能になります。これはWi-Fi経由で書き込んでしまうと、SDをさしている機材側が認識できなくてファイルを壊してしまうことがあるみたいなので、デフォルトは読み出しのみみたいですね。

Luaスクリプトでコピー

ファイルを保存したイベントをトリガーに、Luaスクリプトを動かしてFTPなどで転送することができます。ちょっと使える世代が限定されるのと、設定が面倒なので今回はためしていません。

自動転送設定

Eyefiのように設定ファイルに指定したURLにファイルを自動転送する方法があったはずですが、詳細わからず。

環境構築

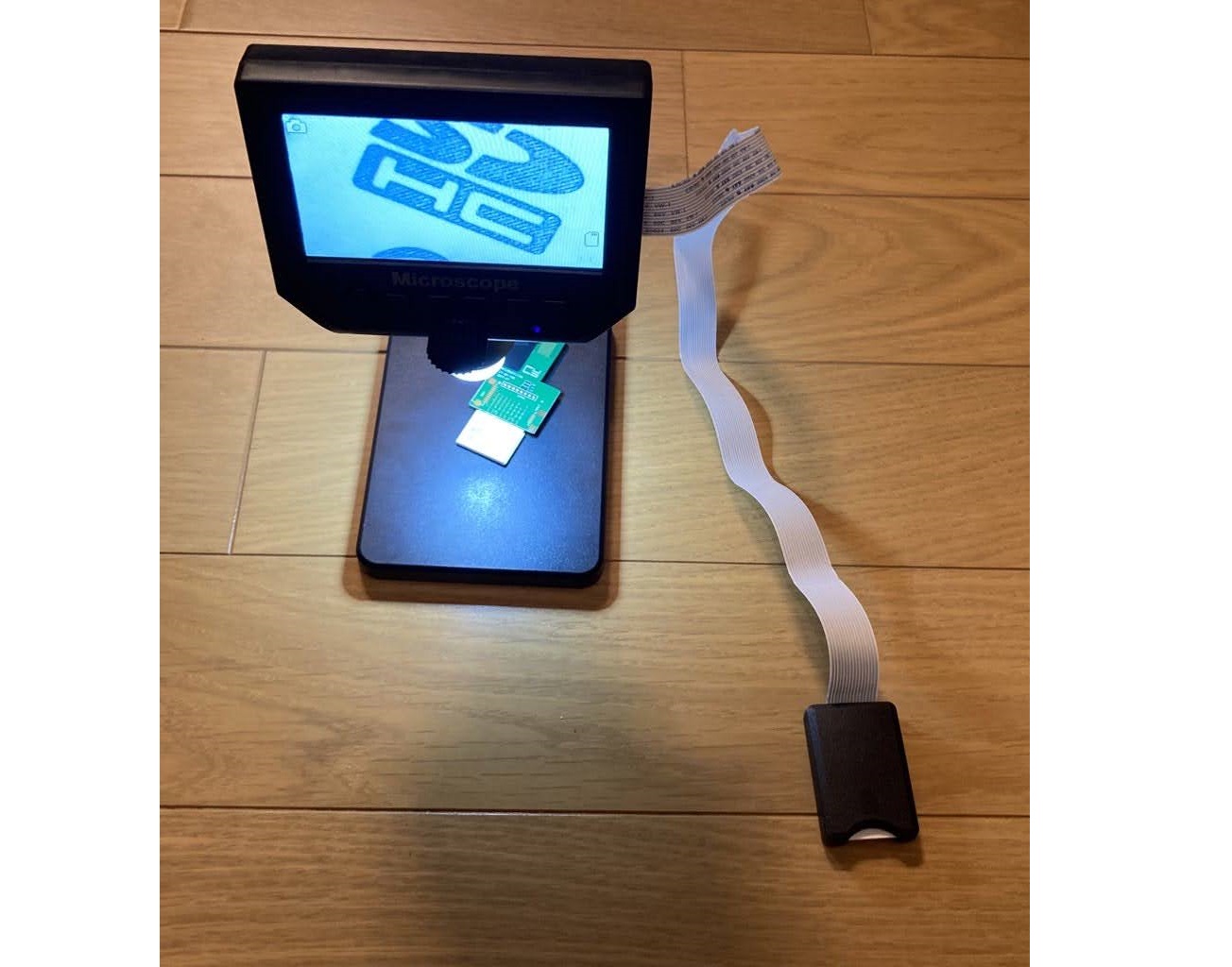

まずは手元にあるSDカードを使う機材を準備します。上記は顕微鏡ですね。

こちらは残念ながらマイクロSDカードスロットなので、そのままではFlashAirがささりません。そこで変換を使う必要があります。

こんなやつを接続していますが、ちょっと長いですね。3Dプリンタなどでスロットが奥にある場合とかは長い方が便利なのかな?

もっと短いものを教えてもらいました。

- モニタ付顕微鏡をスタンド化&FlashAirで無線対応にしてみた(改造パーツのSTLデータ公開有り)(きっと何かに役立つでしょ!?)

上記で使っているマイクロスコープは同じものですね。あとは上の写真にちょっと写っていますが、基板直接変換の短いものがありますが、でっぱるので使いにくいかもしれません。

FlashAirの準備

まずは初期化

パソコンにFlashAirを接続してから、FlashAirToolを使ってまずは初期化します。

初期化します。もちろん必要なデータがある場合にはバックアップしておいてください。

終わりました。FlashAirToolを終了してからSDも抜き差しします。

FlashAirの初期設定画面が起動しますので、とりあえず初期設定のまま次へで終わらせます。これで最低限の初期化が完了しました。

Snowyの準備

SnowyはFlashAirのファイルをコピーしてくれる便利なツールです。このツールをダウンロードして展開します。

SnowyToolの起動

FlashAirの設定をしてくれるツールが同梱されていますので実行します。このツールでいろいろ実用的な設定をしていきたいと思います。

変更しないといけないのは上記の赤枠です。自宅で使う場合にはAPモードは使いにくいので、自宅のWi-Fiアクセスポイントに接続させるSTAモードにします。

upload.cgiはブラウザ経由でのアップロードを許可するかなので、Enableで許可に変更します。

Address nameは無指定の場合には「flashair」という名前でアクセスがされます。複数のFlashAirがある場合には別の名前をつけたほうが便利だと思います。

SSIDとKeyは自宅のWi-Fiアクセスポイントのものを指定します。

必要な項目を設定したらApplyを押すことで設定ファイルが保存されます。ただし、設定ファイルはFlashAirの起動時にしか読み込まないのでまだ反映されていません。

パソコンから抜いて機材にさす

機材の電源をいれて、SDカードが認識していることを確認します。この状態で普通にSDカードとして使えることを確認します。

わかりやすいように写真を1枚撮影してみました。

その後、上記のURLにアクセスしてみます。この名前はAddress nameで設定した名前になります。デフォルトはflashairですね。

私はflashair4という名前にしました。このマイクロスコープはRECORDというフォルダに画像を保存するようですので、RECORDを開いてみます。

PIC000.JPGというファイルがありますので開いてみます。

ちゃんと撮影した写真が表示されました。

ちなみに「http://flashair4/upload.cgi」みたいにupload.cgiにアクセスすることでファイルアップロードが可能になります。3Dプリンタなどはこれでモデルデータをアップロードすればいいのかな?

Snowyの設定

今度はもうすこし自動転送をしたいのでSnowyImageCopyを起動します。

右上にあるオプションを開いた状態です。FlashAirのアドレスを先程の画像が保存されている「http://flashair4/RECORD」に変更してあります。コピー先も適度に変更してください。あとは下の方にいろいろオプションがありますので日付別のフォルダを作成したりすることも可能です。

この状態で左上にあるチェックを押すとファイルの一覧が表示されます。チェック&コピーをすると、ファイルの一覧を取得して、パソコンにコピーしてくれます。自動を押すと定期的にパソコンに取り込む動作になるようです。

まとめと思ったけれど、、、

ざっくりと自宅のWi-Fiアクセスポイントに接続させて、保存したファイルを一括ダウンロードするだけであれば古いFlashAirでも問題なく利用することができました。

ちなみにマイクロスコープの写真は1枚250KBぐらいで一番遅い初代でも2秒から8秒で終わりました。ただし一眼レフのRAW画像は25MBぐらいあるので同じだとすると200秒!

最新版だともう少し早いはずですがでかすぎる画像はやっぱり重いですね、、、

W-04+デジカメRAW画像で再度検証

ステーションモードやインターネット同時接続モードはやっぱり転送速度が遅いです。アクセスポイントモードの方が早いらしいので検証してみました。

普段は無線LANで接続しているため、FlashAirに接続してしまうとちょっと困ってしまいます。そこでUSBタイプの無線LANを増設して試しました。

この手の安いやつを使って、内蔵無線LANは通常のWi-Fiに接続、USB無線LANはFlashAirに接続という環境を作りました。

たまに引っかかることはありますが、うまくいくと1枚10秒前後で転送してくれますね。んー、ただRAWだとやっぱりまだ重い気がします。

まとめ

FlashAirはアクセスポイントモードじゃないと転送速度でないです。とはいえ小さい画像が中心であればステーションモードがお手軽でよさそうですね。マイクロスコープであれば十分でした。

Eyefi連携もためしたのですが、、、これって接続しっぱなしになるので結局自動パワーオフしなくなる気がします。。。

コメント