概要

前回注文していた基板と部品が到着したので実装してみました。いろいろ問題がありましたが実験できる環境ができつつあります。

基板

こんな感じで実装ができました。キャパシタは実装していません。LDOの本来の性能を引き出すためには必須だと思いますが、まずはワーストケースでだめな状態を把握したいなと思っています。

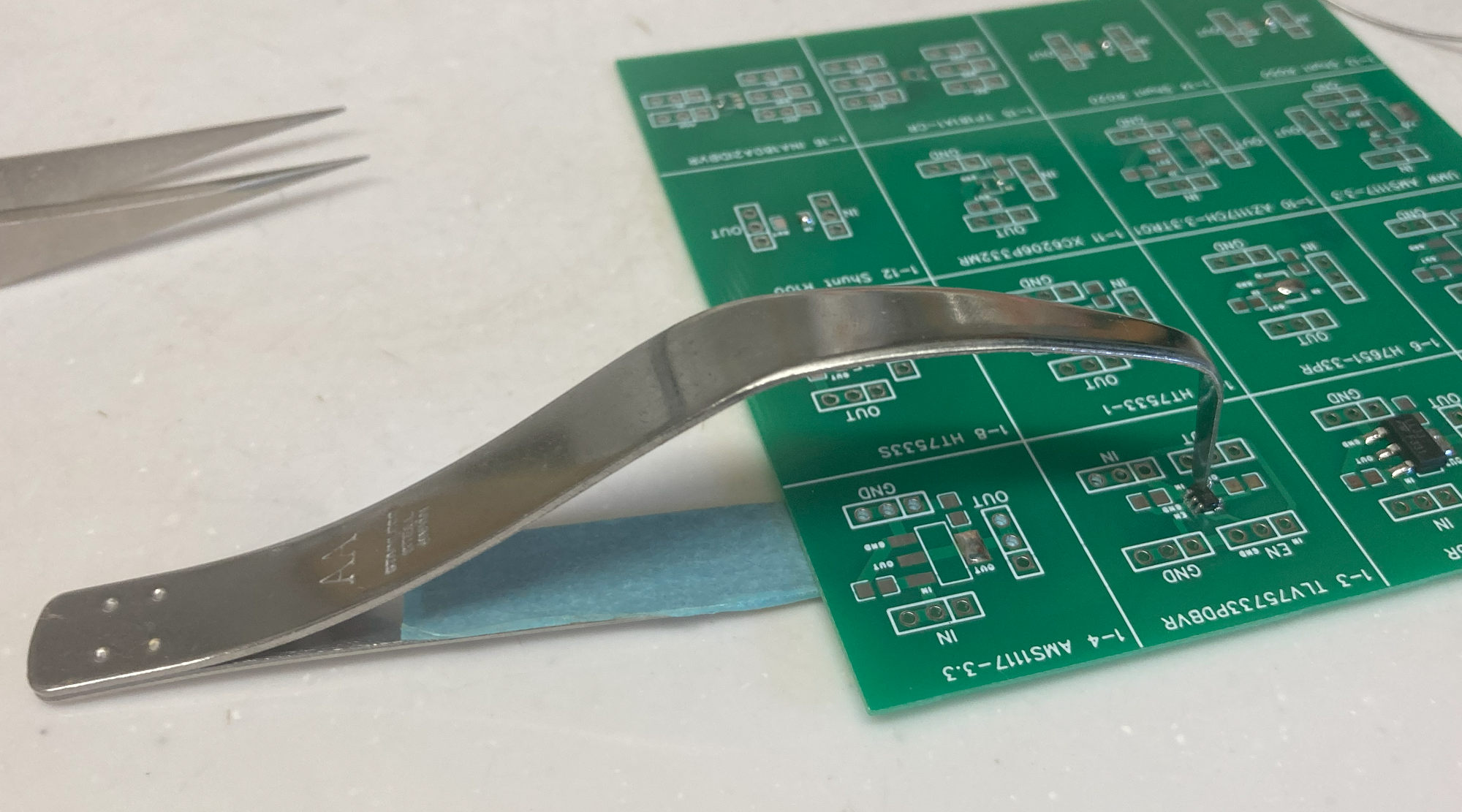

実装には上記の自作治具が活躍しました。これはダイソーのピンセットを自分で曲げて作ったのですが部品を固定できると予備ハンダもいらないのでかなり楽に実装が可能です。

ただし、これを使うとルーペの利用ができません。斜めからだと焦点があわないんですよね。なのでスマートフォンの写真で拡大したり、マイクロスコープとか使っています。

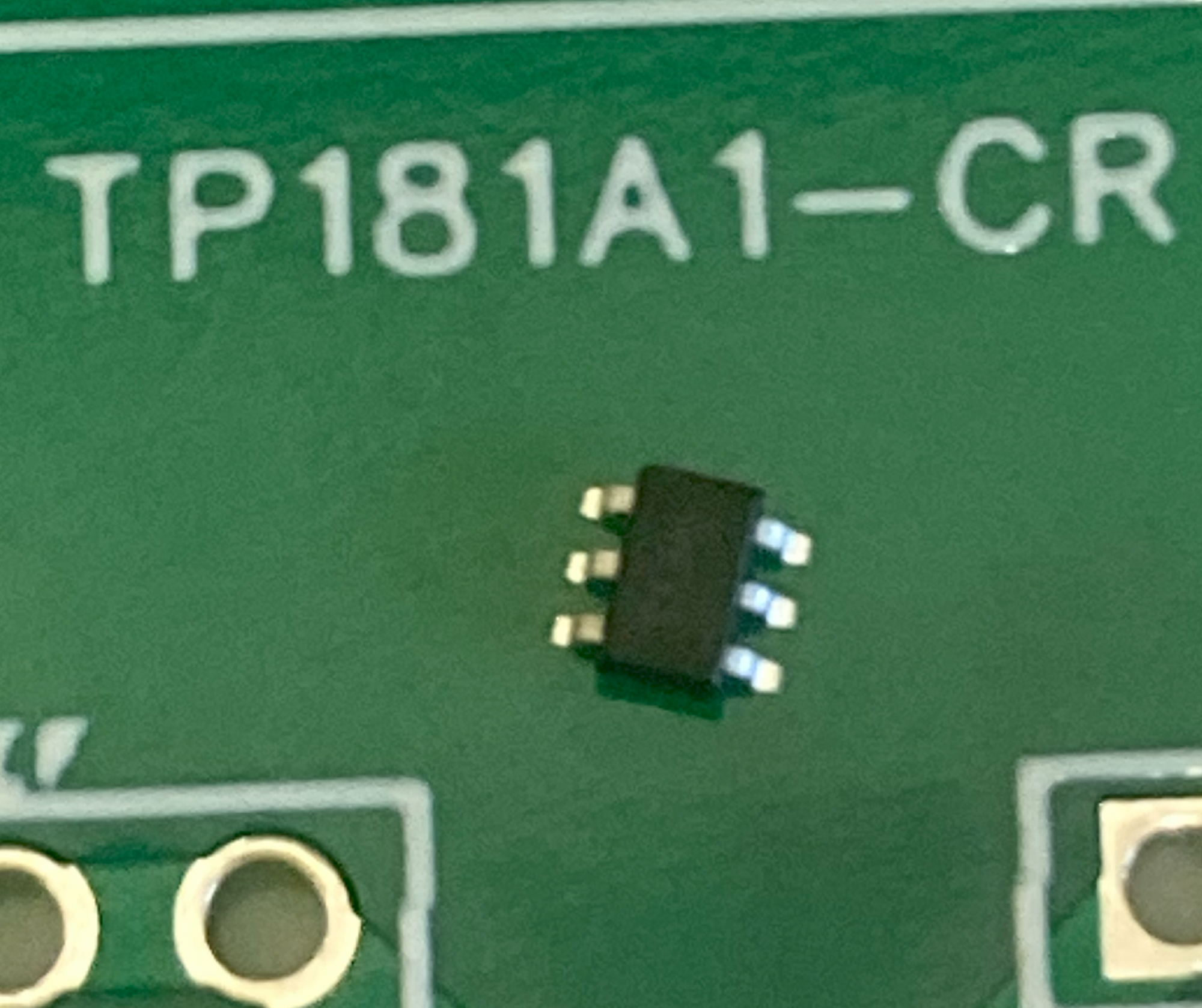

今回一番苦労したのはこの子です。3PEAKのTP181A1-CRでSC70-6パッケージ。0.65mmピッチなので、幅はなんとかなる気もするんですが小さすぎます。そして1ピンマークが見えません。マイクロスコープでなんとか確認ができました。

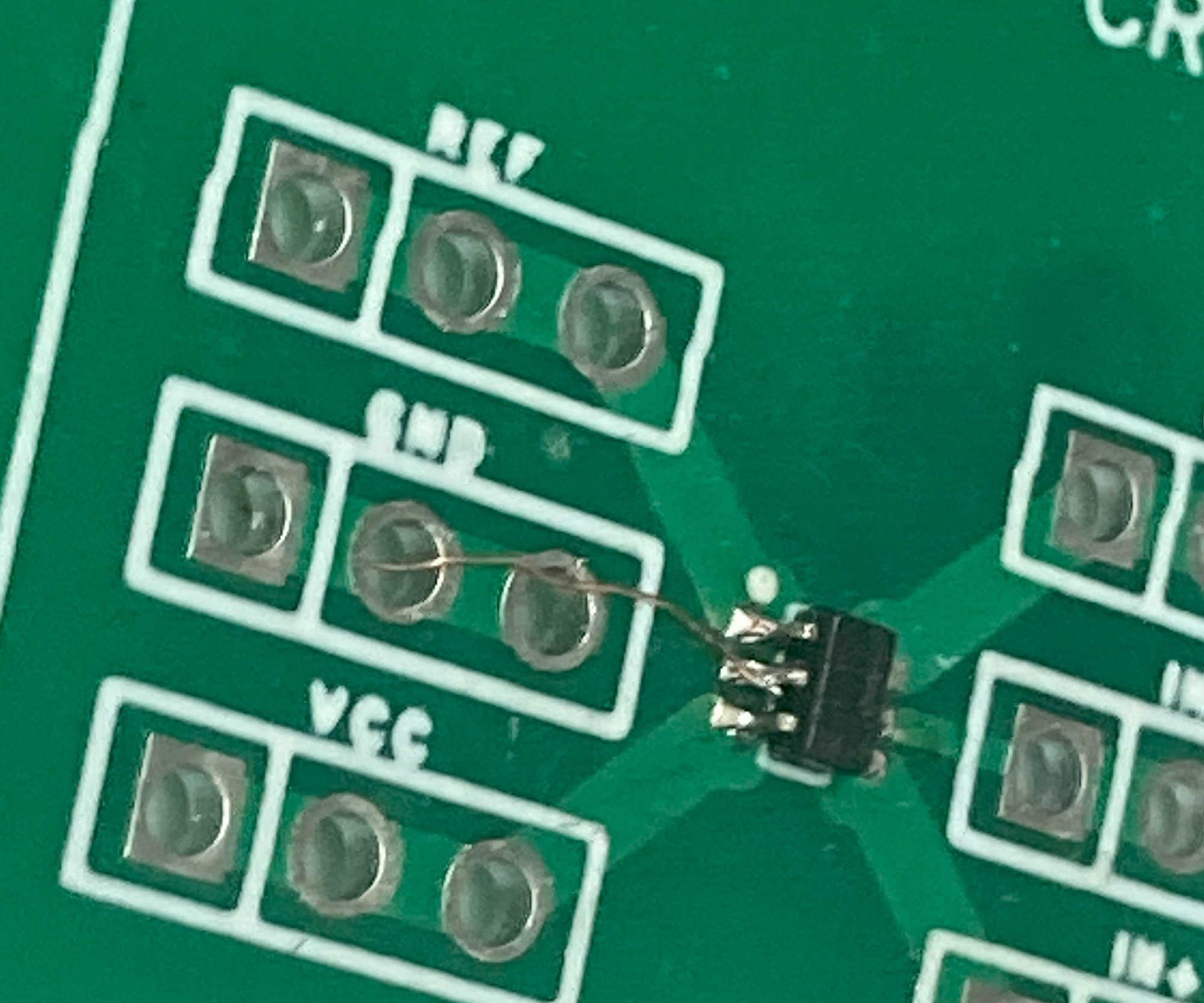

そしてまさかの配線忘れでジャンパを飛ばしました。撚り線をほどいて作った線なのでかなり細いですがこれで動かしてみます。たぶんこのアンプは小さすぎて使いにくので今後使うことはないと思います。

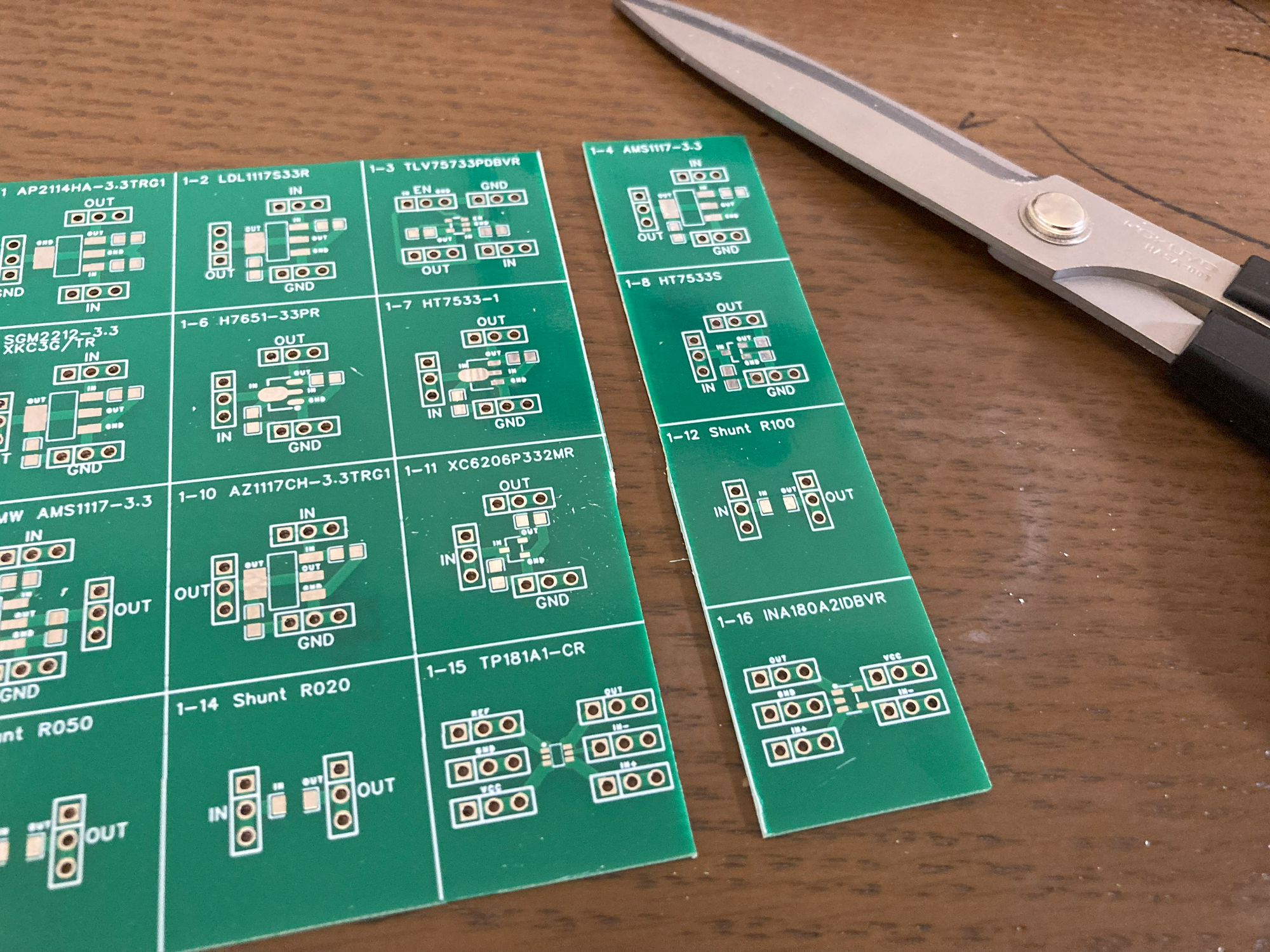

切断

無料オプションでは一番薄い0.8mm基板にしてみたので、はさみで切断してみました。100mmはさすがに一度で切れないのできれいには難しいですが切断可能です。Pカッターとかだったらもう少しきれいになるかな?

とはいえ、切断しないで使う予定です。

反省点

かなりピンヘッダの実装が多かったので大変でした。穴にピンヘッダをすべて差し込んでから、未実装の基板を被せてひっくり返せばよかったのですが、動かないように固定する準備とかしていないと時間がかかると思います。

ピンは2.54ミリピッチで設計すれば上記のような治具で固定したり、ユニバーサル基板なども利用できるので便利そうです。そのためには基板を25mmを4個並べて100mmで設計している基板から、25.4mmを4個並べて101.6mmで設計したほうが良さそうです。

JLCPCBは102mmまで安い価格に対応しているので、2.54ミリピッチが40個並べるのを想定しているみたいですね。

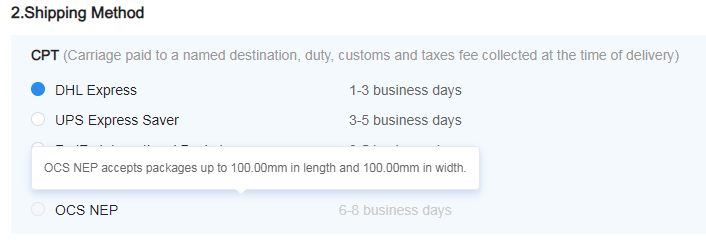

と思ったら、100mm超えると一番安い送料のOCS NEPが利用できませんでした。

部品

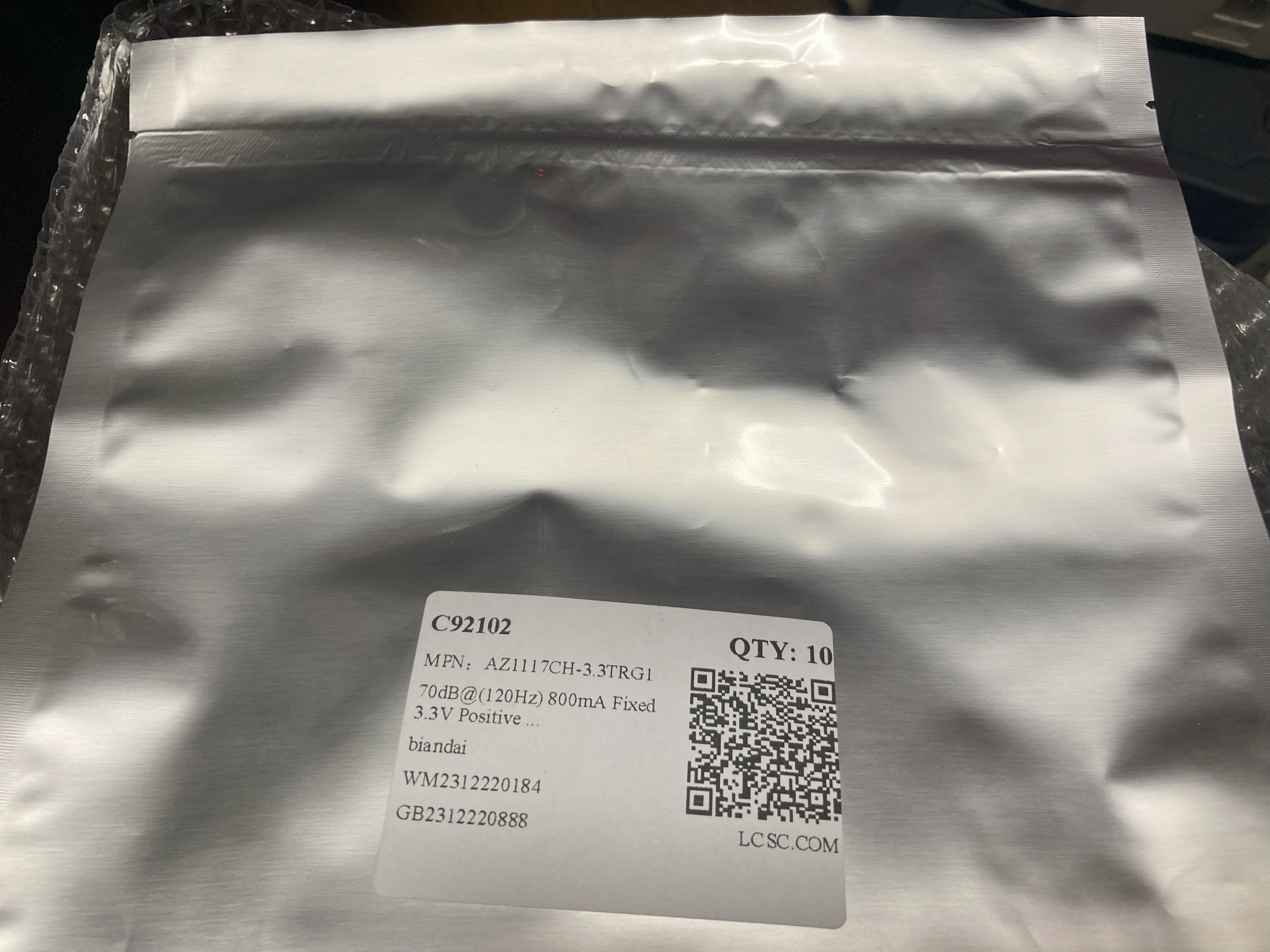

こんな感じでどっさりと届きました。

すこし気になったのが、何個かのりのように大きな袋で届いていました。同じチップLEDの色違いなどでも一色だけ大きかったりしています。

中身をあけてみると普通の袋に乾燥剤と湿度の管理シートが入っていました。

とりあえずはダイソーで購入したスライダー付きの袋に種類ごとに保存することにしました。

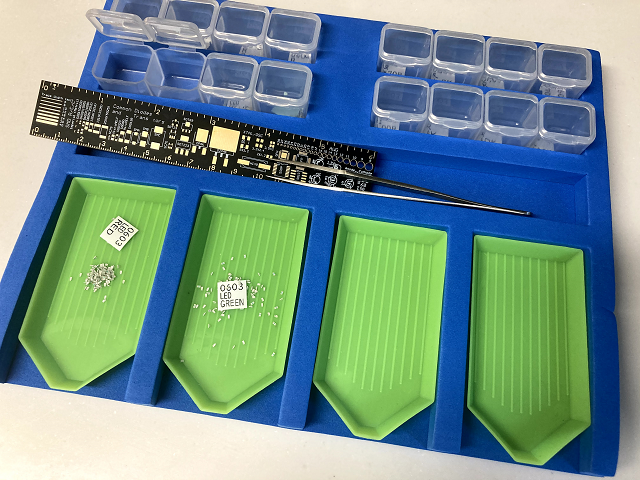

昔は上記のようにきれいに収納しようとしていましたが諦めました。

上記みたいに剥いた状態で保存しておくと実装しやすいんですが、実際の部品がよくわからなくなるので基本はLCSCさんとかの袋のままの保存に切り替えました。あと基板で実装する部品をまとめて袋にいれて置くとかするんですが、そのときにチップ部品って困るんですよね。

まとめ

実装まで考えると小さい部品はあまり使いたくないですね。SOT-23とかも小さすぎてあまり好きではありません。表面実装用のパッドなことが多くて、手実装だと位置調整が面倒だったりします。

次回以降いろいろ実験をしていきたいと思います。できればキャパシタを実装していないので、発振してくれるLDOがあることを願っています。

コメント