概要

前回までにとりあえず必要そうな要素を調べてみましたが、どうも実際に触ってみないと差がわからないので検証基板を作ってみたいと思います。

LDOの選定

3.3V固定でESP32で動きそうなもの

| 製造元 | 型番 | LCSC番号 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Advanced Monolithic Systems | AMS1117-3.3 | C6186 | 定番だけど評判が悪いもの |

| UMW | AMS1117-3.3 | C347222 | 上の製造元違い |

| Diodes Incorporated | AZ1117CH-3.3TRG1 | C92102 | 秋月ESP32ボードで利用 |

| STMicroelectronics | LDL1117S33R | C435835 | 1117系だけど高性能 |

| Diodes Incorporated | AP2114HA-3.3TRG1 | C460314 | 1117系だけど高性能 |

| SGMICRO | SGM2212-3.3XKC3G/TR | C3294699 | 最近のESP32Devkitに採用 |

| Shanghai Siproin Microelectronics | H7651-33PR | C411050 | LCSCで在庫あるのから選択 |

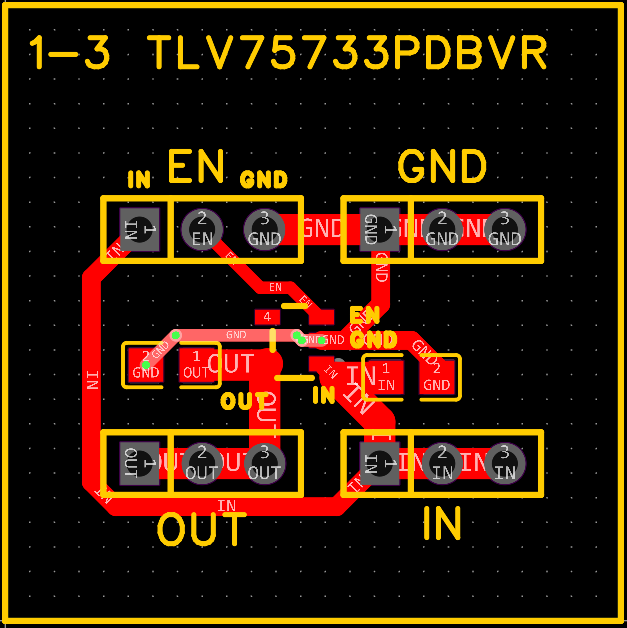

| Texas Instruments | TLV75733PDBVR | C485517 | LCSCで在庫あるのから選択 |

いろいろありますが、基本はAMS1117にしました。いまもよく使われていますが、ドロップアウトが結構大きいのでESP32だと問題がでることが多いです。オリジナルのAdvanced Monolithic SystemsのものとLCSCだとよく見かけるUMWのものを選びました。

あとは秋月のESP32開発ボードで採用されているAZ1117CH。ただこれもドロップアウトが大きいので評判が。。。

あとはドロップアウトが少なそうなのをLCSCで適当に選択したものと、最近のESP32Devkitで利用されているSGM2212を選びました。

本命はSGM2212なのですが、なんとLCSCには在庫がありません。なので別途AliExpressで購入しました。購入したものが本物だといいのですが、、、

その他小型LDO

| 製造元 | 型番 | LCSC番号 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Holtek Semicon | HT7533-1 | C14289 | 100mA、JLCのBASIC Parts |

| UMW | HT7533S | C347215 | 100mA、WCHで利用 |

| UMW | XC6206P332MR | C347376 | 250mA |

ESP32は動かないですが、ちょっとした電源用に3つ選びました。HT7533-1はJLCのBASIC Partsにあったもので、HT7533SはWCHの開発ボードで使われていてUSB PDとかで使えるように35Vまでの入力に対応しています。XC6206P332MRは250mAまでのもう少し電流が流れるタイプになります。

シャント抵抗

| 製造元 | 型番 | LCSC番号 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Milliohm | HoJLR1206-1W-100mR-1% | C2903496 | 1W 100mΩ |

| Milliohm | HoJLR1206-1W-50mR-1% | C2904224 | 1W 50mΩ |

| Milliohm | HoJLR1206-1W-20mR-1% | C2903502 | 1W 20mΩ |

とりあえず1206サイズで適当なものを選びました。基本の0.1Ωとその下の抵抗値としています。

電流センス・アンプ

| 製造元 | 型番 | LCSC番号 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 3PEAK | TP181A1-CR | C2902349 | ゲイン50倍 |

| Texas Instruments | INA180A2IDBVR | C192764 | ゲイン50倍 |

両方ともゲインが固定で50倍のものを選びました。値段はあまり変わらないのですが、TIの方が高性能です。帯域の違いによってどのような変化があるのかを確認してみたいと思います。

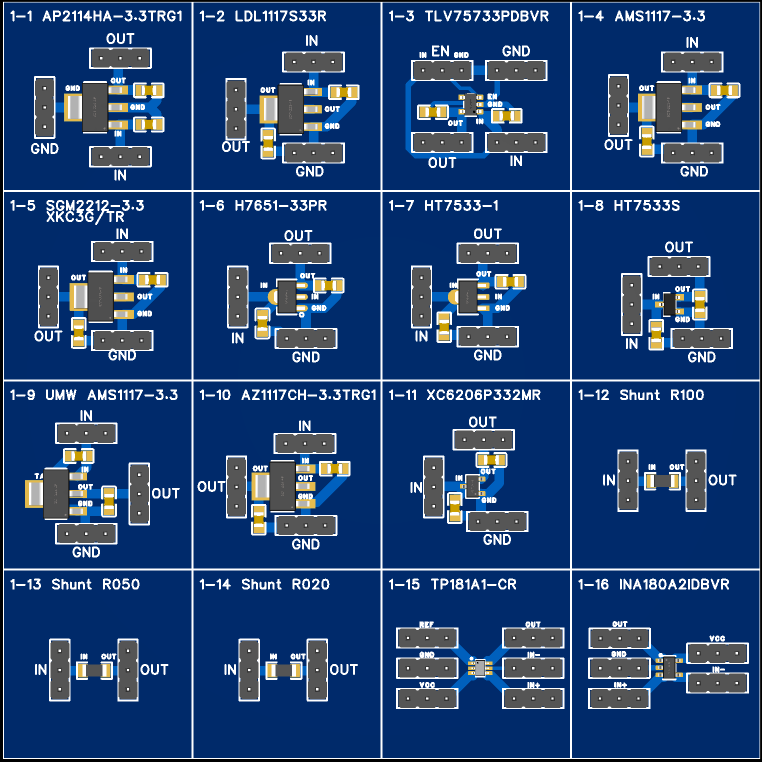

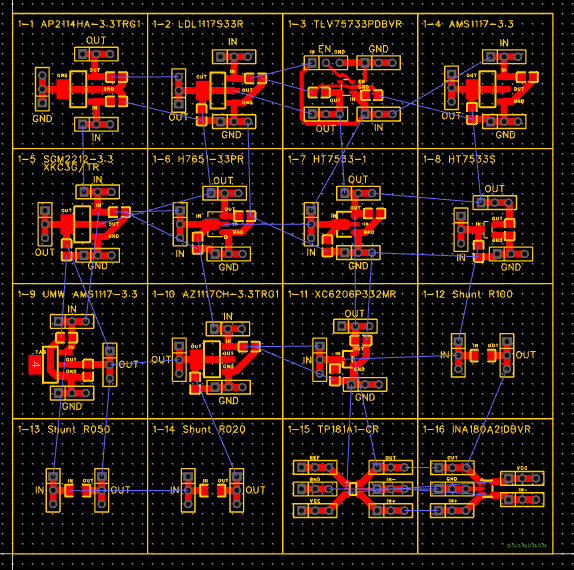

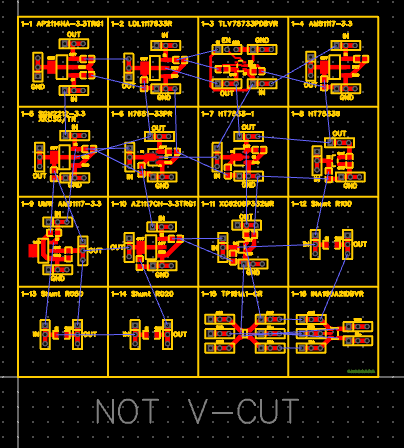

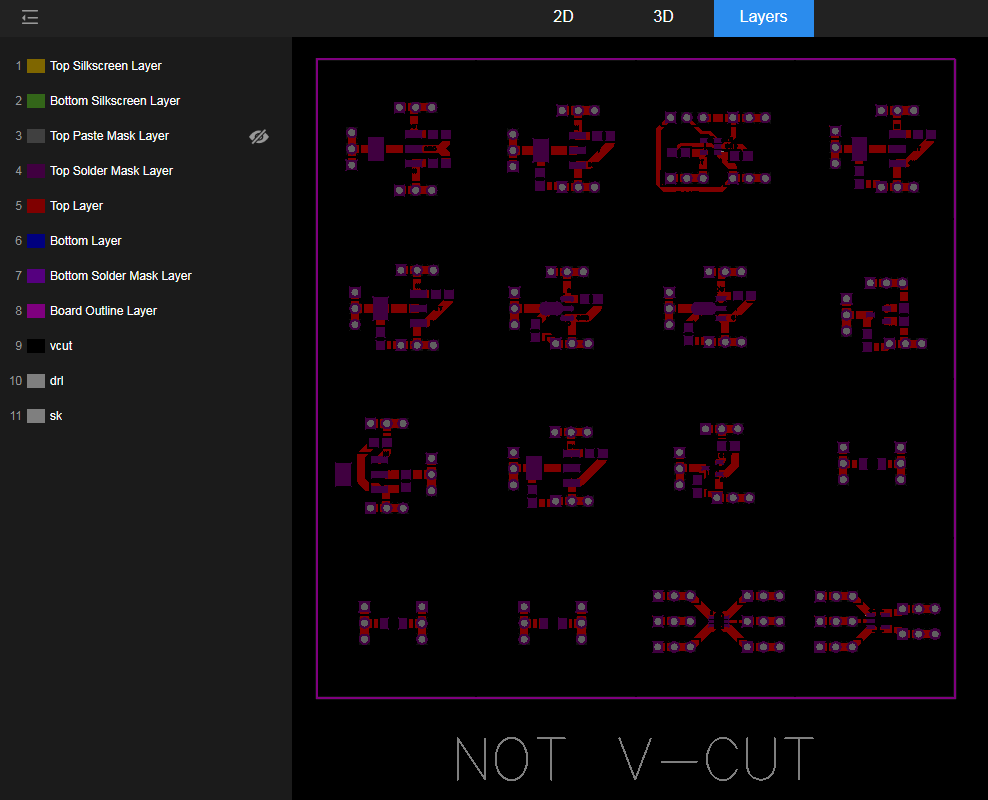

実験基板

こんな基板を作ってみました。100mm x 100mmと3ドルで作れる基板で最大サイズに25mm四方のサブ基板を16個並べています。こちらV-CUTをすると追加料金がかかりますが、シルク印刷だけなので3ドルで注文できるはずです。

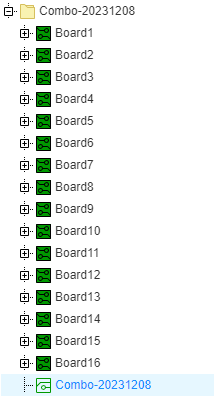

基板は上記のように管理しています。基板を最初に16個作って、個別に設計をしてDRCをできるようにしています。

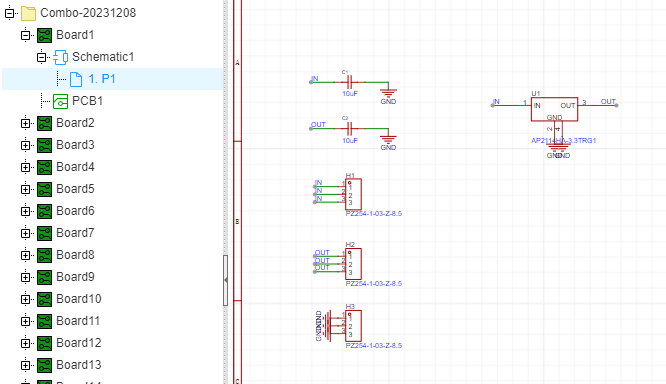

回路図も部品と端子が基本となるのでシンプルです。

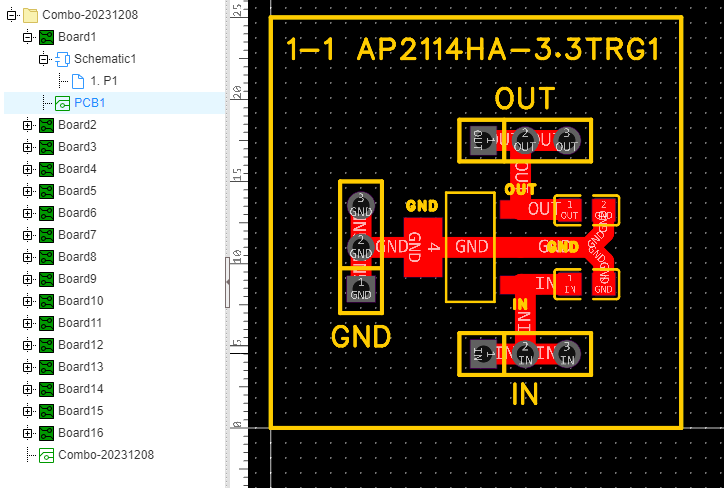

こんな感じで25mm x 25mmの基板を普通にデザインします。単体でDRCできるので最低限のチェックはされています。とはいえ16種類あるので何個かはミスっていそうです。。。

ちなみに配線は50mil(1.27mm)で引いています。1mm幅で1Aぐらいまで流せると言われていますので、極力太くしています。今回ESP32向けは0.8Aぐらいは流れる可能性があるので0.8mm以上は必要なはずです。

ただし、上記の横に配線してあるGNDは通せなかったので0.5mmぐらいになっています。キャパシタとの接続なのでたぶん大丈夫のはず。。。とはいっても、たぶんパスコンへの配線は電源側は多少考慮していますがGND側への経路を考慮していないのでどこかでしっかり勉強しないとダメそうです。

個別の基板ができたら全体選択してからコピーして、注文用のデザインの外側に貼り付けます。そのままだとバラバラになるのでグループ化をしてから並べています。

この注文用の基板はDRCが通りませんので注文時にチェックしないを選択する必要があります。あとはV-CUTかを聞かれて追加料金がかかるといやなのでドキュメントにコメントを置いておきました。

これはドキュメントレイヤーに書いてあります。メジャーとかで縦横の幅を書いているレイヤーと同じ場所になります。

ガーバー出力した場合にもドキュメントレイヤーに出力されていますので、無駄なやりとりがなくなるのを期待しています。

LCSCへの部品注文

私は注文管理はエクセルで取りまとめています。秋月さんのカートだとなくなる可能性があるので、他のファイルで管理したほうが無難です。

LCSCさんにはBOMと呼ばれる部品リストを読み込んでカートに入れることができる機能があります。秋月さんにもDigi-Keyさんにもスイッチサイエンスさんにもあるのでみなさん活用しましょう!

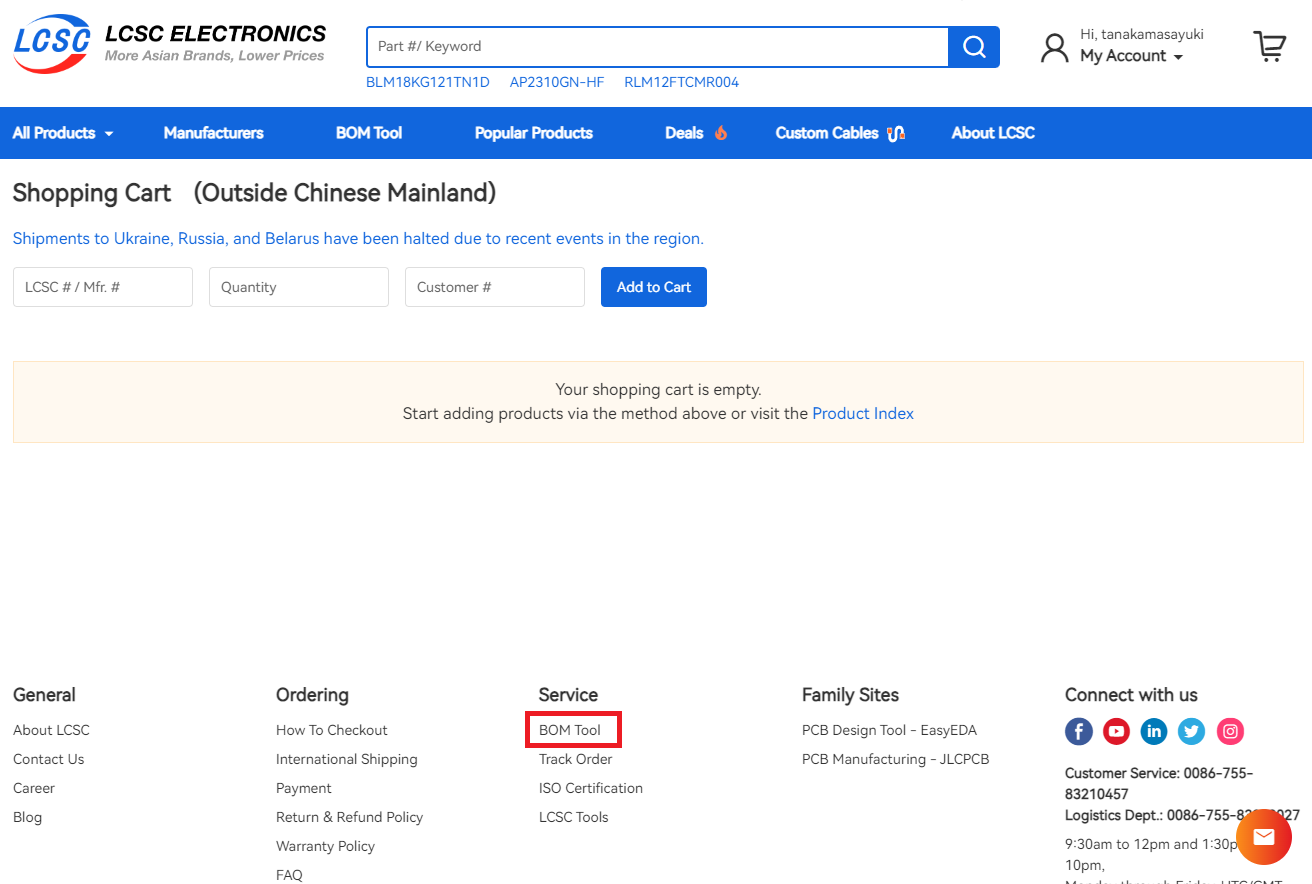

フッターにあるBOM Toolを利用します。他社はカートの目立つ場所にあるのですがLCSCさんはちょっとわかりにくい場所にあります。

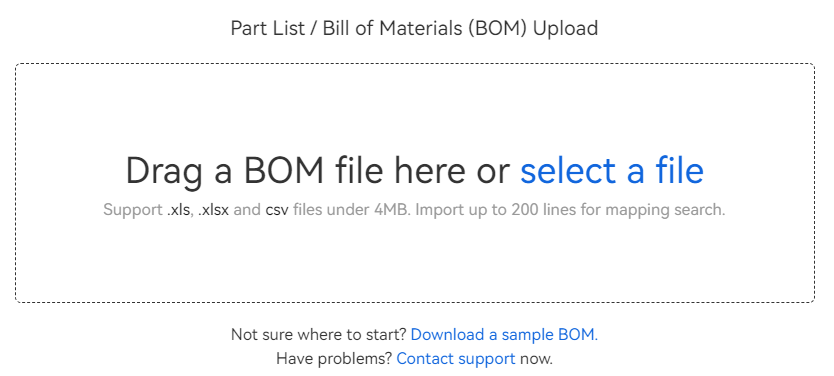

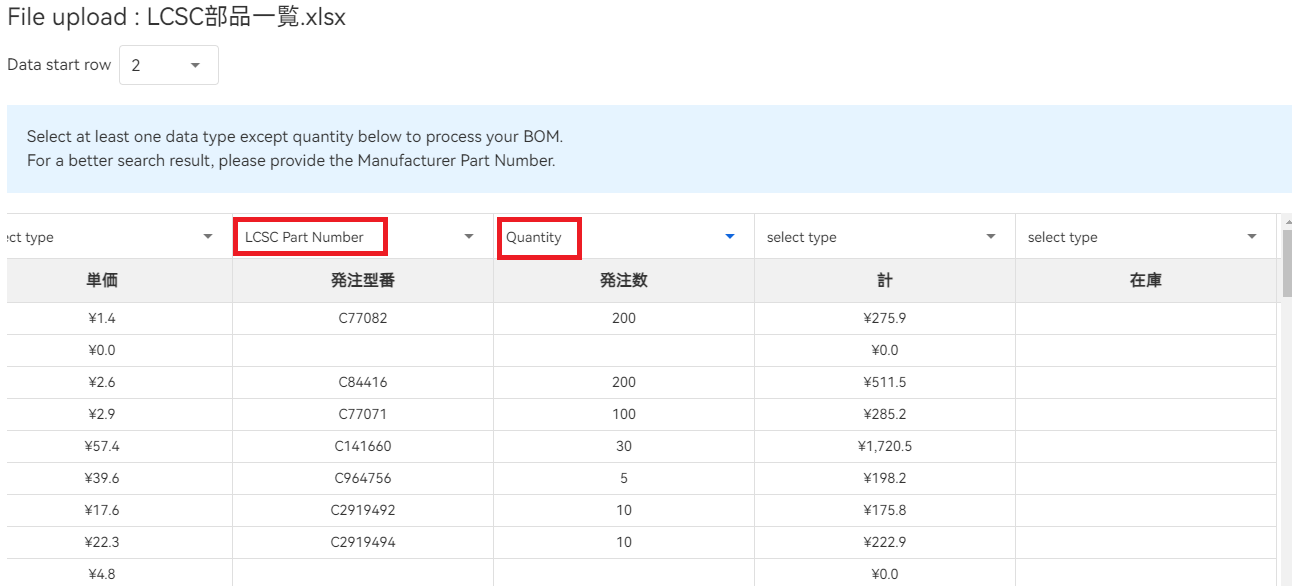

200行までのエクセルかCSVファイルが読み込めるようです。このままさっきのファイルを投げ込みます。

いろいろ項目がありますが、必要なのはLCSCのパーツ番号と個数だけです。エクセルで個数が入っている場合だけパーツ番号がでるIF文を入れてあります。これで一気にカートに追加できました。

支払い方法

JLCはPayPal経由で支払うと0.5ドルの手数料が取られました。LCSCではどの支払い方法でも金額は変わりません。ただし、そのままPalPalで支払った場合には日本円決済になります。

これはPayPalが日本円からドルへの為替手数料を上乗せして請求した金額になります。ドルでそのまま払ってカード会社へ為替手数料を払った方が安い場合も多いので注意してください。

上記で実験していますが、私が利用しているDカードプリペイドだとPayPalでの日本円決済よりクレジットカードでドル決済したほうが若干やすかったです。ただし、PayPalだと購入時に即座に日本円金額が確定しますが、クレジットカードのドル決済の場合は数日立ってから確定しますので会計処理とかが面倒です。そして1%ぐらいしか変わらないので1万円でも100円ぐらいの差となります。

まとめ

部品と実験基板を注文したので、届いたところで実験をしたいと思います。ただ、実験用の機材も実は注文していて、もうすぐ届くのでいろいろ測定のための準備をしていきたいと思います。

コメント

ESP32の基本であるLDOの記事は重要で助かります。

多数のLDOのリストも助かります。

SGM2212 800mAの選択は素晴らしいです。

指摘されています様に多くの基板で使用されている AMS1117-3.3 はドロップアウトが大きく、

私が使用しない理由は AC Rippleが大きい為です。テスターのAC Rangeで測定すると解ります。

これまで多数のESP基板を調べ 基板とLDOの表も作成しています。

大方、海外製のボードは LDOの入手が面倒です。

ES32発売当初は 少し高いですが ADP3338ACZ-3.3 を使用する人が多かったです。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12635/

:

私の結論は秋月電子通商の TPS74033SF5 でした。

理由は 手軽に入手できる秋月が1番、電流容量は足りる。低価格。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-17230/

:

レイアウトの重要性:

設計の6割はレイアウトと聞いています。

これまで多数のESP基板を試してきましたが、それらを参考に自分用の理想のボードを作りました。

実績のあるESP32 minikitのLDOより容量の大きい 秋月で入手しやすい LDO(600mAmax)です。

基板設定で最優先した事は LDOの出力をEP32の3.3V端子直下にする事でした。

Capacitorの配置順番も重要です。

海外の基板等は優れたLDOを使用しながら ESP32 3.3Vから遠い所に配置しています。

遠くのレイアウトによりインダクタンスや他の成分が発生します。

詳しくは以下を参照ください。

macsbug ESP32 S3

https://macsbug.wordpress.com/2023/05/05/macsbug-esp32-s3/

コメントありがとうございます!

安牌のLDOはあるのですが、非常に高くなったので手が出しにくいです

だめだと噂を聞くAMS1117も実際にどれだけだめなのか確認したいなと思っています

TPS74033SF5も良さそうですね!

秋月にはあるのですがLCSCにはないので調査対象外でした

レイアウトは難しくって、実際に基板を作りながらじゃないと学べないというか、重要さがわからなくて、やっとちゃんと勉強しないとだめだなと感じたところです

私の結論は

TorexのXC6220

となりました。

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6220

1000mAという出力ながら、軽負荷になると、低速モードになり、自己消費電力は8uA。電池駆動前提の私にはピッタリでした。

XIAOのESP32-C3に搭載されているLDOがXC6210ですので、その上位スペックであれば、信頼性も高いのかなと。

情報ありがとうございます!

CE端子つきなので出力制御できるのが便利ですね

おそらく在庫が1万ないのと1A時のMAXドロップアウトが655mVなのでリストから落としていますが、ESP32で使う600mAから800mAまでで考えるとかなり性能がいいですね

TECH PUBLICからも同じ型番でLDOがあるのである程度使われていそうですね

電池駆動も試してみたいので消費電力も今度確認してみたいと思います

https://www.ti.com/product/ja-jp/TLV757P/part-details/TLV75733PDBVR

今回のリストで確認したところ、上記のTIのLDOと似た製品っぽいです

LDOはいろいろありすぎて迷います

用途別に何個か選定して、それだけ使えばいいのでしょうが、選定基準からわからない感じです