書籍

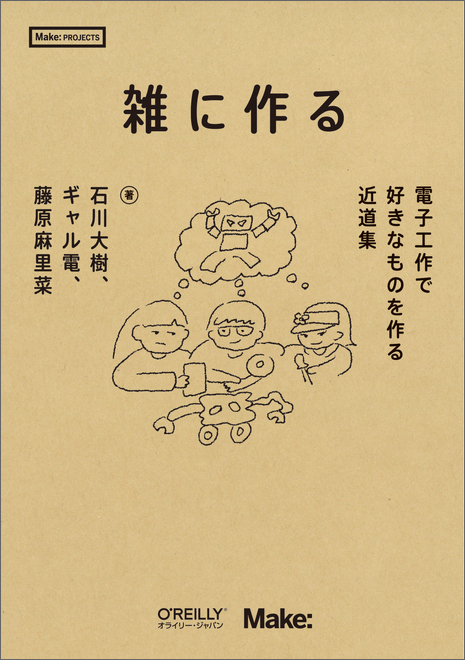

一部で話題になっていた『雑に作る』を読んでみました。

上記のMFTで先行販売したいたのですが、Amazonで予約注文していたので買いませんでした。正確には日曜日の午後にはすでに売り切れていたので買いたくても買えなかったです。

上記が発売元でのページです。電子版が安く販売している。。。ちなみにAmazonからは発売日の前日に届きました。

1章 電子工作はこんなに雑にやっていい

この章ではどうやってものを作っていけばいいのかの心得などを教えてもらえます。アイデアから形への落とし込み方ってなかなか難しいですよね。

学ぶ場合の取っ掛かりとなるキーワードもいっぱいでていますので、気になったキーワードから深掘りもしやすくなっています。

そして、最後に一番重要な雑に作っちゃいけない場所の解説。全体的にだめな場所の解説に力が入っています。あと失敗したときのリカバリ方法などですね。

2章 とりあえず買っておくといい部品たち

こちらはわかりやすいですね。あると便利な部品などを紹介しつつ、どのように使いのかも学びます。他の電子工作の本とは違うところは動きのある部品が多いことです。モーター系や動きを検出するためのセンサーなどですね。

あと、LEDや光センサーなどもギャル電さんがいるのでマストです!

3章 回路や電気についてもう一歩だけ知ろう

ここも従来の電子工作の本とはかなり違っています。従来の本の説明で分かりにくかった人をターゲットとしている雰囲気がありますので、この本でよく分かる人もいるとは思いますが、逆にわかりにくいと思う人もいるはずです。

この章をもっと知りたいなと思ったら、普通の電子工作の本がたくさんあるのでぱらぱらめくってからわかりやすいと思ったものを読んでみるのがおすすめです。

詳しく知りたい場合には上記の本がおすすめですが、この本のターゲットからはかなり外れていると思います。

4章 電子回路以外の工作テクニックもおさえたい

実際の作品を作る上で重要な素材や固定方法です。ここも普通の本ではなかなか触れない、実際に雑に作るためのテクニックが満載です。

5章 どんどん作るためのマインドセット

ここはちょっとマッチョな章です。どんどん作るための仕組みなのですが雑に作るってのは、丁寧に作るの逆ではなく、たくさん作るためには雑に作るって意味だと思いました。そのための方法論です。

著者は3名いますが石川さんと藤原さんはどちらかというと発明系で、ギャル電さんはアーティスト系だと思います。たぶん言語化しないで作品を作るギャル電さんはこの章を担当していませんので、発明系の2名の方法論と感じました。

6章 完成・発表までは勢いで突き進む

発表までの方法論を書いてある本は非常に少ないと思います。ゴールは動いている動画ってのが非常になっとくしました。たとえばピタゴラスイッチだって、何度も何度もチャレンジして成功した映像を使っています。

この辺は実物展示よりは、映像展示が多い人向けですね。あとはギャル電さんの修理する前提の作品作りですね。最初から耐久度とか考えると高くて大きくなりすぎる作品になるので、雑に作ってまずは動かすのは非常に重要だと思いました。

感想

雑に作るのにもテクニックが必要であり、作品を公開していくうえでいろいろなクレームや忠告をたくさん受けるようです。そのような経験からどのように学び、作品を作っていくのかの方法論をわかりやすく説明してくれています。

ただし、、、非常に分量が多くなっているので多少消化不良なところはあります。なので気になったキーワードがあれば、あとで別の本で深掘りするような使い方がよいと思います。

あと、、、Amazonの著者ページは重要なのですが石川さんしかなくって、ギャル電さんと藤原さんがなかったのが気になります。新刊とかのフォローもできる機能のあるのですが、SEO的にかなり有利です。私は同姓同名がたくさんいるので差別化のためにひらがなで活動していますが、Amazon著者セントラルのページ作ったら本名でもかなり上位に来ました。

コメント