概要

USBが複雑なので少し勉強をしてみました。なんとなく資料が読めるようになったのですが、まだまだ不明瞭なところが残っています。

参考

このページにきれいにまとまっています。とはいえ、もう少し自分なりに整理してみたいと思います。

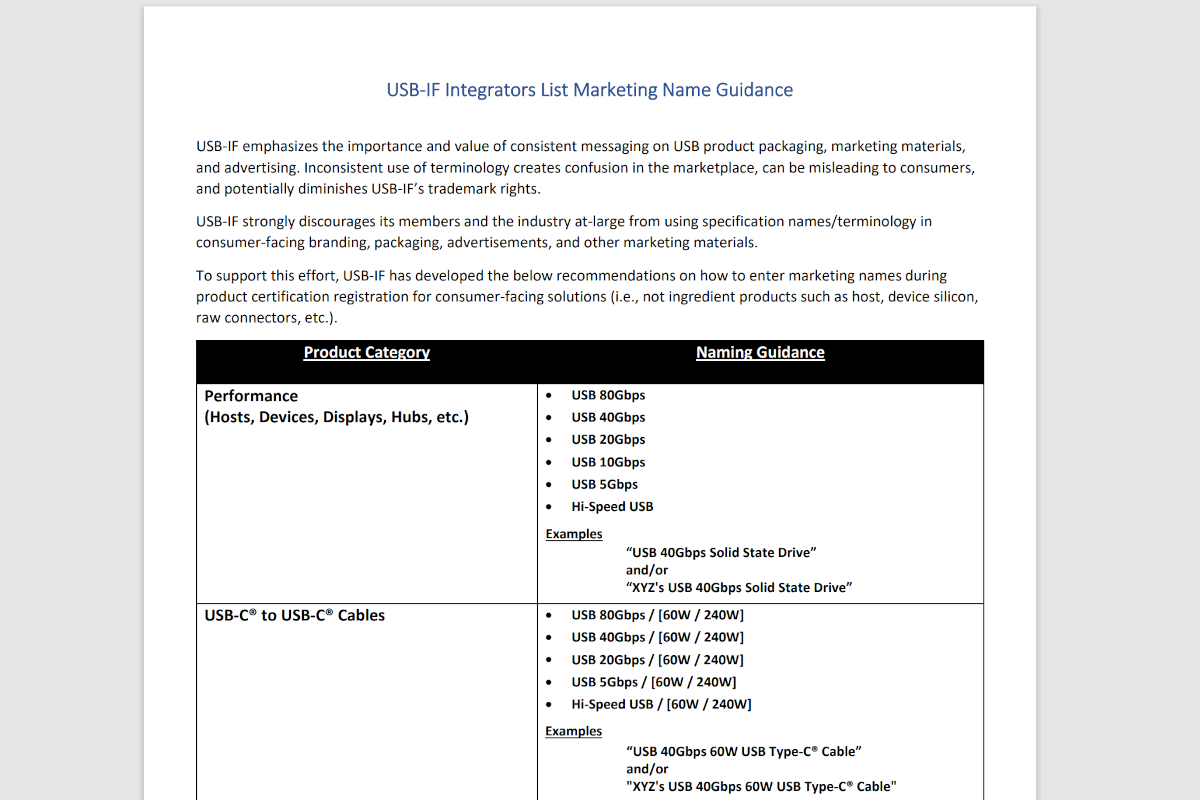

https://usb.org/sites/default/files/USB-IF%20Integrators%20List%20Marketing%20Name%20Guidance_January%202023.pdfまた、USBの規格を管理しているUSB-IFが公開している上記の「USB-IF Integrators List Marketing Name Guidance」の名称を採用しています。ここ数年で名称がころころ変わっているのと、現在の名称がどれなのかがわかりにくいので非常に情報が交錯している原因だと思います。

ちなみに資料が更新された場合には、別の資料として新規公開されるので定期的に検索して更新されていないかを確認する必要があります。。。

速度(Performance)

- Hi-Speed USB

- USB 5Gbps

- USB 10Gbps

- USB 20Gbps

- USB 40Gbps

- USB 80Gbps

ガイドラインでは上記の区分があります。まずHi-SpeedがあるのでHiじゃない速度もあるんじゃないかと思いますよね。あるんです。。。

| ざっくり規格名 | マーケティング名 | ざっくり速度名 | 転送速度 |

|---|---|---|---|

| USB2 | (Basic-Speed USB) | Low Speed | 1.5Mbps |

| USB2 | (Basic-Speed USB) | Full Speed | 12Mbps |

| USB2 | Hi-Speed USB | Hi Speed | 480Mbps |

| USB3 | USB 5Gbps | Super Speed | 5Gbps |

| USB3 | USB 10Gbps | 10Gbps | |

| USB3 or USB4 | USB 20Gbps | 20Gbps | |

| USB4 | USB 40Gbps | 40Gbps | |

| USB4 | USB 80Gbps | 80Gbps |

ざっくり規格名は厳密な規格名とは違います。概ね480Mbps以下がUSB2.0で、その中に1.0と1.1が含まれています。USB3系から名称が混沌としていて非常に難しいです。とくに20GbpsはUSB3とUSB4が混在しています。厳密にはUSB 2.0とUSB 3.2 Gen 1みたいにUSBの後ろにスペースが入りますが、USB4®は入らなくなりました。この®は登録商標をしめしていて、スペース入りだと取れなかったのかな?

マーケティング名はPDFに書いてあったガイドラインでの名称です。

https://www.usb.org/sites/default/files/usb-if_original_logo_usage_guidelines_final_20230818.pdfUSB2ではHi-Speedしかないのですが、上記のロゴデザインの方ではBasic-Speed USBと表記されていました。

USBの登場からUSB3までは上記のサイトがまとまっていました。2018年の記事ですね。このあとも名称などがころころ変わっているので冒頭紹介した「その文章、本当にUSB4 Gen 3×2やUSB PD EPRと書く必要ありますか?」に繋がっていきます。

ざっくり速度名はよく使う速度の名前です。特にUSB関係のプログラムとかだとLSと記載されていたら1.5MbpsのLow Speedみたいな感じで使っています。10G以上の名称もあるのですがSuperSpeedPlusとか、SuperSpeed USB 10Gbpsとかいろいろな呼び方がありますが、実際のところ速度だけ書いたほうがわかりやすいです。

転送速度はわかりやすいです。5Gbps以上は速度をそのまま書くことが多いですが、それ以下の場合にはLS(1.5Mbps)、FS(12Mbps)、HS(480Mbps)、SS(5Gbps)と速度名で呼ばれることが多いです。Full(1.5Mbps)とHi(12Mbps)だとHiの方が早いのでわかりにくいですね。

ケーブルの種類(速度編)

Hi-Speed USB(1.5M/12M/480Mbps)

普通のUSB2.0のケーブルです。基本は電源、GND、D-、D+の4本で構成されています。Type-Cの場合にはもう少しCCなどの制御用の信号がありますが、両端ともType-Cでない場合には4本のみとなります。両端Type-CでもUSB2.0と書いてある場合には低速の通信までになります。

ダイソーなどで手にはいるケーブルはまだUSB2.0までで、これ以上高速なケーブルは結構高いです。

USB 5Gbps

USB 3.0、USB 3.1 Gen1、USB 3.2 Gen1と呼ばれるケーブルです。実際のところ10Gbpsのケーブルと値段があまり変わらないので5Gbpsは使う必要がないと思いますが、長さが1mを超えるものは5Gbpsのケーブルとなります。

USB 10Gbps

Gen 2と書いてあったら10Gbps対応のケーブルです。特徴として高速通信ができるようになった代償として硬いです。ケーブルによるとは思うのですが、しっかりした作りになります。

ちなみにType-C以外のコネクタで利用できるのはここまでです。そして両端Type-Cの場合にはマーケティングガイドだとこの10Gbpsのケーブルは存在しません。しかし現実には販売していますがそれはUSB 10Gbpsではないのです。。。

USB 20Gbps

こちらがGen2x2で20Gbpsのケーブルになります。お高くなりました。

USB Type-Cはコネクタの上下がなくなって、どっち向きにさしても利用できるのですが実際には向きの判定を行っています。10Gbpsはざっくりいうと片側だけ使って通信をしていました。20Gbpsは反対側も利用して2倍の通信を流しています。

つまり、、、ケーブルは同じものなので両端Type-Cの場合には10Gbpsケーブルは存在せずに、20Gbpsケーブルとなります。ただし、Gen2x2が普及する前に販売されたケーブルは10Gbps対応と表記されているのだと思います。

USB 40Gbps

USB4対応で40Gbpsのケーブルです。たしか80cm以下だったはずですがこれは1mですね。。。

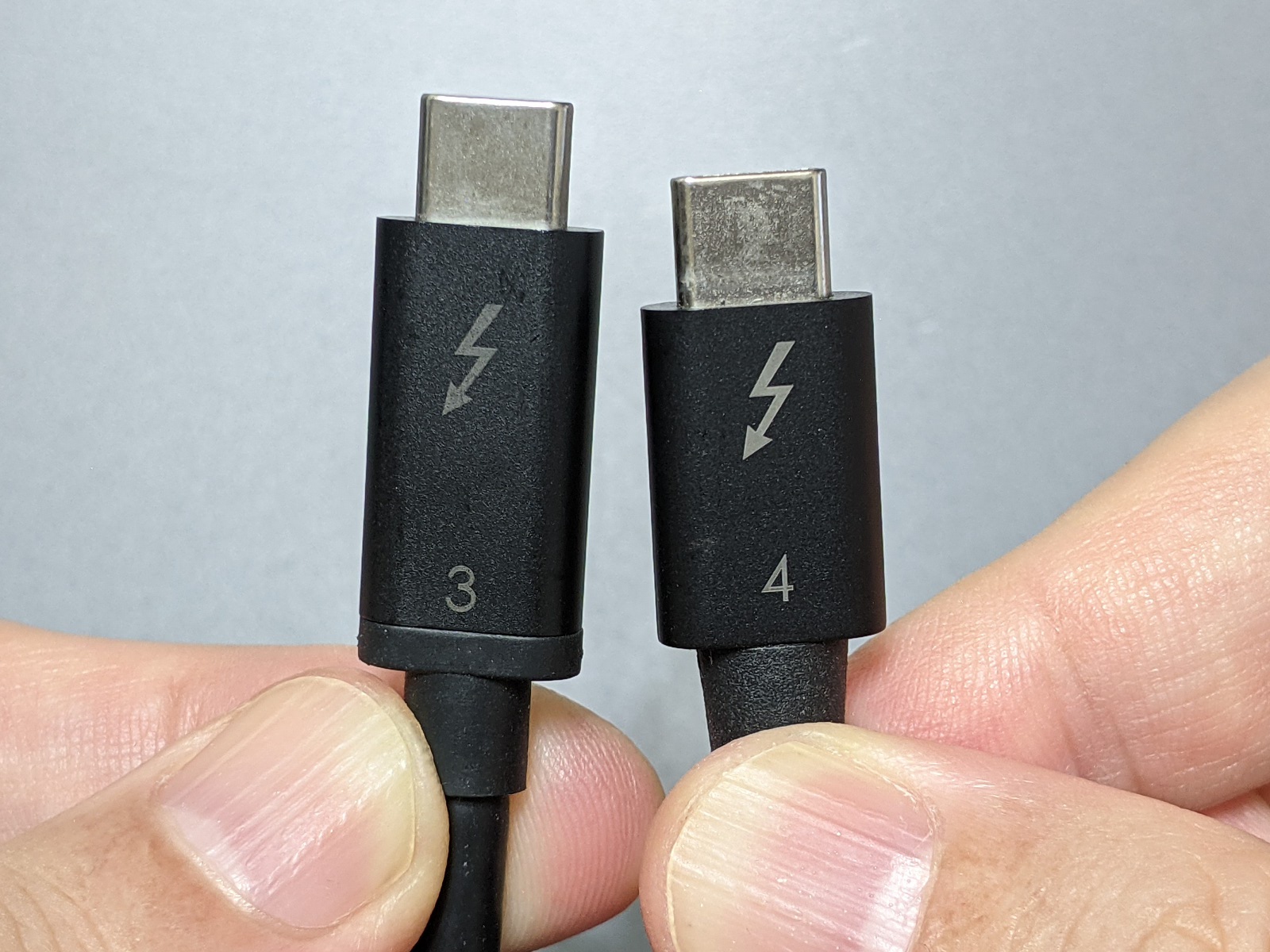

Thunderbolt 3と新しいキーワードが出てきました。ThunderboltとUSBの関係はまたまた非常にわかりにくいです。Thunderbolt 3は厳密にはUSB 3.2 Gen2と対応するケーブルなのでUSB 20Gbpsケーブルかもしれませんが、Thunderbolt 3同士であれば40Gbpsで通信可能です。上にあるUSB 40GbpsケーブルはThunderbolt 3互換なので、長さとかの規定でThunderbolt 4ではないものだと思います。

上記にまとまっていましたがThunderbolt 3はUSB 3.2 Gen2に近くて、Thunderbolt 4はUSB4を拡張している規格だと思っておけばそんなに間違っていないと思います。

USB 80Gbps

たぶん残念ながら対応ケーブルはまだ発売されていません。

ただし、安心してください。上記によると既存の40Gbpsケーブルでも80Gbpsを利用できる場合があるようです。

ちなみにUSB Type-CケーブルってのはUSB2の場合にはUSB3以降で使う端子に結線がないのですが、USB 5Gbps以降のケーブルはすべてフル結線となります。しかしながら両端Type-CのUSB 5Gbps以上のケーブルにはすべてeMarkerが内蔵されており、その情報をもとにThunderboltやUSB4に対応をしているかを判定しています。

40Gbps以上で通信をするのは確実に対応をしたケーブルでないと動作しません。なので両端Type-Cの場合には20Gbpsまでのケーブルと、40Gbps以上のケーブルの2区分で長さやシールドなどにより実際の通信できる速度が変わるみたいな動作かもしれません。

ケーブルの種類(給電編)

ケーブルにより転送速度も変わるのですが、充電できる電圧と電流も変わってきます。

2.4A

USB-IFには定義されていないケーブルですが、ダイソーなどで入手できるケーブルにはこの規格が多いです。モバイルバッテリーなどが2.4Aまで対応しているケースが多く、それに対応したケーブルをあらわしていると思います。

上記のUSBケーブルチェッカー2でケーブルの抵抗値を測定できるのですが、安いケーブルは抵抗値が高いので給電ロスが大きく2.4Aも流せません。ある程度の品質があるって意味で2.4A以上のケーブルを使うのがよいと思います。

3A(20V以下) 60W

最近のType-Cケーブルはダイソーでも3Aのことが多いです。たまに2.4AのType-Cケーブルもありますが、古いものなのでおすすめしません。

USB-IFの規格では通常のケーブルは3A以上は流してはいけなくなりました。電圧も通常は5Vですが、20Vまで流すことができます。つまり20V/3Aで60Wが通常ケーブルの上限となります。

5A(20V以下) 100W

5Aに対応したケーブルです。eMarkerを内蔵しているケーブルであり、5Aに対応している場合のみに3Aを超えて流すことができます。こちらも電圧は20Vまでなので5Aで100Wとなります。

5A(48V以下) 240W

最近のノートパソコンなどは100Wを超える電源が必要になる場合があり、これまでの100Wでは足りなくなってきたので240Wまで拡張したケーブルです。

電流は5Aのままで、電圧を48Vまで引き上げました。ただしまだ実際に240Wを流せる電源などは発売されていません。

給電規格

ケーブルはいろいろありましたが、実際に電圧と電流を制御する方法があります。

USB BC1.2(5V/0.5A〜1.5A)とQuick Charge(3.6〜20V/3A)

上記にまとまっています。基本は5Vの0.5Aまでしか使えないはずだったUSBを1.5Aや3Aまで使えるようにした規格です。

USB PD

USBケーブルでの給電は主にこのUSB PDを使ったものになります。Type-Cの規格としてUSB PD以外の給電規格に対応しちゃだめってのがあります。

しかしながら上記のようなUSB PDと書いてある充電器でもたぶんQCには対応しています。

上記のブログが非常に詳しいですが、実際のところ複数に対応していてトラブルがない状況であれば便利なので黙認されている事が多いです。

規定されているPDO電圧

USB PDはPower Data Objectと呼ばれる情報により電圧と電流をコントロールしています。

- 5V 9V 15V 20V 28V 36V 48V

上記の電圧は標準的に定義されており、アダプタのワット数に応じて最低限サポートしないといけない電流も決まっています。

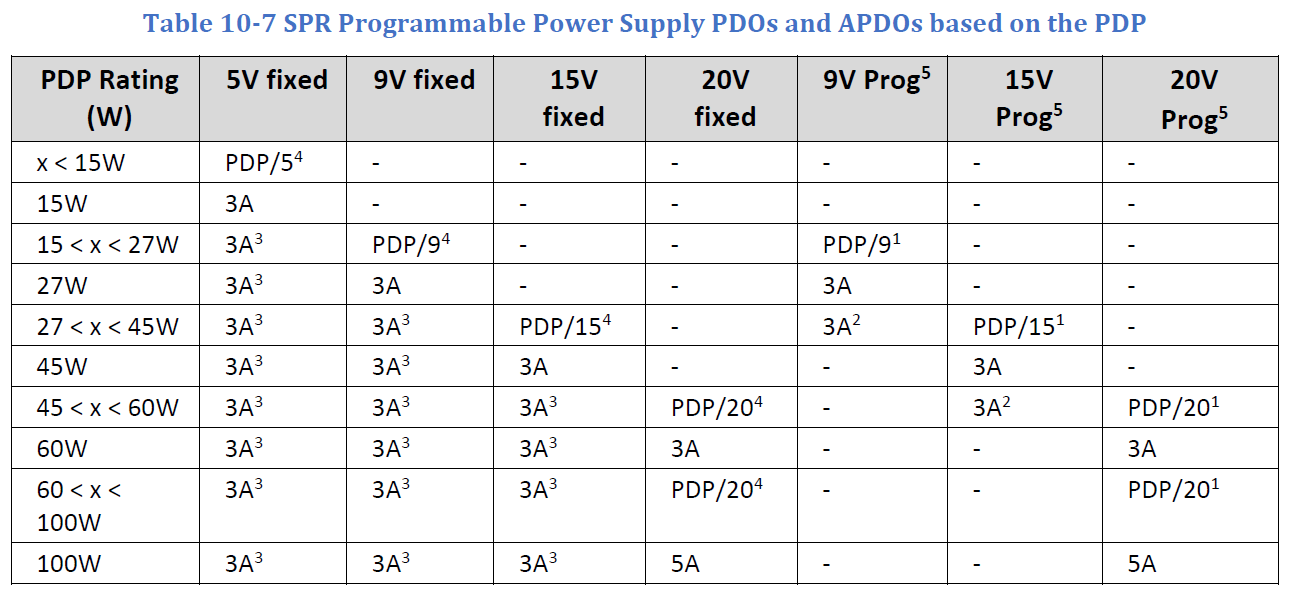

上記からダウンロードできる仕様書の中にある「USB_PD_R3_1 V1.8 2023-04.pdf」によると。

上記の表があります。20V以下の場合のみまとめた表で、100Wのアダプタの場合には一番下で5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5Aをサポートする必要があります。fixedが固定電圧で通常はここのみなのですが、PPSと呼ばれる可変電圧のオプション規格もあり、それをサポートする場合にはProgの欄になります。PPSは別項目で説明予定です。

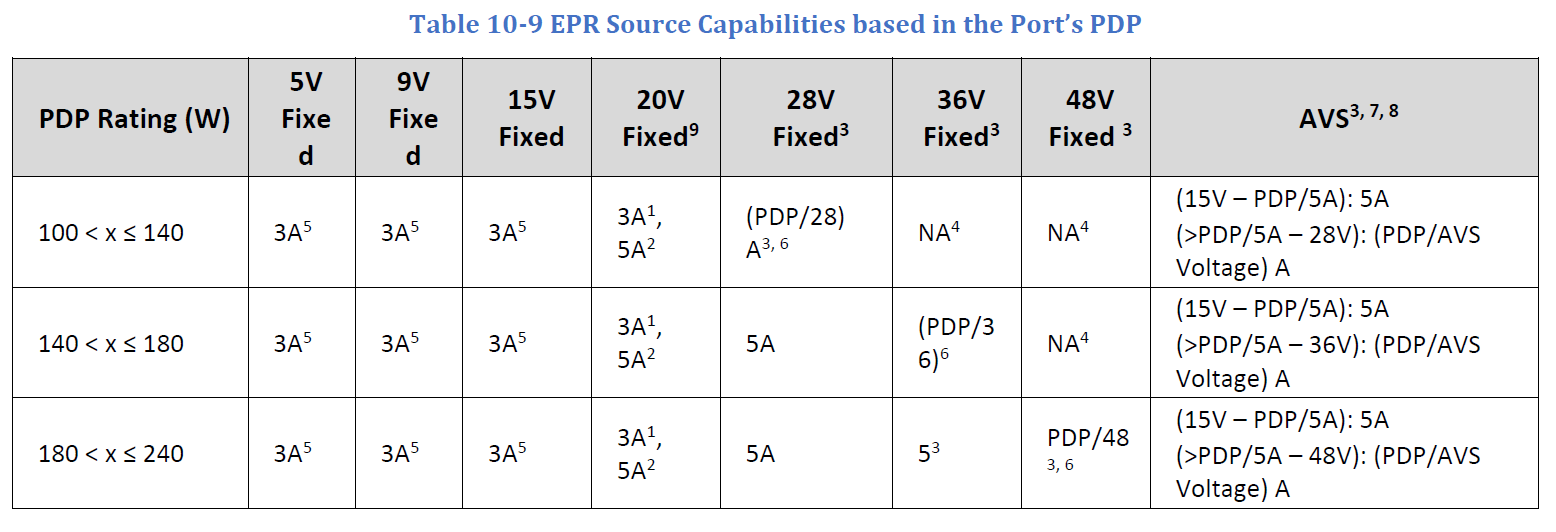

100W以上をサポートする場合です。Extended Power RangeでEPRと呼びます。20Vのところに3Aが出てきました。これはケーブルが3Aまでの場合があるので、ケーブルをみて上限を決めろということでした。それって表10-7でも同じことですよね、、、

もう一度この製品を見てみると150Wです。なので28Vの5Aに対応しているのかなと思うと違います。これは100Wまでの端子を複数搭載しているので、個別端子は100Wまでなのです。

こちらは300Wですが、一番上のポートが単独で140W(28V/5A)です。現状36Vと48Vに対応している電源はまだないと思います。

ちなみにLenovoの大型ノートパソコンなどではUSB PDに対応していますが、別途ACアダプタも付属しています。20Vで8.5Aにて170WとUSB PDの5A上限以上を流しています。USB Type-Cコネクタ的に5Aぐらいが上限なのでそれ以上使う用途ではまだまだDCジャックでのACアダプタが利用されそうです。

規定されていないオプションPDO電圧

最低限サポートしなければいけない電圧は規定されていますが、それ以外の電圧もサポートすることができます。

5.1V/5A

Raspberry Pi 5用の電源が5.1V/5Aと特殊なPDOに対応しています。USB PDではeMarkerを搭載している5A対応ケーブルであれば3Aを超えて供給することができるのですが、20V以上を除いて5A出力に対応しているものはほぼありません。

一部のPPSでのみ5V/5A出力できるものがありましたが、Raspberry Piはこれまでも若干高めの電圧を使って、電圧降下した際のエラーを減らす設計になっています。あまり好ましい設計ではないと思うのですが、今回も5.1Vという微妙な電圧に対応しています。

ちなみにスペック上5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aとなっており、規定からみると標準的な5V/3Aをサポートしていない違反品に見えます。ただし内部的には5V/3Aに対応しており、アダプタ上の表記がされていないだけのようでした。ただ、それもどうかとは思います。。。

7V/3A

上記の携帯電話用の充電器は7Vをサポートしていました。非常に特殊な電圧だと思います。

上記の機種などは7Vに対応していたみたいです。

12V/3A

12Vは当初は規定されていましたが、整理されてなくなった電圧です。少し古いものはサポートしていないことが多いですが、最近の電源は12Vも利用できることが多いです。

12Vまではモバイルバッテリーなどでも対応しているものがあります。

上記のようなトリガーケーブルを利用することでモバイルバッテリーからDCジャックに12V出力が可能になります。

PPS/AVS

電圧を可変できる規格になります。スマートフォンなどで高速充電するときに必要な電圧を要求するなどの用途で使われています。

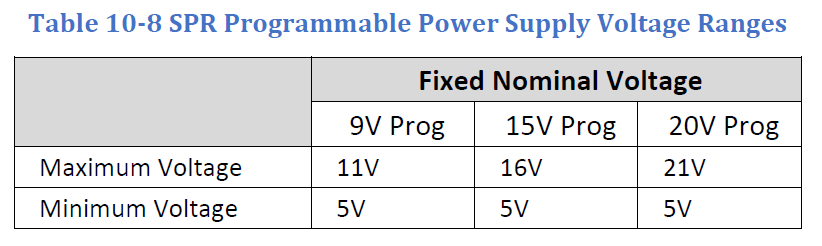

規定はこんな感じで、5V以上からサポートする電圧+ちょっと上まで出せる必要があります。概ね3.3Vから21Vぐらいの範囲で対応可能な電圧を出している物が多いです。

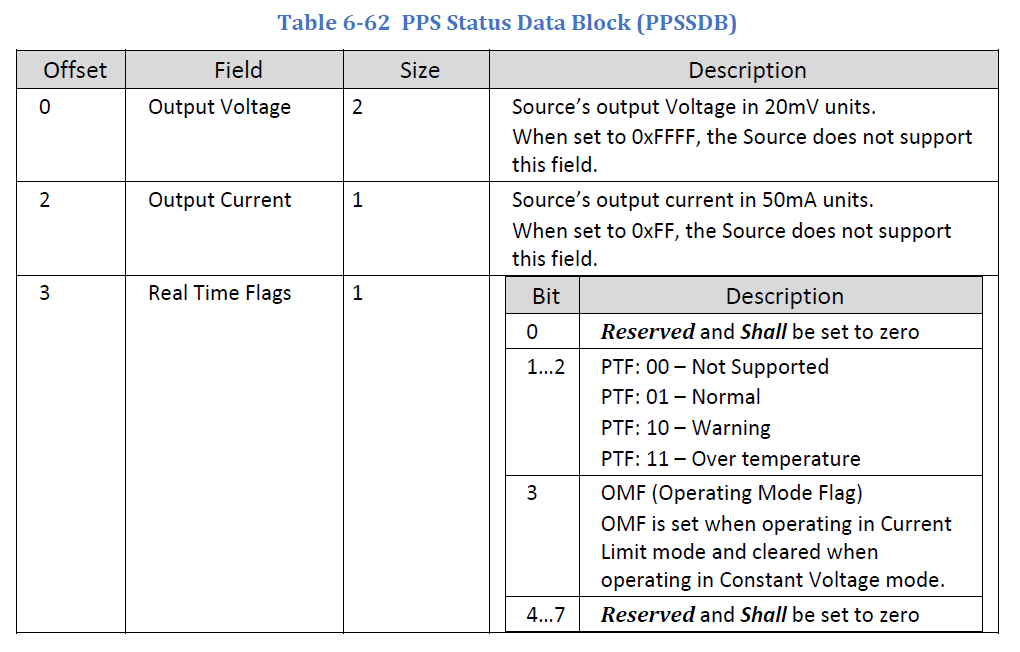

電圧は20mV単位、電流は50mA単位で指定できます。

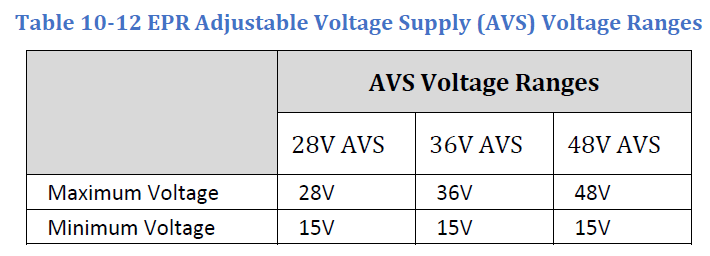

ちなみに20Vを超えた場合にはEPR Adjustable Voltage Supply (AVS)でPPSではなくEPR AVSという名前がついています。AVSの場合には電圧は100mV単位で、電流制限はついていないので注意してください。

まとめ

とりあえず気になっているところだけ調べてみました。ThunderboltとかQCとかPDまわりをもう少し深掘りしたいのですが、仕事で使うことがなければまあこれぐらい知っていれば大丈夫でしょう。

コメント

海外のスマホだと、独自実装で240W給電を実現している例はありますね。

https://dime.jp/genre/1340575/

中身的にはPPSで大電流流しているようですね

仕組み的には拡張できるところで対応しているのかな?