概要

M5Stackを利用したコミュニケーションロボットのスタックチャンをプラダンボールを利用して作ってみました。本当は3Dプリンターが必要でしたが、ちょっと敷居が高いと思ったので気軽に作れるプラスチックダンボール工作でチャレンジしました。

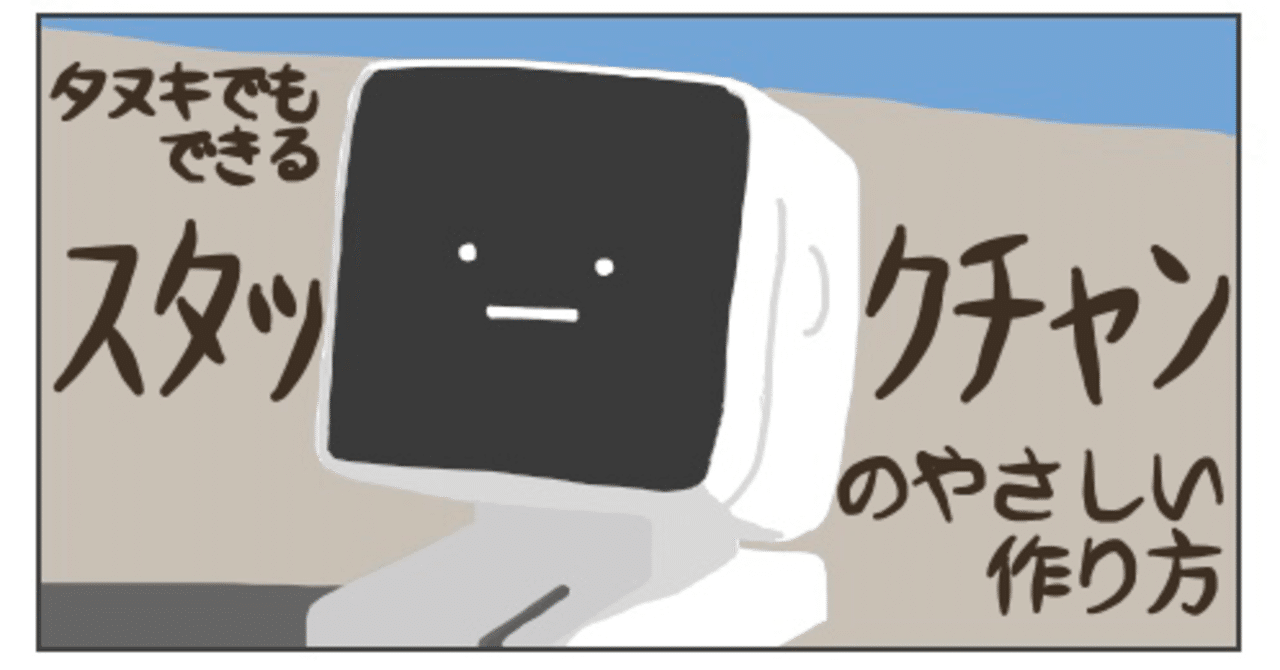

スタックチャンとは?

上記のページがわかりやすいですが、スーパーカワイイロボットになります。特徴としてはサーボモータを利用して動くところと、中身のプログラムも自分でカスタマイズ可能になっています。

完成物

こんな感じのプラダンボールスタックチャンが出来上がりました。

作り方

スタックチャンの設計図は公開されており、自分で3Dプリントして作ることが基本となっています。しかしながら、キットとして販売をしているものもあります。

いろいろな作り方や種類があり、自由に楽しむことができるのが特徴です。

自作

公式方式

本体は3Dプリンタで、専用基板を作成して組み立てる必要があります。実際のところかなり敷居が高く、なかなか難しいです。

小型基板利用

スタックチャン専用の小型基板が最近販売開始されました。こちらを使うことでGroveケーブルと利用してサーボと接続することが可能です。

直結

今回のプラダンボールスタックチャンはジャンパワイヤで直結しています。回路が無いので非常にシンプルですがその分電源に接続した状態でないと利用することができません。

キット

公式キット(アールティ版)

スタックチャンの生みの親であるししかわ/Shinya Ishikawaが過去イベントなどで販売したことがありますが、現在は販売していません。

公式キットは準備中で、今後販売が予定されています。

タカオさん版

上記で販売していますが、生産がおいつていないため在庫切れが多いです。自作で紹介した小型基板が利用されています。

グライドパス版

ドローンなどで有名なホビーショップが販売するキットになります。サーボまで含めたキットになります。専用スタックチャン用基板が利用されています。

プラダンボールスタックちゃんとは?

どれを作っていいのかがわからない人向けの、入門用の簡易版スタックチャンになります。利用する部材を最低限に抑え、シンプルな構成にしたものです。

いろいろ割り切っているところがありますので、プラダンボールスタックチャンで構造を理解して、よりちゃんとしたスタックチャンが欲しい場合にはキットや3Dプリンタの購入をおすすめします。

費用的にも最小に押さえており、タカオさん版キットにアップグレードする場合でも無駄になる費用は1,000円以下になると思います。

材料

最初のCore2とサーボが高い部品になりますが、タカオさん版キットに使い回すことが可能です。それ以外の部品は基本的には百円ショップで入手可能です。

(必須)パソコン

スタックチャンの設定をするのに必要です。Windowsが情報が多くて楽ですが、MacかLinuxでも構いません。

(必須)M5Stack Core2

スタックチャンの本体になります。こちらはいろいろな種類がありますがプラダンボールスタックちゃんでは一番ベーシックな白いCore2と呼ばれるものを利用します。

¥6,875+送料と非常に高いです。そしてAmazonとかだと高い価格で転売されているので気をつけてください。スイッチサイエンスさんか秋月電子さんあがりがおすすめです。

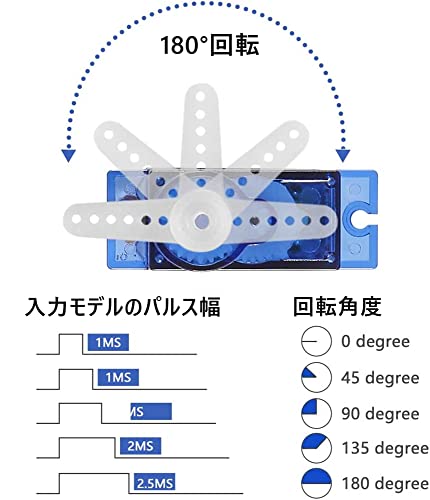

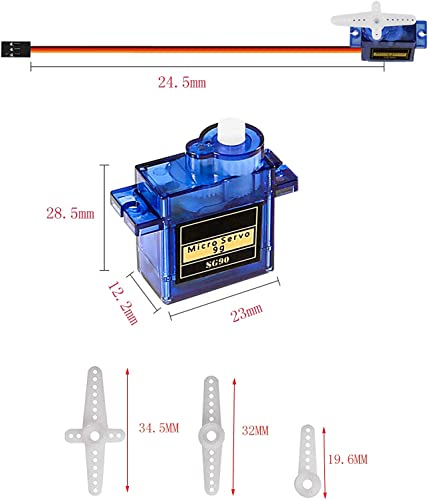

(必須)180度サーボ+ジャンパワイヤ

私がためしに購入したのはこちらです。これ以外のセットでも構いません。

スイッチサイエンスでCore2と同時に買う場合には「M5Stackの180°ServoKit」「FEETECH FS90MG」「FEETECH FS90」「SG90」あたりがおすすめです。

ジャンパワイヤはオスオスが必要なのです「普通のジャンパワイヤ(オス~オス)」あたりになるのですが、ちょっと割高な気がします。

単品で買うのであれば上記のようなものが安くて使いやすいです。

(必須)プラダンボール

100円ショップやホームセンター、東急ハンズ、ヨドバシカメラなどで購入が可能です。使うサイズは非常に小さいので、A4サイズから何体分も作ることが可能です。何度か練習してから作るのをおすすめします。

おすすめは、キャンドゥなどの百円ショップで販売されているものになります。

ダイソーの場合には家具コーナーに棚板としても販売しています。こちらの方が入手性が良かったです。

厚みに注意

プラダンボールにはいろいろな厚みがあり、3mmか4mmが一般的です。ダイソーの棚板は4mmでしたが、それ以外の百円ショップで販売されているものは3mmが多いように思えます。

ヨドバシの上記のものも3mmでした。

(必須)ホットボンド

私はダイソーの220円のものを利用しました。安いものはさきから溶けたボンドが垂れ下がるのでちょっと注意が必要です。

利用頻度が高いのであれば、少しだけ高いやつを購入するのをおすすめします。

(必須)ホットボンド用スティック

百円ショップのものか、本体付属のもので十分です。ただし、1体作るのに2本弱使います。色は万能な乳白色か、プラダンボールの色に近いものがよいと思います。

(必須)USBケーブル

転送するさいや、電源として利用するのに必要です。10センチだとかなりぎりぎりの長さでしたので、普通の長さのほうが使いやすいと思います。M5StackがTyle-Cのコネクタなので、USBからType-Cのケブルになります。

モバイルバッテリー

USBに出力できるものであればなんでも構いません。ダイソーなどの550円や1100円のものでも問題ありません。

6mmマグネット

本体に固定するときに利用するマグネットです。6mmサイズの一番小さいものが4個必要になります。8個入りなので2セット作れます。こちらは両面テープなどで固定することも可能です。

ドライバー

組み立てに利用します。一番細いタイプのプラスが必要となります。軸が3mm(No.00)のものを利用しました。

カッター

大型の方が楽だと思いますが、どんなものでもよいと思います。

カッター台

あると便利ですが、どんなものでもよいと思います。

個人的にはダイソーのPPシートを使う事が多いです。

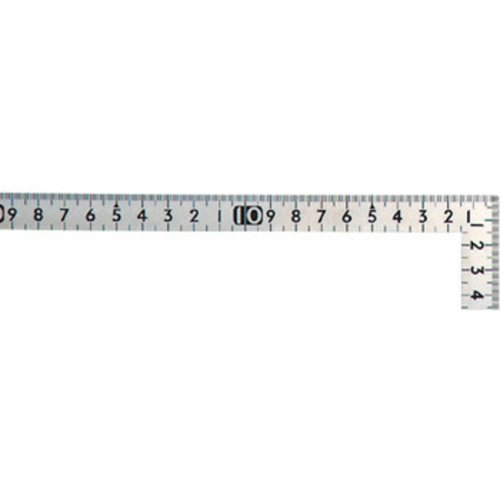

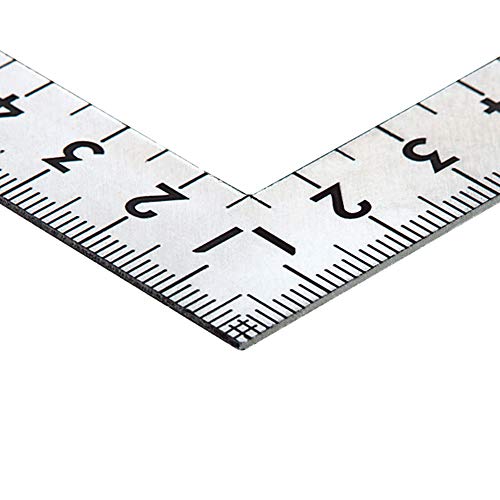

定規

どんなものでも大丈夫ですが、曲尺が便利でした。

マスキングテープ

仮止めに利用します。普通のセロテープでも構いませんが、粘着力が低いマスキングテープが便利です。プッシュカットはちょっと高いのですがあると便利な道具となります。

両面テープ

足を止めるのに利用します。なくてもなんとかなります。

扇風機

グルーガンを使うときに早く固めるために利用します。なくても大丈夫ですが、あると作業が楽になります。

作り方

型紙のダウンロード

- https://lang-ship.com/blog/files/Stack-chan/3mm.pdf

- https://lang-ship.com/blog/files/Stack-chan/4mm.pdf

上記から型紙のPDFをダウンロードして印刷してください。厚みが3mmのものと4mmのものがあるので注意してください。

上記のようなPDFのはずです。印刷したあとに書いてあるサイズが正しいかを定規を使って確認してみてください。

プラダンボールを切る

型紙が少し古いですが、まずは5つのパーツに切り出します。

顔の切り出し

顔の部分だけは複雑な構成になっていますので、型紙を切り抜いて使います。

上の重ねてカッターで黒い部分を切り取ります。

ここの加工が一番むずかしいです。多少適当でも大丈夫です。失敗したら同じサイズに切り出してからリトライしてみてください。

裏蓋取り外し

本体の裏側にCORE2と書かれた白い蓋があります。2箇所凹みがあると思いますので、細いマイナスドライバーなどを使って蓋を外します。結構慎重に少しずつ外したほうがいいとおもいます。

マグネットの位置調整

6mmの小型マグネットを本体の裏にくっつけます。磁石の極性が本体ごとに違う可能性があるので、実際に利用する筐体で試すのがよいと思います。

裏側にマスキングテープで蓋をしておきます。

磁石の属性をそのままにして、顔の凹み部分に載せます。

サーボの準備

最終的には上記の方向でくっつきます。サーボのケーブルの向きを合わせて、上になっているサーボを右側に倒します。

この方向でマスキングテープなどを利用して仮止めしておきます。

組み合わせ確認

こんな感じの組み合わせになります。足と顔の左にあるスリットがある側の壁にサーボホーンが付きます。

こんな感じで組み上がります。

サーボホーンの位置決め

大体真ん中で、ダンボールの節のないところに一番細いドライバーをぶっ刺して穴をあけます。

足の部分もだいたい真ん中に穴をあけます。

サーボホーンがこの穴のところに固定することになります。いろいろな形がはいっていると思いますが、上記の形か十字のものが使いやすいと思います。

グルーガン準備

ちなみにダイソーのグルーガンは先からこぼれるので下にメモ用紙とか置いておくと片付けが楽です。

マグネット固定

マグネットをグルーガンで固定します。こちらは裏側になるので出っ張っても大丈夫です。

サーボフォン固定

サーボフォンは平らになっていない場合があるので、なるべく平らになるように固定します。最初にちょっとだけ固定してから、周りを固めるのがよいと思います。扇風機があると作業がかなり楽になると思います。

ちなみに失敗してもマイナスドライバで取り外しが可能です。

サーボ固定

先程マスキングテープで仮固定したところをグルーガンで固定します。こちらも失敗しても取り外しが可能です。

壁の固定

最初に顔の部分を固定します。

次にサーボのある側を固定します。顔の縦スリットがある側にサーボフォンがあることを確認して固定します。

完成しました。

組み立て確認

Core2本体と身体部分はマグネットで固定可能です。Core2との接続に使う部分はスリットがあるので裏側からアクセス可能です。

サーボの調整

利用しているサーボは180度型のもので、ぐるりと180度回りますが出荷時にはどこにいるのかわかりません。そこでサーボフォンなどを利用して、どれぐらい回るのかをやさしく確認して、大体中央ぐらいの場所に移動させておきます。

配線

ジャンパワイヤを利用して、Core2とサーボを接続してあげます。

| Core2 GND | 下側サーボ茶 |

| Core2 3.3V | 下側サーボ赤 |

| Core2 32 | 下側サーボ黄 |

| Core2 GND | 上側サーボ茶 |

| Core2 5V | 上側サーボ赤 |

| Core2 33 | 上側サーボ黄 |

ここは使うスタックチャンのプログラムのよって接続先が変わります。電源も両方5Vがよいのですが、1つしかないので、片方を3.3Vに接続させます。

サーボ固定

サーボに付属しているネジを利用してサーボを固定します。

モバイルバッテリー固定

このままだと軽くて倒れるので足の裏に両面テープをはりつけます。

モバイルバッテリーに固定して安定させます。

これで完成です!

スタックチャン導入方法

導入方法だけでもかなり長くなってしまいますので、まずはタカオさん版の導入をみてください。最後にある動画などが非常にわかりやすいです。

こちらの記事も非常にわかりやすいです。

まとめ

プラダンボールスタックチャンは比較的かんたんに組み立て可能だと思います。実際にはボディーなしのCore2のみでもプログラムを入れれば動くのですが、サーボでの動作は本当にかわいいです。

とはいえ、プラダンボールスタックチャンは入門用なのでぜひタカオさんバージョンなどへステップアップしてもらいたいです。

まずはサーボにコンデンサを入れていないのでCore2内蔵バッテリーだけでは動きません。そしてAIスタックチャンなどの導入などいろいろな学びがあると思いますので、その一歩になればと公開します。

コメント