概要

オシロスコープのスペックについて調査してみました。サンプリングレートが重要ですが、他の要素もかなり関わってきそうでした。

サンプリングレートとは?

オシロスコープは時系列で変化する電圧を測定し画面上に表示するための機材です。どれぐらいの時系列で電圧を測定するのかがサンプリングレートです。

1周波あたり10サンプリング

8ビット(0-255)まで測定できるオシロスコープで、サイン波を測定した場合の結果例です。この場合11サンプルでもとの波形に戻っていますので、最後のサンプルを除いて1周波あたり10サンプルしたときの図です。

結構粗い図だと思いますが、これが基本となるサンプリングになります。実際のオシロスコープは直線での補正じゃなくて、もう少しきれいに補正している場合が多いみたいです。

1周波あたり5サンプリング

半分の5サンプリングが一般的なサンプリング数の下限です。これ以上サンプリングが少ないと正しい波形か判定できないと言われています。

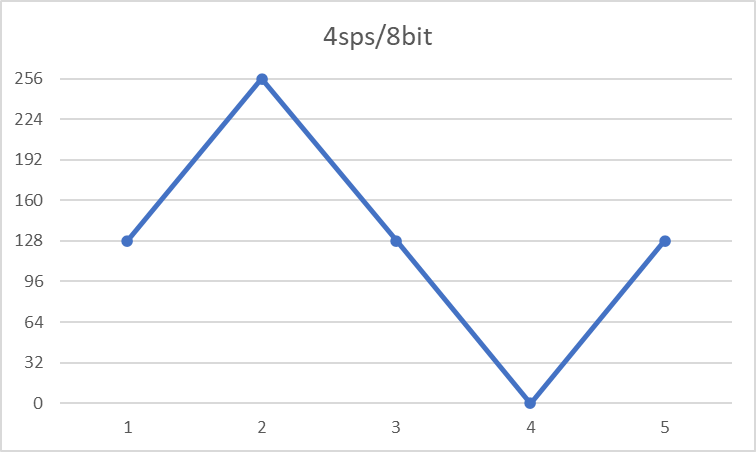

1周波あたり4サンプリング

かなり怪しい波形になりました。ただし、オシロスコープの補正がはいるとどんな波形もサイン波みたいに補正してくれるので、きれいなサイン波であればそれほど違和感がないのかもしれません。

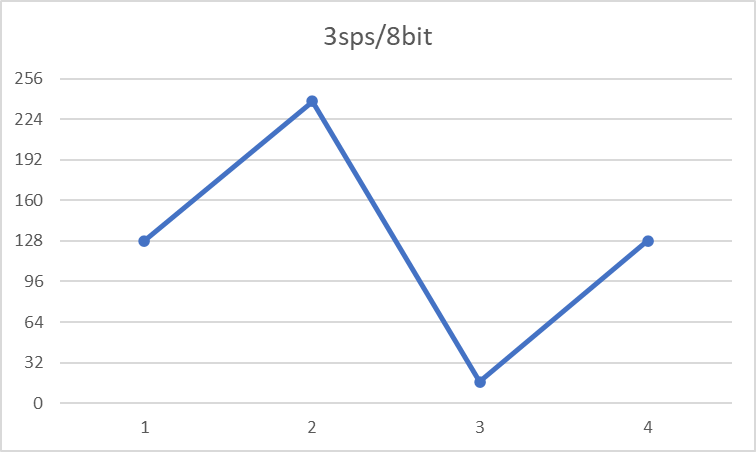

1周波あたり3サンプリング

かなり怪しい波形となりました。上限と下限がこれまでの波形より低くなっています。2.5サンプリングが最低必要数と言われているので、これぐらいが限界です。

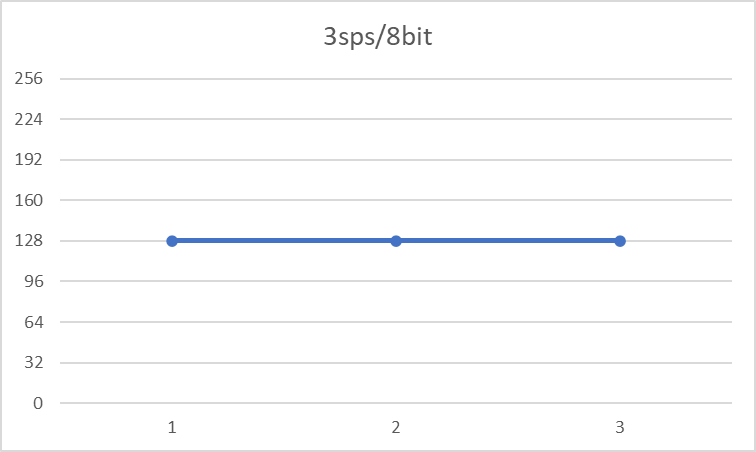

1周波あたり2サンプリング

これは位相によってたぶん取れるデータが違うと思いますが波形が出なくなりました。

1周波あたり50サンプリング

逆に増やしてみました。一気にきれいになりましたね。

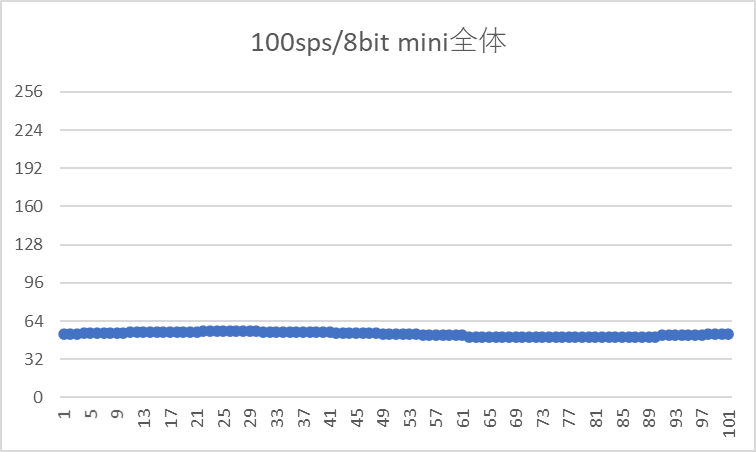

1周波あたり100サンプリング

たぶんこれ以上サンプリングを増やしてもそれほど波形が変わらない気がします。

ビット数とは?

普通のオシロスコープは8ビットでのサンプリングです。つまり256段階でしか電圧を測定できません。サンプリングレートが高いときにはそれなりにきれいな波形にみえましたが、実際に使う場合にはもう少し狭い範囲で測定することが多いです。

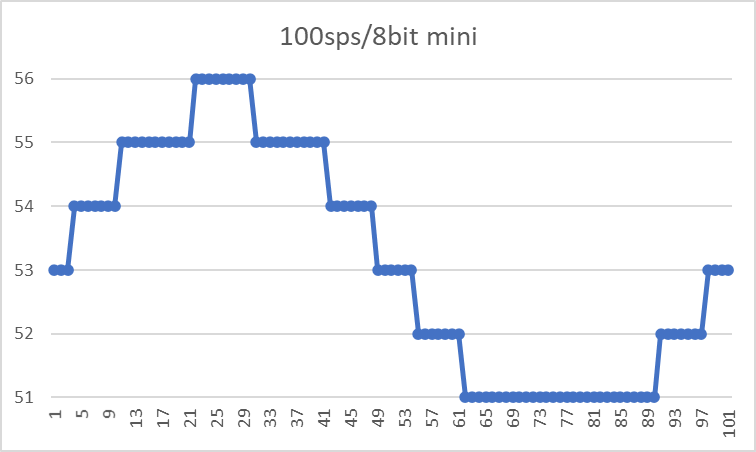

たとえば、上記のようにあまり変化がない波形を測定する場合です。倍率を変更することが正しいのですが、上下に大きく動く中に小さい変化がある場合もあります。

先程の変化を拡大した図です。51から56の範囲でしか測定できていないので、段ができていますね。

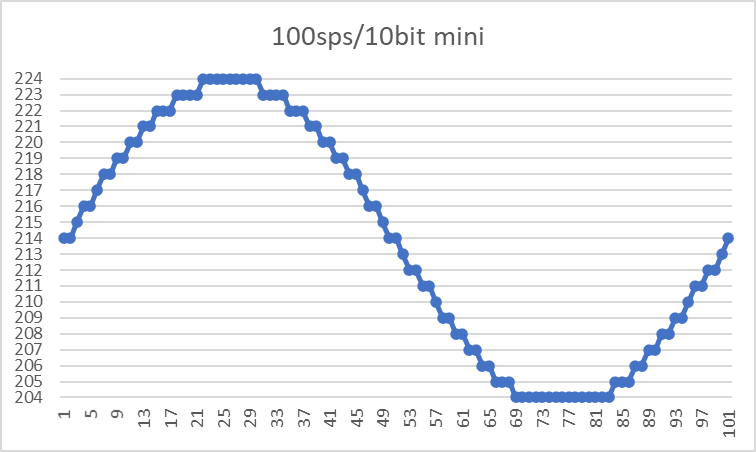

同じデータを10ビット(1024段階)で取得した場合です。だいぶなめらかに取得できています。

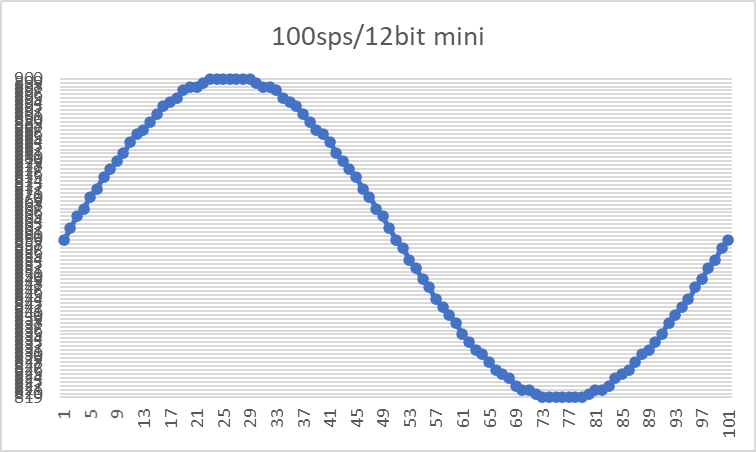

12ビット(4096段階)で取得したデータです。グラフからはわからないのですが、819から900までですので100段階もありません。ちょっとサンプリングレートが高いわりには点が不揃いですね。

このように通常は8ビットである程度の波形が測定できますが、細かいところを倍率を上げずに測定したい場合にはビット数を上げる必要があります。とはいっても8ビット以外のオシロスコープは非常に高いです。。。

オシロスコープのスペックを確認してみる

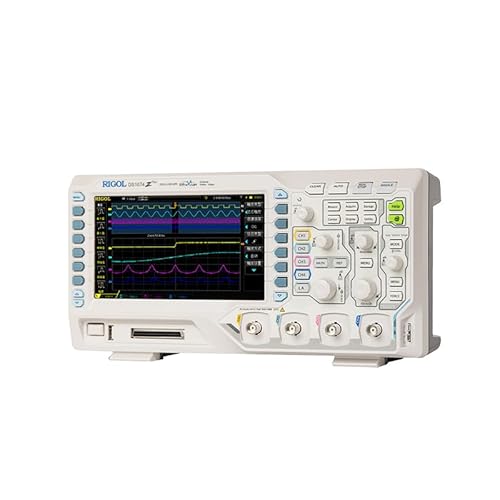

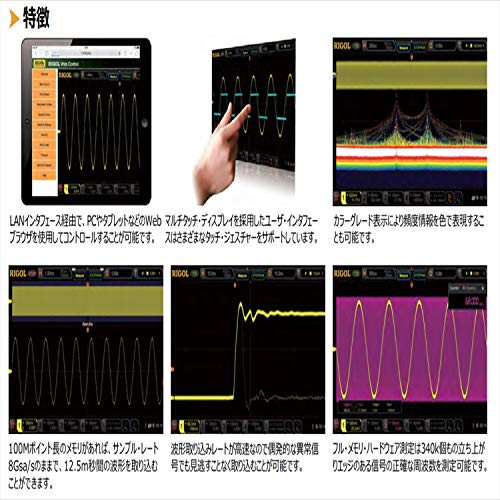

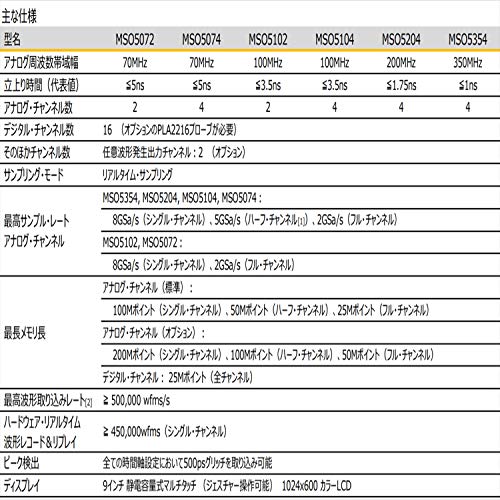

売れ筋のRIGOLのオシロスコープで比べてみます。

| DS1104Z Plus | MSO5104 | |

|---|---|---|

| アナログ周波数帯域幅 | 100MHz | 100MHz |

| アナログ・チャンネル サンプリング | 1 GSa/s(1チャンネル) 500 Msa/s(2チャンネル) 250 MSa/s(3/4チャンネル) | 8 GSa/s(1チャンネル) 5 GSa/s(2チャンネル) 2 GSa/s(3/4チャンネル) |

| 垂直軸分解能 | 8 bit | 8 bit |

| アナログ・チャンネル メモリ長 | 24 Mpts(1チャンネル) 12 Mpts(2チャンネル) 6 Mpts(3/4 チャンネル) | 100 Mpts(1チャンネル) 50 Mpts(2チャンネル) 25 Mpts(3/4 チャンネル) |

左は上記の白いオシロスコープです。性能は100MHz機としては標準的です。

こちらが黒いオシロスコープです。あとからライセンスを購入することで帯域を増やせるので70MHzを使っている人が多いモデルですが、比較のための100MHzで比べます。

アナログ周波数帯域幅は両方100MHzですが、サンプリングレートが違います。100MHzの帯域の場合10倍の1000MSa/s(1GSa/s)が必要になります。通常モデルの場合には1GSa/sを搭載している事が多いですが、上位モデルはもう少し余裕を持っています。これはチャンネル数をみるとわかるのですが、1GHzを搭載しても4チャンネルを同時に測定すると250MSa/sしかありません。2.5倍なのでぎりぎりですね。上位モデルは4チャンネル利用時でも2GSa/sありますので20倍になります。

このへんはメーカーのよって違うのですが、1GSa/sを2つ搭載して2チャンネルまでは10倍、4チャンネル同時に使うと半分の5倍になるオシロスコープなどもあります。とくに4チャンネルのモデルの場合には実際のサンプリングレートを確認する必要があります。

垂直軸分解能は両方8ビットです。もう少し上位モデルにならないとビット数はあがらないようです。最後にメモリ長が重要です。これはどれだけのサンプリング結果を保存できるかになります。

100MHzの信号を10倍の1GSa/sで測定をすると1秒で1G個のデータができます。つまり上位機の100Mptsだと0.1秒間分のデータしか保存できません。オシロスコープだとあまり長い時間は保存せずに、画面に表示される数千個ぐらい表示されれば十分と言われていましたが、最近はちょっと長めに保存できるものが増えています。

| サンプリングレート | 1000MSa/s | 500MSa/s | 250MSa/s | 125MSa/s | 62.50MSa/s | 31.25MSa/s | 15.63MSa/s | 7.81MSa/s | 3.91MSa/s |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| キレイに取れる周波数(10倍) | 100MHz | 50MHz | 25MHz | 12.5MHz | 6.25MHz | 3.13MHz | 1.56MHz | 0.78MHz | 0.39MHz |

| 限界周波数(2.5倍) | 100MHz | 50MHz | 25MHz | 12.5MHz | 6.25MHz | 3.13MHz | 1.56MHz | ||

| 1チャンネル | 24ms | 48ms | 96ms | 192ms | 384ms | 768ms | 1536ms | 3072ms | 6144ms |

| 2チャンネル | 24ms | 48ms | 96ms | 192ms | 384ms | 768ms | 1536ms | 3072ms | |

| 3/4チャンネル | 24ms | 48ms | 96ms | 192ms | 384ms | 768ms | 1536ms |

ちょっと大きな表ですが、逆算してみました。中程一番左のデータをみると1GSa/sで100MHzの信号を測定すると白いオシロスコープの24Mptsだと24ms(ミリ秒)しか保存できません。

たとえばI2Cの400KHzぐらいの信号を2チャンネルで測定すると3072ms前後保存できるのがわかります。サンプリングレートを単純に半分にしていますが、実際にはもう少しきれいな数字になるのでこの表のとおりにはなりませんが、近い値にはなると思います。

まとめ

個人的には白い方の更に下位機種の50MHzのオシロスコープで十分だと思っています。帯域が50MHzに制限されているだけで、サンプリングレートは1GSa/sなので2チャンネル以上で使う場合には差がありません。

ビット数がほしい場合にはPicoScopeとかの方が柔軟な感じです。ただし、ビット数が増えるとデータ量も増えるので、保存できるデータも減ります。PicoScopeはビット数を変更できるので、通常は8ビットで使うけれど、詳しい測定は16ビットで行うなども可能なようです。

コメント