現時点の情報です。最新情報はM5StickC非公式日本語リファレンスを確認してみてください。

概要

前回はデジタル入力でした。今回は「Lesson 6 アクティブブザー」と「Lesson 7 受動ブザー」を説明したいとおもいます。

アクティブブザーとは?

電子ブザーともよばれており、電圧をかけることで音がなるブザーです。

秋月さんだと上記のような商品になると思います。上記は3Vから7Vまでのブザーですが、キットの入っていたのは3.5Vから5.5Vまでのブザーでした。

ESP32だと3.3Vなので、ちょっと電圧が足りないですがなんとか音はでると思います。

受動ブザーとは?

パッシブブザーや圧電スピーカーと呼ばれるブザーです。電圧を変化させることで音がなるブザーです。

秋月さんだと上記のような商品になると思います。

電子ブザーと圧電スピーカーの違いとは?

電子ブザーは電圧をかけると音がなる単純なブザーです。一方圧電スピーカーは、普通のスピーカーと同じように、音声波形を入力することで音がなるスピーカーです。

単純な音を出すのは電子ブザーの方が制御がかんたんですが、複雑な音を出す場合には圧電スピーカーを使う必要があります。

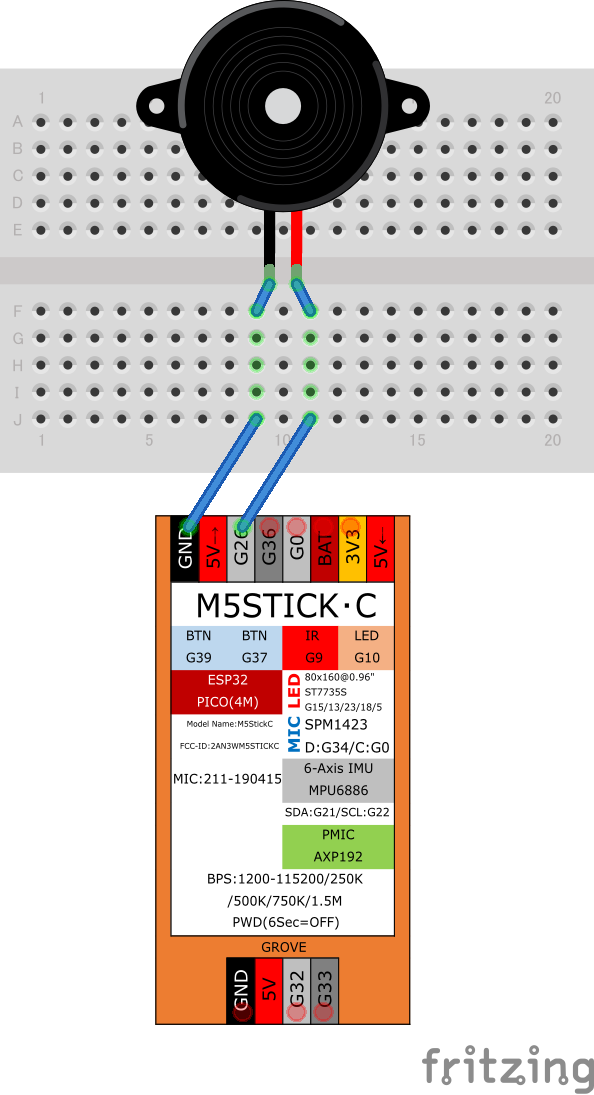

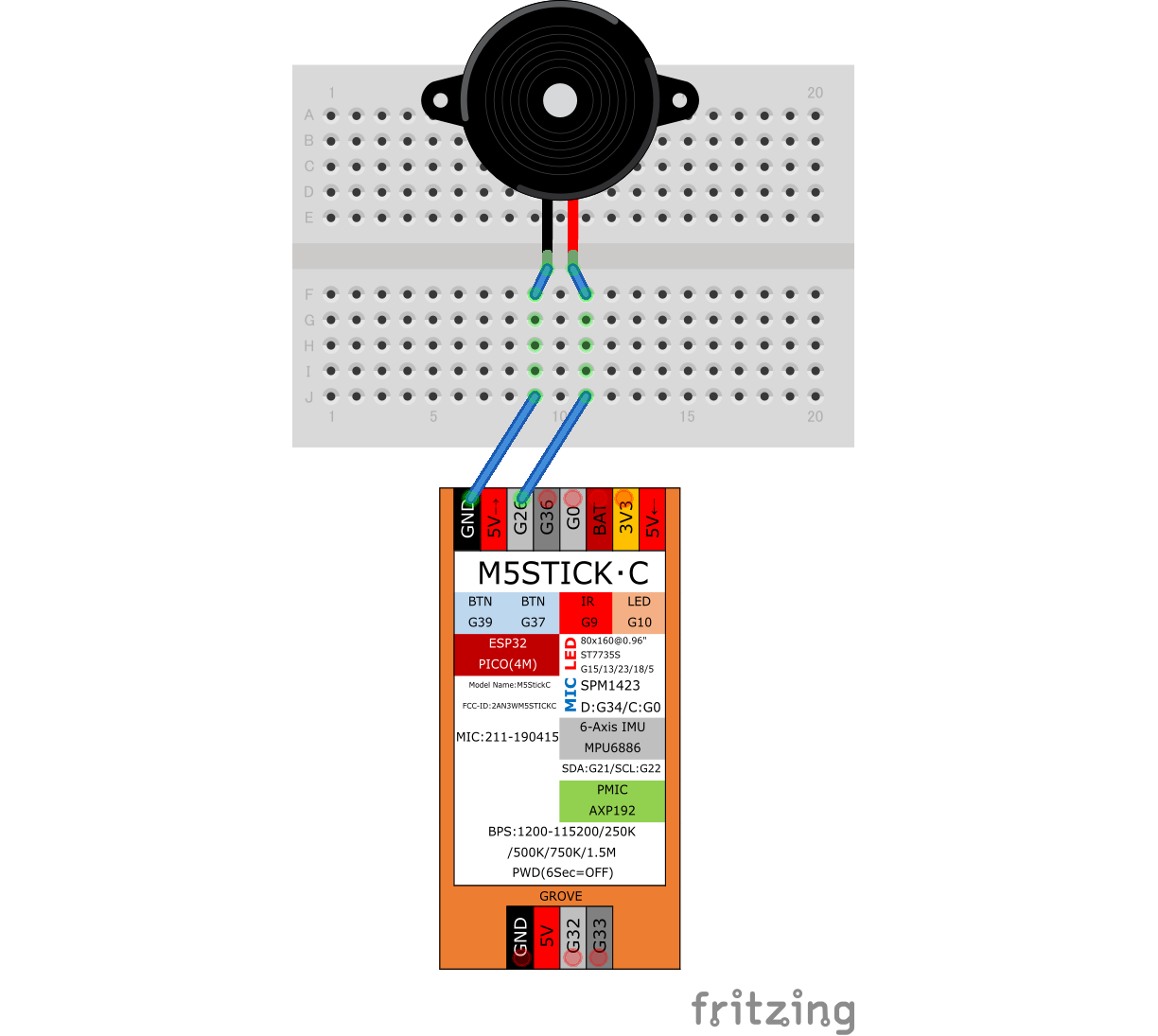

接続方法

電子ブザーも圧電スピーカーも、プラスとマイナスにわかれていますのでプラスをGPIO26、マイナスをGNDに接続します。

電子ブザーのサンプルスケッチ

//www.elegoo.com

//2016.12.08

int buzzer = 26; // GPIO26の電子ブザーのプラスを接続する

void setup()

{

pinMode(buzzer, OUTPUT); // 出力モードに変更

}

void loop()

{

unsigned char i;

while (1)

{

// 音を鳴らしてみる

for (i = 0; i < 80; i++) {

digitalWrite(buzzer, HIGH);

delay(1); // 1ミリ秒待機

digitalWrite(buzzer, LOW);

delay(1); // 1ミリ秒待機

}

// 違う音を鳴らしてみる

for (i = 0; i < 100; i++) {

digitalWrite(buzzer, HIGH);

delay(2); // 2ミリ秒待機

digitalWrite(buzzer, LOW);

delay(2); // 2ミリ秒待機

}

}

}

電子ブザーは電圧をかけると音がなるので、非常に扱いがかんたんです。ONにしっぱなしでもいいですし、ONとOFFの間隔を調整することで音を変えることができます。

圧電スピーカーのサンプルスケッチ

//www.elegoo.com

//2016.12.08

#define NOTE_B0 31

#define NOTE_C1 33

#define NOTE_CS1 35

#define NOTE_D1 37

#define NOTE_DS1 39

#define NOTE_E1 41

#define NOTE_F1 44

#define NOTE_FS1 46

#define NOTE_G1 49

#define NOTE_GS1 52

#define NOTE_A1 55

#define NOTE_AS1 58

#define NOTE_B1 62

#define NOTE_C2 65

#define NOTE_CS2 69

#define NOTE_D2 73

#define NOTE_DS2 78

#define NOTE_E2 82

#define NOTE_F2 87

#define NOTE_FS2 93

#define NOTE_G2 98

#define NOTE_GS2 104

#define NOTE_A2 110

#define NOTE_AS2 117

#define NOTE_B2 123

#define NOTE_C3 131

#define NOTE_CS3 139

#define NOTE_D3 147

#define NOTE_DS3 156

#define NOTE_E3 165

#define NOTE_F3 175

#define NOTE_FS3 185

#define NOTE_G3 196

#define NOTE_GS3 208

#define NOTE_A3 220

#define NOTE_AS3 233

#define NOTE_B3 247

#define NOTE_C4 262

#define NOTE_CS4 277

#define NOTE_D4 294

#define NOTE_DS4 311

#define NOTE_E4 330

#define NOTE_F4 349

#define NOTE_FS4 370

#define NOTE_G4 392

#define NOTE_GS4 415

#define NOTE_A4 440

#define NOTE_AS4 466

#define NOTE_B4 494

#define NOTE_C5 523

#define NOTE_CS5 554

#define NOTE_D5 587

#define NOTE_DS5 622

#define NOTE_E5 659

#define NOTE_F5 698

#define NOTE_FS5 740

#define NOTE_G5 784

#define NOTE_GS5 831

#define NOTE_A5 880

#define NOTE_AS5 932

#define NOTE_B5 988

#define NOTE_C6 1047

#define NOTE_CS6 1109

#define NOTE_D6 1175

#define NOTE_DS6 1245

#define NOTE_E6 1319

#define NOTE_F6 1397

#define NOTE_FS6 1480

#define NOTE_G6 1568

#define NOTE_GS6 1661

#define NOTE_A6 1760

#define NOTE_AS6 1865

#define NOTE_B6 1976

#define NOTE_C7 2093

#define NOTE_CS7 2217

#define NOTE_D7 2349

#define NOTE_DS7 2489

#define NOTE_E7 2637

#define NOTE_F7 2794

#define NOTE_FS7 2960

#define NOTE_G7 3136

#define NOTE_GS7 3322

#define NOTE_A7 3520

#define NOTE_AS7 3729

#define NOTE_B7 3951

#define NOTE_C8 4186

#define NOTE_CS8 4435

#define NOTE_D8 4699

#define NOTE_DS8 4978

// メロディーデータ

int melody[] = {

NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5, NOTE_A5, NOTE_B5, NOTE_C6

};

int duration = 500; // 500ミリ秒

void setup()

{

// 初期化

pinMode(26, OUTPUT);

ledcSetup(1, 12000, 8);

ledcAttachPin(26, 1);

}

void loop()

{

for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {

// 指定した周波数を出力して0.5秒待機

ledcWriteTone(1, melody[thisNote]);

delay(duration);

// 音を止める

ledcWriteTone(1, 0);

// 音の間隔を1秒あける

delay(1000);

}

// 2秒経過したら再度鳴らす

delay(2000);

}

ちょっと音の宣言が長いですが、処理はたいしたことはしていません。

上記のPWM出力を使って周波数を生成しています。音を聞いてもらえればわかりますが、それほどきれいな音ではなりません。DAC出力を使って、普通のスピーカーを接続するともう少し普通の音になると思います。

まとめ

かんたんに利用できますが、音質はいまいちです。簡易的に音を出すのには適していますので、いろいろ変更して楽しんでみてください。

コメント