概要

Low Drop Out RegulatorでLDOです。レギュレーターは電圧を変更する素子で、その中でも低損失のものをLDOと呼ぶとのことです。自作基板を作っていくとどうしても5Vから3.3VにするためにLDOが必要になります。非常に選択が難しいので、いろいろ検証を進めていきたいと思います。

東芝さんの資料で学ぶ

東芝さんのLDOページの下の方に資料集がありまして、非常に勉強になります。

LDOレギュレーター 用語集

とりあえずデータシートをみるときに必要な用語集です。最初からみてもわけがわからないと思いますので、たまに見直すぐらいでいいと思います。

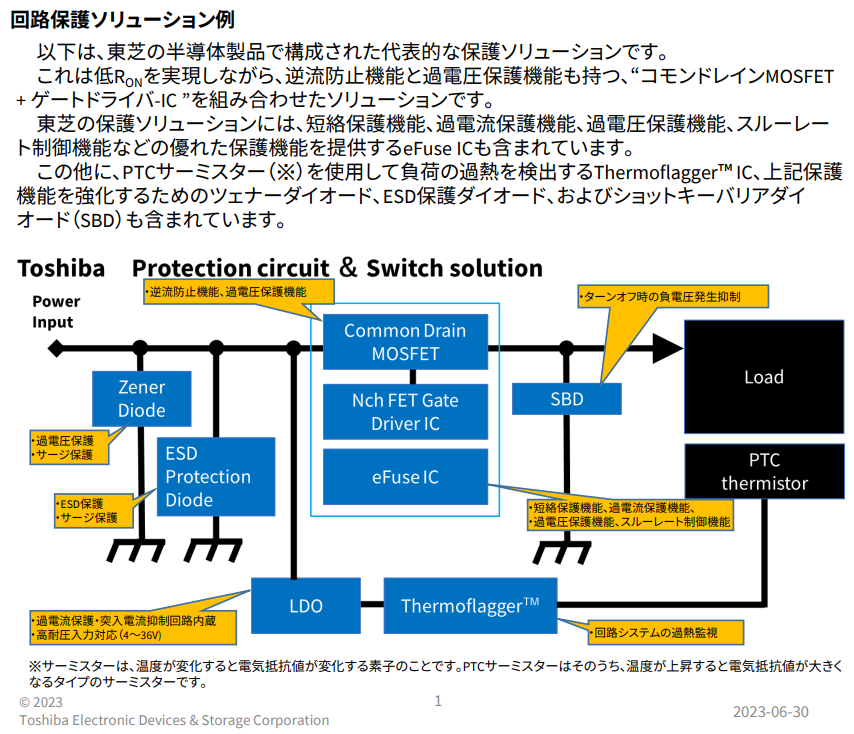

ミニカタログ 東芝の回路保護ソリューション&スイッチソリューション

LDO以外にもいろいろ学ばないといかないことがありますよね。

ロードロップアウト レギュレーターIC(LDO)の基礎

これが非常にためになる資料です。

- 入力電圧

- 出力電圧

- 出力電流

- LDOの損失と最大接合温度

- バイアス電流(消費電流)、スタンバイ電流

- リップル圧縮度、出力雑音電圧

上記の6点を注意すべきと書いてあります。入力電圧と出力電圧はわかりやすいですね。入力電圧は5Vが基本で、出力電圧は調整可能なやつは面倒なので固定の3.3V。出力電流はESP32が動く大電流タイプと、ちょっとしたときようの100mAクラスがほしいです。

損失はドロップアウト電圧ですね。この資料だと1V以下のものがLDOと呼ぶとあります。個人的には1.2VぐらいまでLDOな気がしますが、東芝さん品質だと1.2Vはだめみたいです。まあ、実際のところESP32向けだとだめなんですよね。。。

用語集より詳しく解説してくれているので、基本はこの資料を読み込むのがよいと思います。ただ、熱とノイズと消費電力とかは今回はパスして、最低限のことだけ調べていくつもりです。

LDOの自己発熱の考え方と選択方法

これもどこかで考えないといけないですが、ここまで考えて設計するのは無理なのでもう少しレベルアップしてからにします。5Vから3.3Vだとあまり問題になることは少ないかもしれませんが、9Vとか20Vとかから低い電圧を作るときには問題になりそうです。

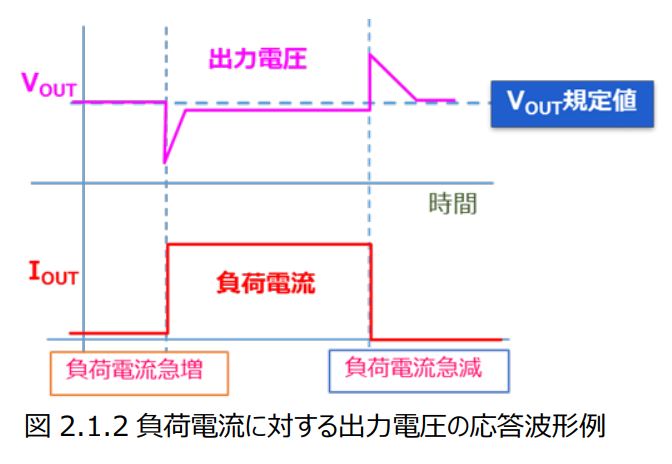

LDOの負荷過渡応答と改善方法

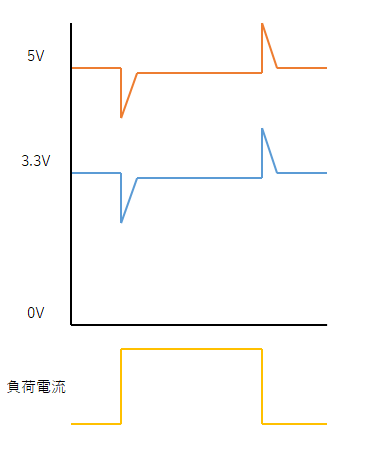

実はこれは非常に重要な概念みたいです。上記のように負荷電流が急激に上がると出力電圧が下がり、負荷電流が急減すると出力電圧があがります。これは入力電圧側にも影響して、USBから5Vを供給してLDOで3.3Vを作る場合を想定します。

上記のようにUSB側の電圧も合わせて減ることになります。

ドロップアウト電圧とは、絶対に下る電圧になります。1Vのドロップアウト電圧の場合、5Vからは4V以上の電圧しか作れません。逆にいうと3.3Vを作りたいときには4.3V以上を入力する必要があります。

ドロップアウト電圧が1Vの場合には、負荷電流が流れ出したときに4.3Vより下がってはいけなくなります。ただどこまで下がるかは使っている電源次第です。この場合パソコンのUSBに接続することを想定するとどれぐらいの安全マージンを取ればいいのかわかりません。パソコン本体に接続した場合と、安いUSBハブに接続した場合でも動きは変わってくると思います。

マージンを広げるためにはドロップアウト電圧を下げればいいことになります。

| 入力電圧 | 出力電圧 | ドロップアウト電圧 | マージン |

|---|---|---|---|

| 5V | 3.3V | 1.2V | 0.5V |

| 5V | 3.3V | 1.1V | 0.6V |

| 5V | 3.3V | 1.0V | 0.7V |

| 5V | 3.3V | 0.9V | 0.8V |

| 5V | 3.3V | 0.8V | 0.9V |

| 5V | 3.3V | 0.7V | 1.0V |

| 5V | 3.3V | 0.6V | 1.1V |

| 5V | 3.3V | 0.5V | 1.2V |

| 5V | 3.3V | 0.4V | 1.3V |

| 5V | 3.3V | 0.3V | 1.4V |

| 5V | 3.3V | 0.2V | 1.5V |

| 5V | 3.3V | 0.1V | 1.6V |

バカみたいな表ですが、ドロップアウト電圧が1Vの場合にはマージンは0.7Vしかありません。もしドロップアウト電圧が1.2VのLDOの場合にはさらにすくない0.5Vのマージンとなります。

LDOといえばねむいさんのブログです。この記事だと1V弱ぐらい電圧低下していますね。1Vのマージンとなるとドロップアウト電圧は0.7V以下になります。なので最低でも0.7V前後のLDOが必要だということです。

ちなみに3.3V側も同じことが起こるのですが、負荷側は自分で管理できる回路なので対策すれば減らすことができます。減らすための方法がこの「LDOの負荷過渡応答と改善方法」にて解説してあるはずです。

あとは上下に電圧がはねているので、上記にあった回路保護ソリューションとかも本当は必要です。電圧が高すぎるのは保護回路でなんとかなりますが、ESP32の場合には3.0Vまでの動作なのでそれ以下になると動きが不安定になります。

LDOの発振原理と発振耐性向上について

ここも本来はちゃんと理解する必要がありますが、難しいので今はパスします。LDOの前後に接続するキャパシタとかが重要だと思うのですが、リファレンス回路をそのまま使う想定のためもう少しレベルアップしてから確認します。

読めば分かる!LDOのリップル圧縮度と改善方法

こちらもノイズ対策ですね。同じくパスします。

TIさんの資料で学ぶ

上記の一番下に資料のリンクがあります。

LDOの基礎

東芝さんとは若干違う観点の資料となります。両方読み込んで、相互理解を深めるのがよいと思います。ただTIさんの資料はなくなる可能性があるのでダウンロードして保存しておいたほうがいいかもしれません。。。

電源IC選択のヒント集 Part II

https://www.ti.com/seclit/ml/jajb079/jajb079.pdf

現状Part IIしかなくてIとIIIが発見できていません。非常によい記事なのですが残念です。持っている人がいたらこっそりください!

実験準備

さて、LDOを評価するためにはいろいろ機材が必要です。手元であるもので実験してみました。

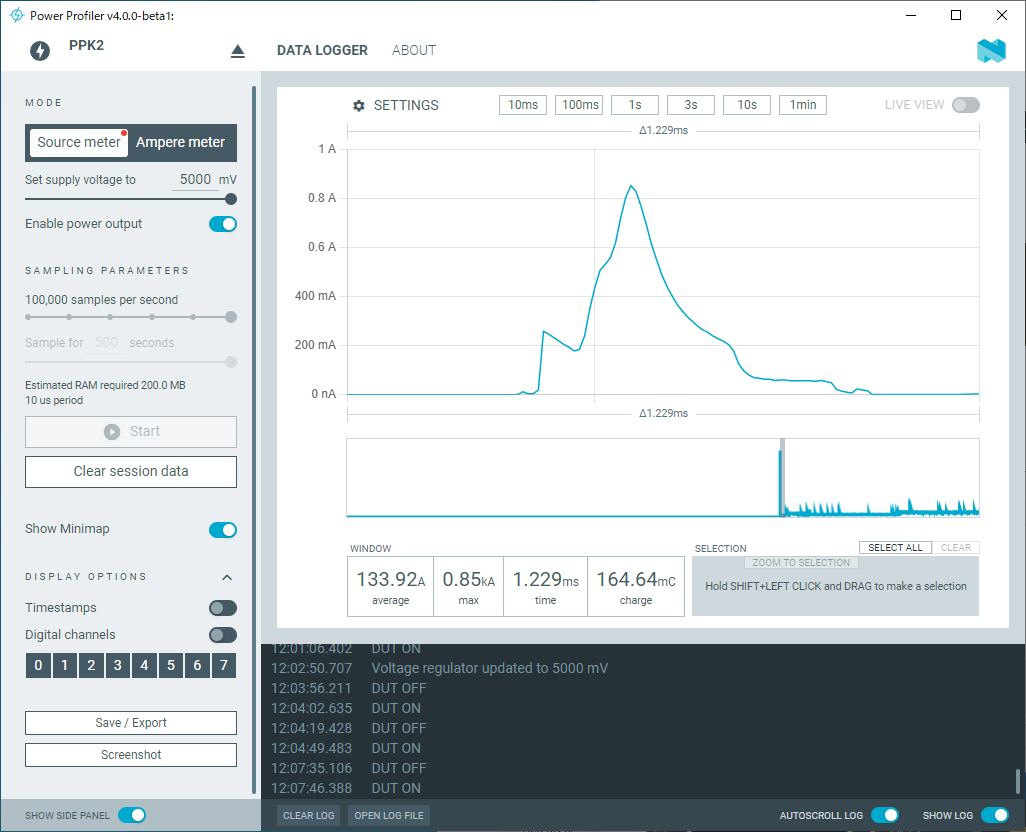

PPK2

電流測定といえばこれですね。これをESP32のDevKitにつなげて確かめてみました。

5V端子に電源を投げ込むと、なんとなく850mAぐらい流れているのが測定できました。ただこれだと電圧が測定できません。オシロスコープで5Vと3.3V端子を測定してみましたがほとんど変化がありません。たぶん電源としては安定しすぎていて、不安定な測定には向かないと思います。

あと投入直後のピークしかなかったのでたぶん時間解像度が足りていません。

IoT Power

こちらには電流計の他に電圧計も搭載されています。

こちらだと時間解像度が低すぎて82mAしか測定できていませんし、電圧低下もわからないですね。んー、やっぱりオシロスコープで測定しないとだめな気がします。

まとめ

LDOは難しいです。いろいろなLDOを購入して試してみたいと思いますが実験自体をする環境を作るまでが大変です。USBから電源を取って、シャント抵抗で電流を測定しつつLDOの前後の電圧をオシロスコープで計測するのがいいのかな。4chオシロスコープの出番がやっと出たかもしれません。

ただし、部材はLCSCでまとめて購入予定なのでいつ買えるのかわかりません。あとシャント抵抗をいくつにするのかもちょっと悩み中。何個か購入して確かめてみたいですし、電流センスアンプも使ってみたいです。。。

あと起動時の電流測定をする場合のスケッチってどんなのがいいのだろう? とりあえず何も書き込まずに検証したので何が動いているかわからないです。Wi-Fi接続してNTP取得するサンプルとかにしてみようかな。。。

コメント

ためになる記事をありがとうございます。いつも参考にさせていただいております。

今回、LDOのお題で発熱の話は略ということですが、電源周りは電力が大きくなりがちなのでちょっとは触れておいた方がよいのではないでしょうか。

「ドロップアウト電圧」は、単純に入力電圧と出力電圧の差と私は理解しています(Low Drop Outというのは、この電圧の「最小値」が小さいということ)

で、「損失」はドロップダウン電圧と入力電流(≓出力電流)の積で示される電力の値でしょう(オームの法則のP=IE)

部品のパッケージにもよりますが、これが数百mWで済んでいるならば発熱はあまり気にしなくてもよいでしょうが1Wとかになってしまうと相当アツいので何らかの放熱対策が必要かと思います。

適当にググってたどり着いたオンセミのLDO

https://www.onsemi.jp/download/data-sheet/pdf/mc78l00a-d.pdf

Figure7(使用電力対周辺温度)でみると、TO-92パッケージで周辺温度が25℃のとき625mW以上であれば放熱対策が必要、となっています(TO-92では放熱器も付けられませんから、パッケージの違うタイプに変更、ということになるでしょう)。

小規模な回路で電流が少なくても電圧の差が大きい使い方をするとLDOの消費電力は大きくなります。例えば12V->5Vへの降圧では100mAの負荷で700mWですから考慮が必要、ということになります(TO-92パッケージであれば)。車の電飾あたりを楽しまれる方であれば12V系の電源はよく使われるのではないでしょうか。

シリーズレギュレータは、降圧した分の変化が原則としてそのまま「熱」になるのでその辺配慮が必要な部品かと思います。

資料ありがとうございます!

いつかはやりたいのですが、なかなか理解が追いついていません

今のところは5Vから3.3V作るLDOを検証するのですが、USB PDだと20Vから3.3Vを作ることになるのでちゃんと考えないとですよね

PDだと100mAも流れないのでそのままって場合も多いですが、ヒートシンクが必要になる場合もどこかで試してみたいと思います!