概要

基板の裏からはりつけるタクトボタンを使ってみたくて購入してみました。高さがいろいろあったのでテスト基板を作成して、違いを調べてみました。あると便利なのですが若干入手性が悪いのが気になります。

製品

購入したのは上記のTaobao上の店舗です。Taobaoの店舗なのでログインしていないと商品もみえないと思います。

上記がデータシートです。ただ型番がこれだとわかりません。

届いたのは上記になります。店舗ではボタンの高さが4.3mmから13mmまでのバリエーションがありましたが、通常在庫が5mmから10mmぐらいみたいで、それ以外は1000個からの注文と言われました。なので全種類注文したのですが、在庫があったぶんだけ購入しました。

今回はこのボタン用のテスト基板も作成してみました。このボタンの特徴として実装面が裏側になります。今回はボタンを押したことを確認するためのLEDと、電源としてボタン電池ホルダーを設置してあります。

利用方法ですが、このようにひっくり返して裏側に実装します。

表側からみると上記のように穴からボタンだけが飛び出して見えます。

上記のように基板自体を外箱のパネルとして利用するときにボタンをきれいに収めることができそうなので今回購入してみました。

上記の製品の場合には外部のボタンが必要なかったですが、気軽に使えるボタンがあると便利ですよね。

ボタンの構造ですが、上記のように普通のタクトボタンの足が逆についています。そして長さが違うバリエーションがあり、長さにより基板にあける穴の大きさが変わってきてしまいます。

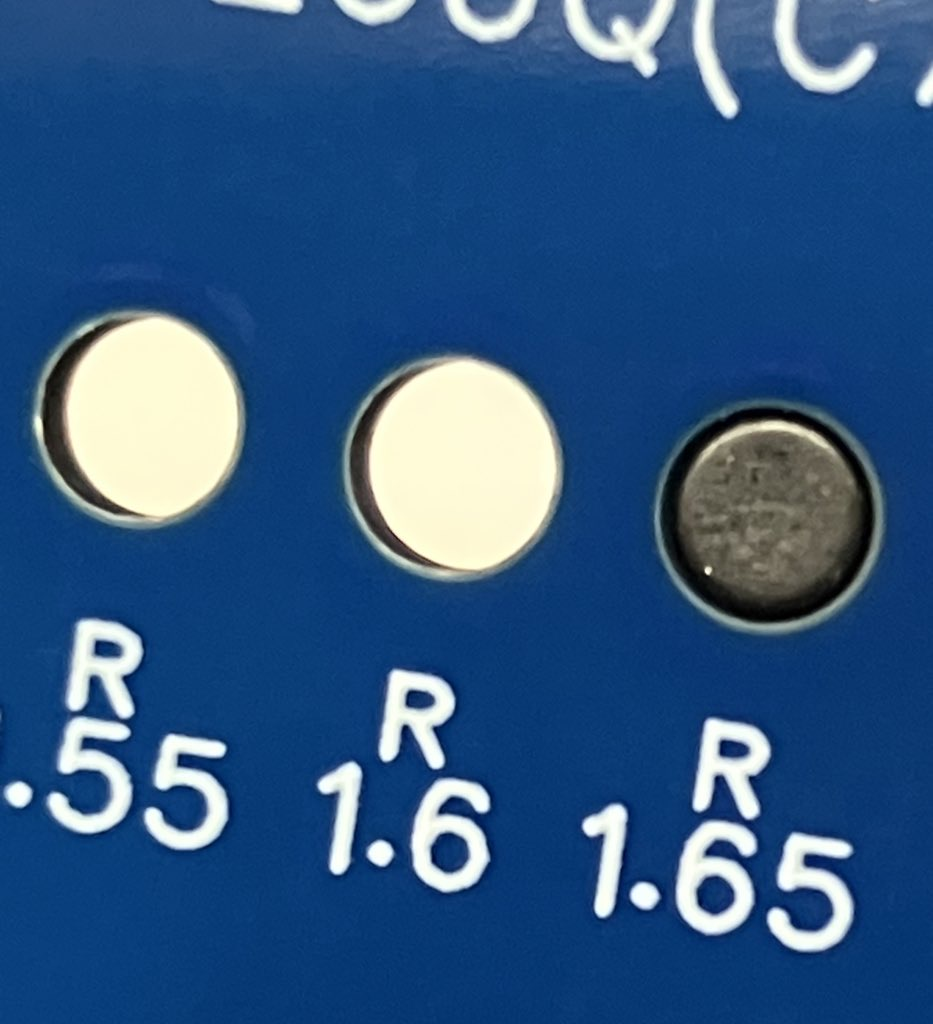

上記のように基板上にある穴はどの大きさであればピッタリと通るかを調べるものになります。

| 高さ(mm) | 半径(mm) |

|---|---|

| 5 | 1.65 |

| 5.5 | 1.75 |

| 6 | 1.65 |

| 6.5 | 1.75 |

| 7 | 1.70 |

| 7.5 | 1.75 |

| 8 | 1.75 |

| 8.5 | 1.70 |

| 9 | 1.75 |

| 9.5 | 1.70 |

| 10 | 1.75 |

| 11 | 1.70 |

| 12 | 1.75 |

予想に反して結構ばらばらな数値になりました。長さに応じて太さが複数あって、長くなれば大きな穴が必要なわけではなかったです。半径1.75mmであればどんな高さでも大丈夫そうですね。

ボタンを実装してみました。データシート上ボタンが約4.5mmで基板が1.6mmなので6.1mm以下だと基板から頭を出しません。上記だと5Hから6Hは基板より下にあります。

横から見た写真です。6.5Hからボタンがはみ出ています。0.4mmはみ出ているはずです。キーストロークがデータシートには記述されていませんがだいたい同じぐらいでしたので平らな面で押すとボタンに負荷にならない力で押すことができる感じでした。接地確認のボタンとかには使える可能性があります。

押しやすさですと、凹んでいる6mmはかなりぎりぎりでした。使っている穴のサイズが大きいのでなんとか押せますが、マイナスレベルの高さだと器具無しでは押しにくい感じです。使いやすいサイズは8mm前後で、それなりにでっぱっている方が押しやすいです。

似た製品

上記のadafruitさんのReverse Mount Tactile Switch Buttonsが比較的有名だと思います。6.5mmの高さを選択していますね。これだとぎりぎり飛び出るサイズになりますので、若干押しにくいです。

今回購入したものは型番がなかったのでEasyEDAでフットプリントがあった上記のRT3301AF260Qで基板を作成しています。こちらは5.3mmの高さなので0.8mm厚の基板でやっと基板と同じ高さになります。高さのバリエーションはなかったのですが、重さのバリエーションはありました。

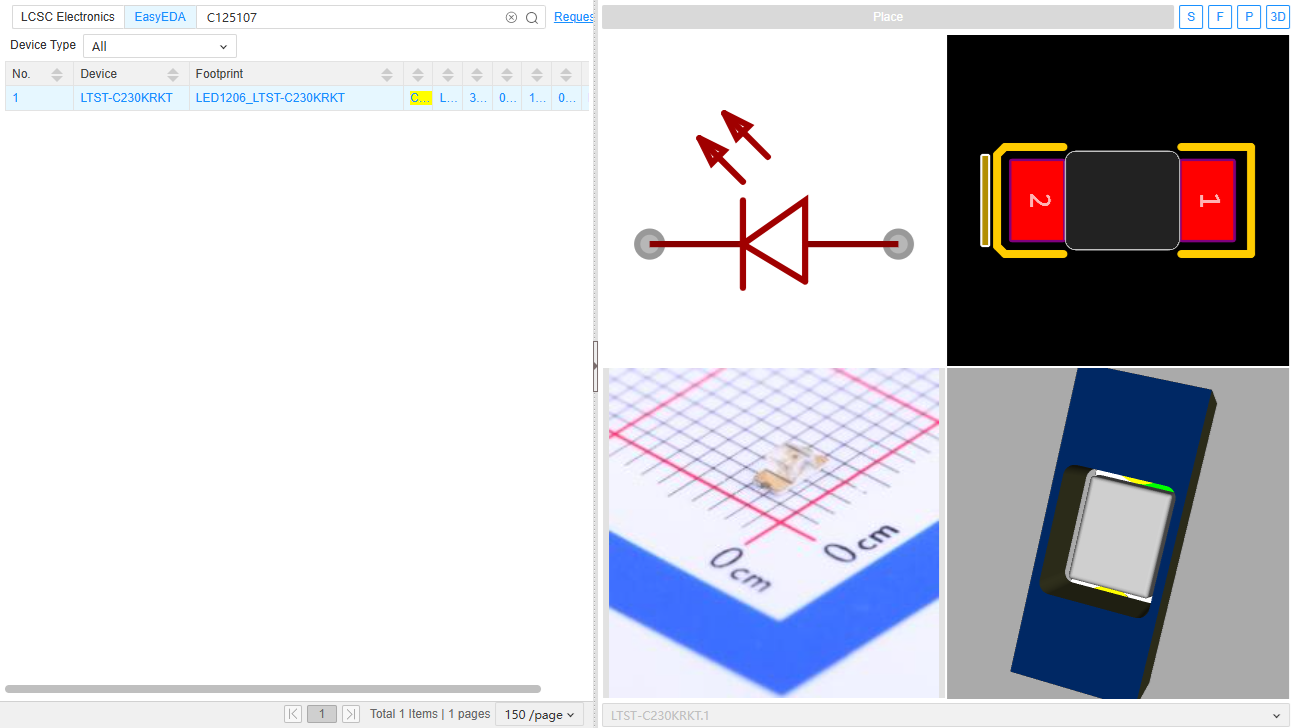

今回使ったのはこちらの型番になります。データシートは穴は丸なのですが、EasyEDAではなぜか四角の穴になっていました。

まとめ

きれいに収まるのでパネルを作るときにはかなり便利そうです。これを使うのであればLEDもReverse Mountに対応しているLEDも準備したほうがよさそうです。

たとえば上記のようなものであれば表に穴をかけておくときれいに収めることができます。

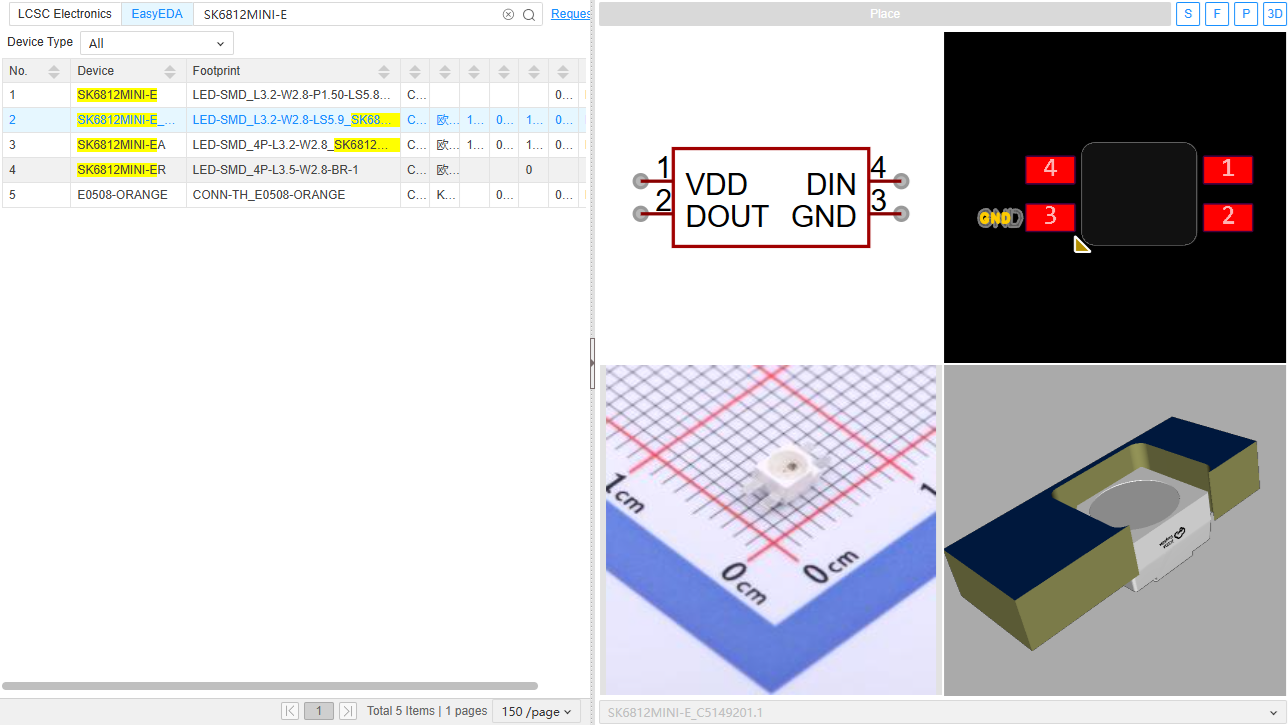

あとは自作キーボードとかでよく使われているSK6812MINI-Eとかも有名だと思います。

ちなみにこのボタンはこのテスト基板が作ってみたかったので、実際のところ利用予定はありません。。。

コメント