概要

なんとなく有鉛はんだを使っていましたが、はんだの種類と特徴を調べてみました。

有鉛はんだとは?

共晶半田と呼ばれるスズ63%、鉛37%のものが代表的ですがメーカーによって若干の配合差があるようです。183度ぐらいの融点で、実際は+50度ぐらいの温度のハンダゴテなどを利用します。

鉛には毒性があり、最近は利用がどんどん禁止される方向です。そのためホビー用途では有鉛はんだはまだ主流ですが、工場などでは鉛フリーに切り替わっていることが多いようです。

鉛フリーはんだとは?

有鉛はんだに対して、無鉛はんだとも呼びますが、鉛フリーはんだが主流の呼び方です。基本的には鉛を使っていないはんだであり、どんな金属を使っているのかは商品により異なります。

高温はんだ

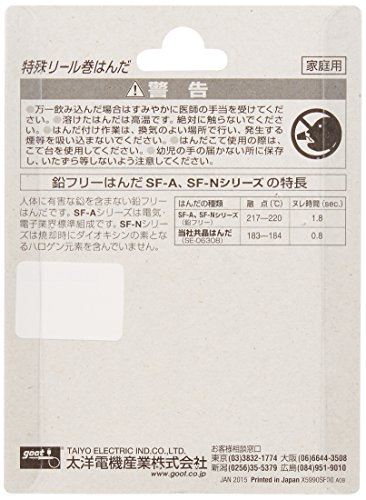

鉛フリーか高温と書いてある場合にはスズ99%、銀0.3%、銅0.7%前後で217度の融点のものが一般的です。配合はメーカーによってブレがありますが、鉛が入っていないのが特徴です。

基本的に共晶半田の183度と比べると融点が高くなっています。そのためはんだごての温度も上げる必要があります。

低温はんだ

低温と書いてある場合にはスズ42%、ビスマス58%前後で138度の融点のものが一般的です。高温はんだが使いにくかったので、金属を見直してより低温のはんだを作ったのが経緯みたいです。

欠点としては昔はビスマスが比較的高価な金属だったみたいで、あまり普及していませんでした。また、融点が低すぎるので熱を持つ部品には使いにくい面があります。

また、この温度帯のはんだは棒状のものではなくてソルダペーストになると思います。

中温はんだ

最近低温はんだのスズとビスマスの割合を調整して158度の融点のものが発売されているようです。おそらく低温はんだだと少し温度が低すぎて使いにくかった分野があるようです。

ちなみに共晶半田は中国語だと常温と表示されていました。

有鉛と鉛フリーはんだを混ぜちゃだめなの?

基本的には種類の異なるはんだは混ぜてはいけないようです。そもそも有鉛のものと、無鉛のものを一緒に使うと有鉛扱いになります。とはいえ、基板とか部品とかに最初からはんだがついていることがあります。

自作基板を作るときには有鉛はんだレベラー(HASL)、鉛フリーはんだレベラー(HASL Lead Free)があるので実装するときに利用するはんだと同じ種類のものを利用しましょう。

環境面以外だと、はんだを混ぜると弊害があるようです。常温鉛はんだ(183度)と高温鉛フリーはんだ(217度)を一緒に使った場合、常温鉛はんだの方が金属面によくくっつきます。そのため、金属の上に常温鉛はんだの層ができ、その上に高温鉛フリーはんだの層ができます。

この2層のはんだが問題を起こすようで、まず熱した場合には融点が低い常温鉛はんだ(183度)だけが溶けます。そして金属に接しているのはこの層になるのでぽろっとはんだが剥がれます!

つまり、常温鉛はんだが少しでも混ざった状態だと、高温鉛フリーはんだの融点である217度以下の温度でもはんだが取れてしまう危険性があります。

低温鉛フリーと混ぜると?

よくわかりません。たぶん常温鉛はんだのほうが金属面付近に行く気がします。取り付けは低温はんだの方が低融点のため問題なさそうです。取り外しは少し難しくなるような気がしますが、明確な情報は見つけられませんでいた。

まとめ

| 配合 | 鉛 | 温度 | 中国表記 |

|---|---|---|---|

| Sn63/Pb37 | 有鉛 | 183℃ | 常温 |

| Sn99/Ag0.3Cu0.7 | 鉛フリー | 217℃ | 高温 |

| Sn/Bi | 鉛フリー | 158℃ | 中温 |

| Sn42/Bi58 | 鉛フリー | 138℃ | 低温 |

一般的なはんだ付けを個人で使う分には普通の鉛はんだが使いやすいと思います。環境に配慮して高温鉛フリーを使う場合には鉛はんだがまざらないように管理してください。

なんでこんなことを調べているかといえば自宅リフローで低温鉛フリーはんだを使おうかなと思ったからです。たぶん仕事クオリティーで使おうと思うと経年劣化とかで問題を起こす気がします。でも趣味であれば半年ぐらいちゃんと動けばいいのかな。。。

コメント